「九六式十五糎榴弾砲(96式15cm榴弾砲)」とは

「九六式十五糎榴弾砲(96式15cm榴弾砲)」は支那事変から大東亜戦争にかけて使用された日本陸軍の榴弾砲である。

「榴弾砲」とは

所謂「榴弾砲」とは、主として「榴弾」と呼ばれる砲弾を発射する大型の火砲(大砲)である。通常は砲兵が運用する。

「榴弾」とは弾頭に火薬(炸薬)が詰まった砲弾であり、着弾すると炸裂し、周囲の兵員・車両・建造物に被害を及ぼす。砲弾は山なりの弾道(放物線)を描いて高所から落下する為、射程距離・破壊力が比較的大きい。

この様に砲弾が山なりの弾道(放物線)を描く火砲を、広義で「曲射砲」と呼称する場合もある。

「榴弾砲」のような「曲射砲」は、発射の際、砲側から直接目標を観測せず、別地点にある観測所からの指示に基づいて行う射撃(間接射撃)が主である。観測所からの着弾観測と弾道学に基づいた指示によって、目標に対して非常に高精度で砲弾を命中させる事が可能である。

稀に、装甲車両や建築物などに対して近距離から照準して射撃(直接射撃)を行う場合もある。

同様の火砲に、「加農砲(カノン砲)」「野砲」がある。これらも機能としては「榴弾砲」とほぼ同じであるが、その大きさ・重量によって区別される。

火砲の大きさを示す数値に口径がある。これは砲身長を砲口直径で割った値で求められ、この数値が大きいほど、砲口直径に対して砲身長が長い事を示す。口径(砲身長/砲口直径)の値が大きい程、同じ砲口直径の火砲に対して、高初速・長射程である。反面、砲身の重量が増大し、機動性・生産性に劣る。

目安として、40口径前後の火砲を「加農砲(カノン砲)」と呼称し、25口径前後の火砲を「榴弾砲」と呼称し、また、特に口径の小さな火砲を「臼砲」と呼称する。これらは、砲口直径が比較的大きく(10cm~20cm)、砲自体が大型である為、運用する際には専門の部隊が必要になる。そこで、通常は砲兵が運用し、大規模な要塞・陣地への攻撃に使用される。

これに対し、「野砲」は「榴弾砲」をやや小型にした火砲である。砲口直径は7.5cm程度であり、「榴弾砲」「加農砲(カノン砲)」よりも軽量である為、運用が容易である。その為、「野砲」は主として歩兵が運用し、歩兵に随伴して歩兵戦闘を密接に支援する事が可能である。

ここで、「口径」とは、火砲の場合は砲口直径に対する砲身長の値(砲身長/砲口直径)を指すが、銃器場合は銃口直径の値を指す。

「九六式十五糎榴弾砲」の開発

第一次世界大戦後、日本陸軍では主力15cm級榴弾砲として大正4年(1915年)制式採用の「四年式十五糎榴弾砲」を装備していた。併しながら、「四年式十五糎榴弾砲」は第一次世界大戦前に開発された砲であり、射程の不足・機動力の不足(馬匹牽引・分解が必要)等問題点も多かった。

これらの問題点を解決する為、大正14年(1925年)から「四年式十五糎榴弾砲」の改造が行われ、昭和5年(1930年)、「改造四年式十五糎榴弾砲」として制式採用され、特に射程延長が図られた。改造はその後も数回にわたって実施されたが、思うように射程は延びず、逆に砲自体の耐久性が低下した。結果、「改造四年式十五糎榴弾砲」の開発は失敗した。

日本陸軍では、「四年式十五糎榴弾砲」の改造とは別に新しい15cm級榴弾砲の開発を計画した。

そこで、参第398号研究方針(大正9年7月20日付)を基にする、陸普第644号改定(大正15年2月25日付)によって設定された新しい15cm級榴弾砲の要求仕様は以下の様になっていた。

最大射程:約12000m

高低射界:-5~+65度

方向射界:約30度

運動性は4馬繋駕を以ってする単一砲車とし、自動車牽引も行い得る如くす

この要求仕様は第一次世界大戦の欧州戦場での戦訓に基づき、シベリア出兵に伴う戦訓を加味した改定が加わったものである。

本砲の開発は宇垣軍縮の影響等で大幅に遅れたが、昭和9年(1934年)1月から開発が開始された。この間、当初の馬匹牽引を車両牽引(機械牽引)に改めて開発が行われ、翌昭和10年(1935年)9月に試作砲が完成し、各種試験が行われた。設計開始から3年目の昭和12年(1937年)、「九六式十五糎榴弾砲」として仮正式採用された。

昭和12年(1937年)7月7日、支那事変が勃発した。この時、本砲は制式採用上申直前であったが、日本陸軍は既に完成していた本砲8門を北支(華北地方)へ輸送し、実戦試験を兼ねて支那駐屯砲兵連隊に配備した。

本砲を装備した支那砲兵連隊第二大隊は、昭和12年(1937年)10月、正定城攻撃に於いて、短延期信管と瞬発信管を混用して城壁を破壊、歩兵の突撃路を開くなど大成果を収めた。これが本砲の初陣となった。

初陣に於いて期待通りの成果を挙げた本砲は部隊の絶賛を博し、昭和13年(1938年)5月、制式採用され、量産が開始された。

「九六式十五糎榴弾砲」の構造

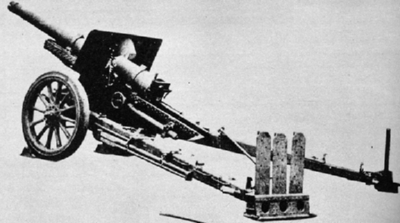

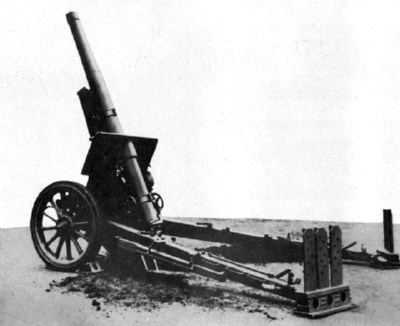

「九六式十五糎榴弾砲」本砲は、揺体上の砲身下に駐退複座機を収め、断隔螺式閉鎖機、開脚式砲架(V字型)、防盾を装備、という一般的な構造を持った装輪牽引式の榴弾砲であった。

砲身は口径149.1mm(23.5口径)・長さ3530mmの自己緊縮砲身であった。

自己緊縮砲身とは自己緊縮法(オートフレッタージ法)によって製作された砲身である。

この製法は、砲身を製作する際に、まず砲身内径を目的の口径よりやや小さく加工する。次に砲身内部に高圧をかけて内径を目的の口径まで膨張させる。

結果、砲身には内径を元に戻そうとする応力が残留する。この残留応力は、砲弾発射時の装薬の爆圧による応力と反対向きの応力であり、結果として砲身にかかる爆圧による応力が低減される。

この応力が低減されると、砲身に要求される強度が低くなる為、強度が低い鋼が使用可能になり、同材質でも砲身肉厚を薄くする事が出来る。その結果、砲身製作のコスト低減や重量軽減につながる。

日本に於いて15cm級の火砲で自己緊縮砲身を採用したのは本砲が最初であった。結果、本砲の重量軽減に大きく貢献した。

閉鎖機は段型段隔螺式であった。

これはねじ状に溝を切った尾栓を砲尾と合わせ、ねじ込むように閉鎖する形式のものである。

左右各15度に方向照準可能であり、操砲ハンドルは砲架左側に位置した。俯仰角は+65度(仰角)から-5度(俯角)に俯仰可能であり、高低照準用ハンドルは砲架右側に位置した。この砲架の射角に連動して距離板が作動し射程を表示した。

本砲は車両牽引(機械牽引)を前提としおり、移動時の振動緩和の板バネ(リーフスプリング)を車軸上に装備していた。これにより本砲の牽引速度は24km/時であった。射撃時は、射撃精度低下防止の為に板バネ(リーフスプリング)を固定する事が出来た。

本砲以前の「四年式十五糎榴弾砲」は2砲車編成で、放列姿勢への転換時には砲車を連結して、砲を組み立てる必要があったが、本砲は1砲車で運用可能であった。

「九六式十五糎榴弾砲」の配備

本砲は、野戦重砲兵第一連隊の他、昭和15年(1940年)、野戦重砲兵第三連隊・野戦重砲兵第四連隊に配備された。

また、昭和14年(1939年)、新たに野戦重砲兵第十七連隊、野戦重砲兵第二〇連隊が編成され、昭和17年(1942年)、野戦重砲兵第二三連隊が、昭和20年(1945年)、野戦重砲兵第二六連隊・野戦重砲兵第二七連隊が編成された。これらの部隊にも本砲が配備された。製造総数は440門であった。

実戦に於ける「九六式十五糎榴弾砲」

本砲の初陣は支那事変(昭和11年)に於ける勃発時、支那駐屯砲兵連隊による正定城(北支)への攻撃であった。この時、本砲は仮制式であったが、優秀な性能を示し、制式化が決定した。

昭和13年(1938年)6月21日、支那駐屯軍の直轄部隊は第二七師団に改変された。その際、本砲を装備していた支那駐屯砲兵連隊も山砲兵第二七連隊に改称された。

その後、本砲を装備した山砲兵第二七連隊は武漢三鎮攻略を目指す「武漢作戦」(昭和13年6月11日~10月27日)に参加した。

昭和13年(1938年)9月、「武漢作戦」中最大の激戦となった揚子江南岸の馬頭鎮の戦闘に於いて、山砲兵第二七連隊が友軍戦車部隊に損害を与えた中国軍対戦車砲部隊を制圧し、武漢三鎮の攻略に寄与した。

昭和14年(1939年)5月11日、「ノモンハン事件」が勃発した。この時、本砲を装備した野戦重砲兵第一連隊が戦闘に参加した。

野戦重砲兵第一連隊は、昭和13年(1938年)12月、それまで装備していた「四年式十五糎榴弾砲」に換わって本砲を装備していた。野戦重砲兵第一連隊の2個大隊(4個中隊)の本砲16門が、「ノモンハン事件」に於いてソ連軍砲兵と砲撃戦を展開した。

また「ノモンハン事件」後、先の「武漢作戦」に参加した山砲兵第二七連隊の本砲装備部隊は、「ノモンハン事件」で壊滅した第二三師団再建の為に野砲兵第十三連隊に建制のまま転属した。

当初、本砲の配備は、各師団に付随していた野砲兵連隊(師団砲兵)ではなく、軍直轄の野戦重砲兵連隊に配備され、 野戦重砲兵連隊は各作戦の規模に応じて軍や方面軍の下に組み込まれ、軍砲兵として運用された。

その後、昭和15年(1940年)頃、日本陸軍ではドイツやアメリカの方針に倣い、各師団に付随していた野砲兵連隊(師団砲兵)の野砲を「十榴(10cm榴弾砲)」に、「十榴(10cm榴弾砲)」を「十五榴(15cm榴弾砲)」に置き換え、野砲兵連隊(師団砲兵)も長射程「十五榴(15cm榴弾砲)」を配備することと決定され、本砲を宛てることになった。

昭和16年(1941年)12月8日、大東亜戦争開戦と共に開始された日本陸軍の「南方作戦」に於いては、本砲は日本軍砲兵隊の一翼を担って参加した。

「南方作戦」に於ける本砲の初参戦はフィリピン諸島での「コレヒドール要塞攻略」であった。

「コレヒドール要塞攻略」には、野戦重砲兵第一連隊の本砲24門を含む、大小180門の火砲が参加した。

コレヒドール要塞はフィリピン諸島ルソン島南部のバターン半島南端に浮かぶコレヒドール島に築かれた米軍の要塞であった。要塞は硬い岩山を刳り抜いたトンネルと厚いコンクリートの防壁で覆われていた。昭和17年(1942年)4月11日、日本軍はバターン半島を攻略、14日、コレヒドール島への砲撃を開始した。ここでも本砲は、第一砲兵隊に配備された 「八九式十五糎加農砲」「九二式十糎榴弾砲」等と共に、コレヒドール島の要塞に対して砲弾を撃ち込んだ。要塞の弾薬庫に命中した砲弾は、大爆発を起こして要塞に大きな損害を与えた。5月5日には日本軍がコレヒドール島に上陸し、翌6日、コレヒドール島の米比軍は降伏した。

大東亜戦争緒戦に於ける日本軍は破竹の勢いで進撃し、東南アジア・太平洋地域に広大な占領地を得た。特に南方資源地帯確保を目指す「南方作戦」成功には本砲の活躍も少なからず貢献するところがあった。しかし、やがて太平洋地域に於ける米軍の反撃が開始された。圧倒的物量をもって進撃してくる米軍に対して、もともと国内生産力・補給能力の貧弱な日本は前線に十分な量の武器・弾薬を供給する事が出来ず、日本軍は次第に追い詰められていった。

特に、彼我の砲兵戦力の差は如何ともし難く、日本軍砲兵が1発撃てば米軍砲兵から100発近い応射を受けたと言われた程であった。日本軍砲兵は米軍砲兵に圧倒され、本砲が活躍する場所は次第に失われていった。

昭和17年(1942年)8月から開始された「ガダルカナル島攻防戦」に於いては、数門の本砲や「九二式十糎榴弾砲」がソロモン諸島ガダルカナル島への上陸に成功し、同島にある米軍の「ヘンダーソン飛行場」への砲撃を行った。ジャングル内に複数設けた砲兵陣地に本砲を秘匿し、不規則的な砲撃によって米軍の飛行場使用を妨害し、米軍から「ピストルピート」と呼ばれて恐れられた。併しながら、この様な散発的な砲撃は所詮は消極的な戦法に過ぎなかった。補給枯渇による砲弾不足も相まって、ガダルカナル島」に上陸した本砲は全て失われ、昭和18年(1943年)2月、日本軍は同島から撤退した。

本砲の最後の戦場は沖縄本島であった。

この時期、日本軍は全戦線に渡って守勢に転じており、「沖縄戦」(昭和20年(1945年)4月1日~6月23日)でもそれは例外ではなかった。圧倒的な火力をもって押し寄せる米軍に対して、本砲は他の兵科同様に地下に構築した陣地に身を潜めて戦う以外に道は無かった。

歴戦の部隊であった野戦重砲兵第一連隊や野戦重砲兵第二三連隊(昭和17年に編成)は本砲を装備して沖縄本島の防衛にはせ参じた。他の部隊同様に圧倒的に不利な条件下ではあったが、各砲兵部隊は本砲を地下の陣地に秘匿し、不規則的な砲撃を行って米軍に損害を与えた。特に、昭和20年(1945年)6月18日、野戦重砲兵第一連隊の本部隊第二大隊の本砲による砲撃で跳ね上げた石が米第10軍団司令官バックナー中将を直撃、同中将は戦死した。同中将は 沖縄本島に上陸した米軍地上部隊の最高司令官であり、正に敵の大将を討ち取ったのであった。併しながら、バックナー中将の戦死に対して米軍は報復殺戮を行い、日本軍兵士のみならず多くの民間人が米軍に殺戮された。

各砲兵部隊は本砲を駆使しつつ2ヶ月近くにわたって抵抗を続けたが、米軍の猛烈な砲爆撃によて陣地ごと埋まってしまう本砲あり、最終的に全ての本砲が失われるか、米軍の手に落ちた。

「九六式十五糎榴弾砲」の性能

全備重量:4140kg 口径:149.1mm 砲身長:3530mm(23.5口径) 初速:540.0 m/s 最大射程距離:11900m

発射速度:1~2発/分 布設所要時間:陣地進入から初弾発射まで約2時間

俯仰角:-5~+65度 水平射角:左右15度 薬室:断隔螺式

使用弾種:九五式破甲榴弾

九二式榴弾(弾丸重量:36.0kg・炸薬重量:7.67kg・威力半径:36m)

九二式尖鋭弾(弾丸重量:36.0kg・炸薬重量:6.15kg・威力半径:32m)

製造数:約440門