「九四式三十七粍砲(94式37mm砲)」とは

「九四式三十七粍砲(94式37mm砲)」は、支那事変から大東亜戦争全期間を通して使用された日本陸軍の「速射砲(対戦車砲)」である。

「速射砲」の特徴

日本陸軍には「対戦車砲」という名称は存在せず、「対戦車砲」に該当する砲を「速射砲」と呼称していた。これは、対戦車能力の秘匿の為とも、攻勢主義の陸軍が「対戦車」という防御的な用語を嫌ったためとも言われている。

そもそも「速射砲」とは、19世紀後半、それまで毎分1発程度だった発射速度を、駐退機の発明・閉鎖機の改良などによって毎分10~15発へと飛躍的に向上させた砲の事を指していた。やがて殆どの砲に駐退機が装備されるようになると、事実上全ての砲が「速射砲」となり、発射速度の早い砲を「速射砲」と呼ぶ意義は薄れてきた。

替わって、通常の砲よりも砲弾の初速を特に高速化した砲を「速射砲」と呼ぶ事が多くなった。砲弾の初速を高速化すると言う事は、砲弾の貫通能力を向上させることに他ならず、この様な砲は相手の装甲を貫通する事を目的とした砲、即ち「対戦車砲」を指すようになった。「対戦車砲」は装甲された車両と対峙して戦闘する為、必然的に砲弾の初速の速さのみならず、発射速度の早さも要求される。その意味に於いては、嘗て速射性(発射速度の速さ)によって「速射砲」と呼ばれていた頃の名残を残している。

「九四式三十七粍砲」の開発

日本陸軍では、第一次世界大戦以降、大正11年(1922年)制式制定の「十一年式平射歩兵砲」(口径37mm)を装備していた。「十一年式平射歩兵砲」は、第一次世界大戦の戦訓による対陣地用火砲、所謂「狙撃砲」であり、口径37mm・砲身長1034mm(28口径)・初速450m/sであった。この頃、戦車はまだ登場したばかりで装甲もさほど厚くなく、日本陸軍では「十一年式平射歩兵砲」に「対戦車砲」としての機能も期待していた。

昭和6年(1931年)12月、日本陸軍は、伊良湖試験場に於いて、現制歩兵火器の戦車・掩体・鉄条網など各種目標に対する効力試験を実施した。この時の供試戦車は「ルノー甲型戦車」であった。この供試戦車に対する射撃試験の結果、 13mm機関砲の鋼心実包・口径37mm以上の火砲の徹甲弾や榴弾・歩兵砲等、「十一年式平射歩兵砲」を含めて低初速の火砲ですら効力を有することが認められた。併しながら、日本製鋼所製の鋼板(ニセコ鋼板)に対する侵徹試験によって、供試戦車の装甲板は既に旧式化しており、著しく劣っていることが認識された。即ち、今後登場するであろう戦車は供試戦車を上回る装甲を装備している事が予想された。

また、昭和7年(1932年)11月、日本陸軍は、「ルノー乙型戦車」や「八九式軽戦車」の装甲板の各種弾丸に対するる抗力試験を実施した。その結果、これらより新型の戦車に対しては小口径火器や「十一年式平射歩兵砲」等では有効な対戦車火器とはなり得ない事が判明した。

日本陸軍では、これら試験結果を受け、将来登場するであろうより重装甲の戦車を撃破し得る新しい「対戦車砲」の必要性を認識した。昭和8年(1933年)6月30日、軍需審議会議決が成され、9月14日、陸軍大臣から正式な開発命令(陸密第456号)が出され、予算が認められた。この中で当初の原案通りの研究方針が示され、これに基づく「新型野戦平射速射砲」(「対戦車砲」)の審査が開始された。

研究方針は以下の通りであった。

・口径は約37mm。

・方向射界は50度以上。

・高低射界は-10度~+15度程度。

・発射速度は30発/分以上。

・徹甲弾威力は距離1000mで少なくとも20mm装甲板を貫徹し、かつ車内に破片威力を及ぼし得ること。

・運動性は繋駕駄載もしくは人力牽引とし、放列砲車重量は300kg以内。

昭和8年(1933年)7月には既に研究に着手しており、満州事変(昭和6年)などによる整備の急需に対応するために短期間で開発を進め、12月、試作砲が完成した。

各種試験を行った結果、試作砲の機能は概ね良好で初速も所望の値にを満たしていたが、砲の操作を容易にするために閉鎖機と照準器に改良を加える必要性が指摘された。これらの改修を行い、昭和9年(1934年)2月、修正機能試験に於いて、機能抗堪性は十分であり、実用試験に供することが決定された。

また、幾つかの修正を行った後、2月末、略射表編纂の為の弾道性試験を実施した。結果は弾道性も概ね良好であり試作砲各部の強度も多数の弾薬発射に堪え得ることが確認された。

試作砲と平行して、昭和8年(1933年)10月から弾薬車の開発が行われていた。

昭和9年(1934年)3月、弾薬車も完成した。

昭和9年(1934年)4月、試作砲・弾薬車を陸軍歩兵学校に委託して実用試験が行われた。

その結果、試作砲の機能、特に命中精度が良好で「対戦車砲」として実用に値すると判定された。修正点としては、重量がやや重かった為、脱駕後の運動性を高める為に重量をより軽減する事と、発射時の全高が高く、陣地に於ける遮蔽を用意にする為に出来る限り全高を低くする事、方向精度の向上(左右の射角)が必要であるとの判定を得た。

これを受けて、昭和9年(1934年)6月、各部機能に修正を加えた試作砲製作に着手した。

9月、修正点を盛り込んだ新たな試作砲が完成し、試験では良好な成績を収めた。

昭和9年(1934年)9月~昭和10年(1935年)年1月、陸軍歩兵学校で再度の実用試験を行った結果、方向精度の向上を要するが、第一線の「対戦車砲」として実用に値するとの判定を得た。この実用試験と平行して昭和9年(1934年)12月から北満(中国東北地方北部)での冬季試験を行った。

これら試験の結果を以って、昭和10年(1935年)3月29日、仮制式制定が上申され、昭和11年(1936年)2月13日、「九四式三十七粍砲」として制式採用された。

「九四式」の名称は、本砲が制式採用されるであろう時期の昭和9年(1934年・皇紀2594年)の皇紀の下2桁を採って予め仮に命名されていた。

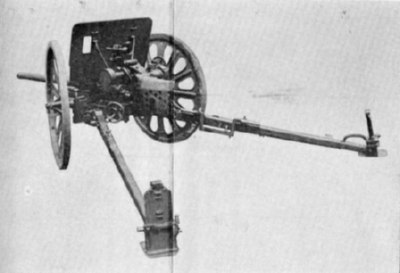

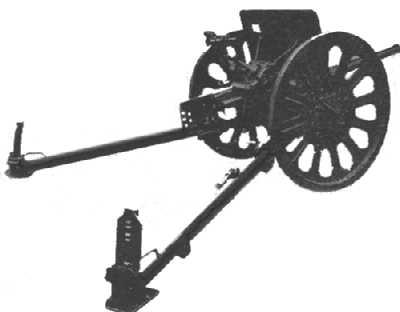

「九四式三十七粍砲」の構造と運用

本砲は、日本陸軍初の本格的な「対戦車砲」であった。

砲身は、口径37mm、砲身長1706.5mm(46口径)、深さ0.4mmで傾角6度の旋条12条が施条されており、初速700mm/秒で徹甲弾を発射した。これによって距離1000mで20mmの装甲を貫通する事が可能であった。

閉鎖機は半自動式水平鎖栓式を採用した。半自動式の閉鎖機とは、砲手が砲弾を装填すると自動的に閉鎖機が閉まり、これによって発射速度が大いに向上した。閉鎖機が不調の場合には手動で閉める事も可能であった。本砲の射撃時は装填手が右、砲手が左に位置する為、閉鎖機は左開き式であった。

また、左側の車輪は30度角度を変える事が可能であった。これは砲口を右に向けた場合、砲身尾部と左側の車輪との隙間が少なくなる為、砲手の照準操作が妨げられた。そこで、左側の車輪の角度を変えることで、隙間を確保し、砲手の照準操作を容易にする為の機構であった。車輪は鋼鉄製であった。

照準器は直覘式単眼鏡(倍率2.5倍)、接眼部に緩衝用のゴム環を装着していた。照準線の横線両端及び縦線下部は太線となっており、薄暮黎明時など中央十時線の目視が困難な場合に照準の補助とすることが可能であった。この照準器は取り外し可能であり、兵士は、敵の攻撃によって本砲を放棄せざるを得ない場合、この照準器だけは外して持ち帰るよう指導されていたという。

本砲には防盾が装備され、厚さは4mmの特殊鋼製であった。

本砲1門の操作は11名で行い、その編成は以下の通りであった。

・分隊長(下士官):本砲の操作を指揮した。指揮に専念する為、操作は行わなかった。

・砲手(兵):本砲の照準操作(角度調整)と発射操作を行った。本砲の左側に位置した。

・予備砲手(兵):分隊長の脇に待機し、砲手が負傷した際に即座に交代した。

・装填手(兵):本砲に弾薬を装填係した。また、大まかな仰俯角調整も行った。本砲の右側に位置した。

・伝令(兵):本砲と後方の小隊本部の連絡を行った。

・洗桿手(兵):砲手の少し後ろに待機した。戦闘行動時の洗桿(砲腔を洗浄するための棒)は砲身の掃除の為ではなく、不発や異常高圧で排莢出来なかった薬莢を押し出すのに使用した。また、砲手用の引き金(仰俯角調整ハンドル)が作動不能になった際、別の撃発機に紐をつけて発射した。

・弾薬搬手(兵):5名居り、戦闘行動に於いて弾薬車などから弾薬を本砲の側まで搬送した。砲手や装填種が負傷した際には交代した。

「九四式三十七粍砲」本砲の射撃操作は以下のようにして行われた。

まず、陣地進入を行い、繋駕時は閉じていた砲脚を開いた。更に、砲脚端部の駐鋤を地面に打ち込んで砲自体を固定した。緊急の際は砲脚を兵士が押さえた。

次に、本砲に照準器を取り付けた。照準器は精密機器であり、高価であった為、本砲から取り外して専用の収納具に入れて運搬した。先述の様に、敵の攻撃によって本砲を放棄せざるを得ない場合、この照準器だけは外して持ち帰るよう指導されていた。

照準器を使用して目標に向かって照準をおこなった。まず、装填手が大雑把に砲身の角度を合わせ、次に砲手が微調整を行った。砲手は左手で操砲ハンドルを回して左右角度を調整し、右手で仰俯角調整ハンドルを回して上下角度(仰俯角)を調整した。

目標に対する照準が完了次第、砲弾を発射した。仰俯角調整ハンドルは撃発機も兼ねており、これを引く事で弾薬を撃発させた。ドイツ軍のPak36も同様に仰俯角調整ハンドルが撃発機を兼ねていたが、こちらは押す事で撃発させた。本砲が引く方式なっていたのは、誤って発射される事が無いように考慮したものと思われる。

発射すると、砲身が後座(砲身が後退)して駐退器が働き、発射の反動を相殺した。これにより、砲自体が後退することは無く、再照準の必要がなかった。後座した砲身は復座機によって復座(元の位置に戻る)し、この際に薬莢が排莢された。これら一連の仕組みにより速射が可能となっていた。

次弾の装填は装填手が行った。

本砲は半自動式の閉鎖機を装備しており、装填手が弾薬を薬室に装填すると自動的に閉鎖機が閉じる仕組みであった。閉鎖機が不調の場合には手動で閉める事も可能であった。発射後に、排莢不良が起きたときは洗桿(砲腔を洗浄するための棒)を持った兵士が砲口から棒で薬莢を押し出した。

本砲の貫徹能力は、同時期の各国の口径37mmの「対戦車砲」と比較すると、やや劣っていたが、本砲の最大の特徴は、放列砲車重量が非常に軽いと言う事であった。

同時期の各国の37mm級対戦車砲の放列砲車重量は、「Pak36」(ドイツ)432kg、「M3対戦車砲」(アメリカ)414kg、対して本砲は放列砲車重量327kgであった。各国の37mm級対戦車砲よりも100kg近く軽いと言う事は、機械化が遅れ、馬匹や人力によって火砲を運用せざるを得なかった日本陸軍にとって、非常に重要な性能であった。

本砲はその軽量さ故、繋駕(分解・梱包を行わずに牽引する事)は馬1頭で可能であり、人間が行う場合でも3名で可能であった。不整地等に於いて繋駕困難な場合は、100kg以下の部品に分解して、駄載(馬匹等に載せる事)又は脾力搬送(人間が担いで運ぶ事)する事が可能であった。この様に、本砲は運搬が容易であった。

本砲を駄載して運搬する場合は、馬5頭に分載された。その際は「十五年式駄馬具」を使用した。本砲を駄載する場合の区分は以下の様になっていた。

・第1号馬(130.6kg):砲身1(76kg)・担棍1(4kg)・轅棹4(7.5kg)・駄馬具(37.33kg)・架匡托架(3.17kg)・馬糧(2.6kg)

・第2号馬(136.5kg):砲架1(95.4kg)・駄馬具(37.33kg)・架匡托架(3.17kg)・馬糧(2.6kg)

・第3号馬(138.0kg):揺架1(23.2kg)・車輪2(右31.6kg・左36.2kg)・駄馬具(37.33kg)・架匡托架(7.07kg)・馬糧(2.6kg)

・第4号馬(139.8kg):砲脚2(右26.8kg、左21.4kg)・属品箱2(24kg)、防盾1(16kg)・駄馬具(37.33kg)・架匡托架(11.67kg)・馬糧(2.6kg)

・弾薬馬(131.7kg):弾薬箱4(84kg)・両頭槌2(7.6kg)・駄馬具(31.775kg)・架匡托架(5.725kg)・馬糧(2.6kg)

駄載用の弾薬箱は30発収容可能な木製弾薬箱が制式化された。空重量13kg、全備重量49kg、茶褐色に塗装されていた。

本砲は、歩兵連隊に於ける連隊砲大隊に配備された。

連隊砲大隊は、1個連隊砲中隊と1個速射砲中隊から編成され、1個速射砲中隊は本砲4門を装備した。この速射砲中隊は2個小隊で編成され、更に、1個小隊は2個分隊で編成されていた。つまり1個速射砲中隊は4個分隊から編成され、1個分隊11名で1門の本砲を運用した。速射砲中隊の各分隊は「戦砲隊」と通称された。

尚、1個連隊砲中隊は山砲( 「四一式山砲」又は 「九四式山砲」)4門を装備した。

1個速射砲中隊が放列を敷く場合、基本的には4個分隊が横一列に展開した。各分隊間の距離は約100m、分隊の後方300mに小隊本部(2個分隊を管轄)、更にその300m後方に中隊本部が設置された。中隊本部と小隊本部は有線電話で結ばれたが、小隊本部と各分隊とは伝令によって連絡を取ることになるった。

地形・状況等によっては現場の指揮官判断で、これ以外の配置を採る事もあった。

大東亜戦争後半になると、本砲の後継である「一式機動四十七粍砲」が独立速射砲大隊に配備されていったが、全ての必要数を満たす事は出来ず、不足分は本砲よって補われた。

「九四式三十七粍砲」の運搬車・弾薬車・予備品車

本砲には、本砲自体を運搬する運搬用台車・砲弾を運搬する弾薬車、各種備品(属品)を積載する予備品車が用意された。

弾薬車・予備品車の開発

弾薬車の開発は、昭和8年(1933年)10月、名古屋陸軍造兵廠に発注された。昭和9年(1934年)3月、試作車が完成した。昭和9年(1934年)4月、陸軍歩兵学校で実用試験を行い、実用に値すると判定された。昭和10年(1935年)3月、「九四式三十七粍砲弾薬車」として仮制式が上申された。

弾薬車は一双の横梁と4つの横匡で枠型に構成され、梁横中央部に車軸托板を装備していた。梁横前端は上方向に屈折して轅棹室を形成し、一双の轅棹を取り付けて使用した。左方轅棹室下部には支棹吊鉤を装備した。車体内部は界板乙で仕切られた3つの部屋から成り、中央部には弾薬箱8箱、属品箱2箱を収納し、前後2室は備品(曳索、槌等)を収納した。車輪は本砲と同一であった。

弾薬箱は鞄型で中央より2つに分かれ、蝶番で接続された。それぞれ砲弾6発を収納し、1つの弾薬箱で砲弾12発を収納した。この弾薬は箱に負帯(肩掛けベルト)を装着して兵士が背負って運ぶ事も可能であった。

予備品車の開発は、昭和10年(1935年)10月、名古屋陸軍造兵廠に発注された。昭和11年(1936年)2月、試作車が完成した。その後、実用試験を行い、実用に値すると判定された。昭和11年(1936年)5月4日、「九四式三十七粍砲予備品車」として仮制式が上申された。

予備品車は基本的に弾薬車と同一であり、車体内部は界板で仕切られていなかった。空重量140kg、全備重量360kg、全長3.3m、全幅1.2m、轍間距離1m、車輪中径90cmであった。予備品車は本砲及び弾薬車4門の属品(属品箱、予備品箱、油脂箱等)を積載した。

これら備品は箱に負帯(肩掛けベルト)を装着して兵士が背負って運ぶ事も可能であった。

騎兵用の運搬車・弾薬車の開発

本砲は騎兵用としても運用され、それに応じて騎兵用の運搬車・弾薬車も用意された。

騎兵用の運搬用台車は以下の経緯で開発された。

開発は、昭和9年(1934年)6月20日、部案をもって開始された。7月、設計に着手し、10月、試製車が完成した。昭和10年(1935年)2月から陸軍騎兵学校で実用試験を行い、実用に値すると判定された。昭和10年(1935年)4月2日、「九四式三十七粍砲運搬車」として仮制式が上申された。

運搬車は前車(砲弾の積載)と後車(本砲の積載)から成り、っていた。前車は、空重量345kg、全備重量は500kg、砲弾96発収容可能であり、後車は、空重量376.2kg、全備重量(本砲積載時)730kgであった。車輪径120cm、轍間距離1.5mであり、前車と後者を連結して馬2頭で牽引した。

なお緊急時には、運搬車に本砲を積載したまま射撃する事も可能であった。

騎兵用の弾薬運搬車は以下の経緯で開発された。

開発は、昭和10年(1935年)10月、名古屋陸軍造兵廠に発注された。昭和11年(1936年)2月、試作車が完成した。その後、陸軍騎兵学校で実用試験を行い、実用に値すると判定された。昭和11年(1936年)9月30日、「九四式三十七粍砲騎兵用弾薬車」として仮制式が上申された。

弾薬車は前車(運搬車と同一)と後車から成り、前車は運搬車と同一で弾薬箱のみ積載し、後車は内部が3列4段に区分されて弾薬箱12箱を積載した。前車は、空量293kg、全備重量は510kg、砲弾108発収容可能であり、後車は、空重量320kg、全備重量590kg、砲弾144発収容可能であった。前車・後車で合計252発の砲弾を積載できた。前車と後者を連結して馬2頭で牽引し、運搬車と同一の運動性を有した。

車両牽引用の運搬車の開発

各国の陸軍に於いて自動貨車(トッラク)等の車両が普及するに従い、機械化された部隊の移動速度は徒歩による移動速度に比べて飛躍的に向上した。火砲もこのような機械化された部隊の移動速度に随伴する必要が生じてきた。つまり、火砲の牽引は従来の馬匹牽引から車両牽引(機械牽引)へと移行するようになった。日本陸軍に於いても、これに対応する必要が生じた。

本砲は馬匹牽引を前提として開発された為、馬や人間の移動速度以上で牽引した際の路面からの衝撃を吸収する機構を装備していなかった。その為、本砲をそのまま車両牽引(機械牽引)した場合、路面からの衝撃によって破損する可能性があった。そこで、本砲を車両牽引(機械牽引)する際の運搬用台車も開発された。

開発は名古屋工廠熱田兵器製造所で行われ、当初の開発要求は全備重量1t・最大速度45km/時であった。昭和11年(1936年)9月、設計に着手し、昭和12年(1937年)4月、試製車が完成した。7月、試作車は運行試験と陸軍歩兵学校での実用試験を行い、試験の結果は良好であった。更に、昭和12年(1937年)冬、試作車4両が北満(中国東北地方北部)での冬季試験を行った。これら試験の結果、実用に値すると判定された。昭和13年(1938年)8月20日、「九四式三十七粍砲機動運搬車」として仮制式が上申された。

この運搬車は前車を介さず、直接牽引車で牽引を行った。牽引車には自動貨車(トラック)が使用され、本砲の備品・弾薬等は牽引車に積載した。運搬車は、車両牽引(機械牽引)に対応したゴムタイヤと懸架装置(サスペンション)を装備しており、空重量836kg、全長3.87m、最高地上高1.49m、最高牽引速度45km/時であった。

なお緊急時には、牽引車から運搬車を切り離し、地面に駐鋤を打ち込んで制転機(サイドブレーキ)を緊定することで、運搬車に本砲を積載したまま射撃する事も可能であった。

本砲の後継である 「一式機動四十七粍砲」は、当初から車両牽引(機械牽引)を前提としており、車輪にはパンクレスタイヤ(ゴムタイヤ)を装備し、砲架と車輪の取付部には懸架装置(サスペンション)を装備していた。「九四式三十七粍砲機動運搬車」 「一式機動四十七粍砲」等の名称に見られる「機動」とは車両牽引(機械牽引)を前提としている事を示していた。

これら以外に、本砲の運搬用に運搬橇(ソリ)も開発された。これは、北満(中国東北地方北部)等の降雪地域での運用を考えたものであった。

「九四式三十七粍砲」の弾薬

本砲の弾薬は、対戦車射撃用の徹甲弾、非装甲目標射撃用の榴弾が用意された。また、訓練時に用いる代用弾(演習弾)も用意された。

徹甲弾の開発

徹甲弾の開発は、以下の様に数々の試作砲弾を経て行われた。

昭和6年(1931年)年8月、本砲の開発に先立って、「十一年式平射歩兵砲」(現制)と「試製三十七粍機関砲」(開発中)用の弾薬として研究が開始された。

第1号弾:昭和6年(1931年)12月、伊良湖試験場で試験が実施されたが、強度(弾体抗力)が不足し、定心部付近で折れるという事がきた。

第2号弾:定心部付近の肉厚を増し、昭和7年(1932年)5月、伊良湖試験場で試験が実施されたが、強度(弾体抗力)は依然として不足していた。

昭和8年(1933年)6月、本砲の研究が開始されると本砲用の弾薬として設計を改めた。

更に、信管も従来の「十二年式信管」(平射歩兵砲用)から「九四式小延弾底信管」に変更した。

第3号弾:昭和8年(1933年)10月、伊良湖試験場で試験が実施された。

強度(弾体抗力)は概ね十分と認められたが、弾頭の炸薬量不足により貫徹後の破壊力が不十分であるとされた。

第4号弾:昭和9年(1934年)2月、伊良湖試験場で試験が実施された。侵徹能力・炸裂威力・炸薬安全性は概ね十分であった。

初速を増加させ、更に貫徹能力を向上する為、弾丸重量を減少させる事とした。

第5号弾:弾尾を狭窄し、昭和9年(1934年)5月、伊良湖試験場で試験が実施された。審査の結果、実用に適するものと認められた。

昭和10年(1935年)7月1日、本砲弾は「九四式徹甲弾」として制式化された。

装甲板に対する貫徹能力は、350mで30mm(存速575m/秒)、800mで25mm(存速420m/秒)、1,000mで20mm(存速380m/秒)であった。

また弾頭内に炸薬を有し、貫徹後に車内で炸裂して乗員の殺傷及び機器の破壊を行うのに適していた。

併しながら、昭和14年(1939年)4月、陸軍技術本部で行われた射撃試験(鋼鈑厚25mm・命中角度90度、射距離150m・300m)では以下の様な結果となった。

本砲(「九四式徹甲弾」使用):初速648m/s・射距離150m

結果:貫通せず・凹痕(直径30mm・深さ12mm)

「Pak36」(ラ式37mm砲・ドイツ):初速699m/s・射距離150m

結果:貫通炸裂・穿貫孔(長径40mm・短径30mm)

この試験結果を見ると、本砲が開発された当時(昭和9年~10年頃)の試験結果と異なり、本砲は25mmの装甲板を貫通する事が出来なかった。これは、本砲が開発された当時(昭和9年~10年頃)の射撃試験に供試された装甲板は、その後(昭和14年~)に登場した装甲板よりも強度・硬度が劣っていた事による。

その結果、本砲が本格的に対戦車戦闘を行ったノモンハン事件(昭和14年)頃に登場していた装甲車両に対しては、本砲の貫徹能力は実質20mm程度になっていた。

榴弾の開発

榴弾の開発は、以下の様に数々の試作砲弾を経て行われた。

第1号弾:昭和8年(1933年)12月、伊良湖試験場で試験が実施された。弾丸機能及び弾道性は概ね良好であったが弾量やや軽いと指摘された。

第2号弾:弾丸重量を650gに増加し、昭和9年(1934年)4月、伊良湖試験場で試験が実施された。

更に、6月、相馬原演習場で試験が実施された。その結果、弾丸機能・弾道性は良好であり実用に適すると認められた。

昭和10年(1935年)7月1日、本砲弾は「九四式榴弾」として制式化された。

着弾時の効力半径は約7mであった。薬筒(長さ166mm)は徹甲弾と同一であった。

他に、満州事変で押収された砲弾を、昭和12年(1937年)10月、伊良湖試験場で各種試験を実施した結果、本砲での運用において実用上の問題は無いと認められた。

昭和13年(1938年)3月4日、この砲弾は「一三式榴弾」として準制式化された。

初速613m/秒、威力半径7m、装薬量は異なるが、薬莢は「九四式徹甲弾」同一のものを使用した。

代用弾(演習弾)の開発

代用弾(演習弾)の開発は、以下の様に行われた。

徹甲弾代用弾は、徹甲弾開発完了後の昭和9年(1934年)6月、設計に着手し、8月の試験で実用性を認められ、昭和10年(1935年)7月1日、「九四式徹甲弾代用弾」として制式化された。本砲弾は弾頭に炸薬及び信管を有さないために遠距離の弾着観測は困難であった。

榴弾代用弾は、昭和8年(1933年)12月、第1回試験を実施、その後、昭和9年(1934年)8月、榴弾の設計変更に伴い修正を加えた砲弾の試験が実施されて実用性を認められ、昭和10年(1935年)7月1日、「九四式榴弾代用弾」として制式化された。本砲弾は炸薬として黒色小粒薬25gを有するために弾着時に白色爆煙を発するために弾着観測が容易であった。

砲外装タ弾(成型炸薬弾)の開発

大東亜戦争中期以降になると、本砲に限らず各国の37mm級対戦車砲は既に威力不足となり、第一線の対戦車兵器としては旧式化していた。

そこで、本砲を再活用すべく砲外装型の新型対戦車弾の開発が進められた。

砲外装型の新型対戦車弾は穿甲榴弾(成型炸薬弾)であった。これは、昭和17年(1942年)5月、日独軍事技術交流によってにドイツから日本に伝えられた技術であり、日本では成型炸薬弾を「タ弾」という秘匿名称で呼称した。

本砲用に開発された「タ弾」は、貫徹能力に必要な砲弾径を確保する為、砲口部に外側から装着する外装式とし、発射後の空中姿勢を安定させる為に翼を有していた。直径は80mmで100mmの装甲板を貫徹した。全長はII型で456mm、III型で465mmであった。

本砲弾は「九四式三十七粍砲外装タ弾」として開発が進められたが、終戦時点では未だに整備途上であり、戦力化はされていなかった。

本砲弾は、ドイツで開発されていた37mm対戦車砲(「Pak36」)用の外装式成型炸薬弾と同様の形式であった。(→)

実戦に於ける「九四式三十七粍砲」

本砲は昭和10年頃から歩兵連隊に於ける速射砲中隊に配備され、1個歩兵連隊では2門~12門の本砲を運用した。

本砲の初陣は、昭和12年(1937年)に勃発した支那事変であった。

「ノモンハン事件」に於ける「九四式三十七粍砲」の活躍

本砲の本格的な実戦参加は「ノモンハン事件」(昭和14年5月11日~)であった。

昭和14年(1939年)7月3日、外蒙古ノモンハン郊外のハルハ河左岸の戦闘に於いて、本砲18門を含む多数の日本軍火砲( 「四一式山砲」12門・「三八式野砲」8門・「三八式十二珊榴弾砲」4門)がソ連軍・外蒙古軍の戦車(「BT-5」「BT-7」「T-26」)に対して対戦車戦闘を展開した。「BT-5」の装甲は車体前面13mm・砲塔全周15mm・防盾15mmであり、「BT-7」「T-26」の装甲は車体前面22mm・砲塔15mmであった。

結果、ソ連軍・外蒙古軍の戦車・装甲車150両以上を撃破する大戦果を挙げた。これに関しては、戦史叢書にも「八幡製鉄所を思わせる鉄の炎上・・・」とも書かれ、また、ソ連崩壊後に公開された当時のソ連側資料によると、ソ連軍の戦車・装甲車の損失原因の75~80%が日本軍の対戦車砲射撃によるものであった。

しかし、「ノモンハン事件」は日本軍の敗北に終わり、ソ連軍・外蒙古軍によって撃破された本砲も多く、また、停戦後(昭和14年9月19日時点)では本砲55門の捕獲が確認されている。

とはいえ、本砲はソ連軍の戦車・装甲車に対してその威力を十分に発揮し、日本陸軍初の本格的「対戦車砲」としての役割を十分に果たした。

しかし、「ノモンハン事件」以降の本砲の評判は芳しくなかった。これには以下の様な背景が考えられる。

「ノモンハン事件」に参加していた「九五式軽戦車」の搭載する戦車砲(口径37mm)は、威力不足でソ連軍の戦車の装甲を貫通する事が出来なかった。

この「九五式軽戦車」の搭載する戦車砲は、本砲を車載用に改造した「九四式三十七粍戦車砲」であった。狭い砲塔内での操作を容易にする為に本砲に比べて薬室が小さく、高座長を短く抑える為に砲身が短くなっていた。薬室の小型化により装薬量は本砲の2割減になり、短い砲身(本砲:170.6cm、「九四式三十七粍戦車砲」:130cm)の結果、砲弾の初速が本砲の3割減になった。(本砲:700m/秒、「九四式三十七粍戦車砲」:560m/秒)

砲弾の威力は速度の二乗に比例する為、「九四式三十七粍戦車砲」の貫徹能力は、本砲の2/3倍程度しかなかった。その為、「九五式軽戦車」はソ連軍戦車を撃破する事が出来なかった。ここで、同じ口径37mmである本砲と名称が似ている事もあり、本砲の貫徹能力不足によってソ連軍戦車を撃破する事が出来なかった、と誤って伝えられたものと思われる。

また、「ノモンハン事件」に於いては、歩兵による火炎瓶を使用した戦車に対する肉薄攻撃が行われ、この肉薄攻撃よる戦果が過大に伝えられた事も、本砲の活躍を目立たなくした要因であったと思われる。

大東亜戦争に於ける「九四式三十七粍砲」

「ノモンハン事件」当時(昭和14年)は「対戦車砲」として威力のあった本砲であったが、各国の戦車・装甲車両の進歩の速度は速かった。

昭和15年(1940年)以降になると、昭和10年(1935年)~昭和11年(1936年)頃に開発された本砲は次第に威力不足になっていった。

しかし、これは本砲に限った事ではなく、各国が同時期に開発・装備していた37mm級対戦車砲自体が、既に旧式化しつつあった。

実際、ドイツ軍が、フランス侵攻当時(昭和15年・1940年)に装備していた口径37mm級対戦車砲(「Pak36」)はフランス軍の戦車(「シャールB1」)の装甲板(車体前面・側面60mm)を貫徹出来ず、ソ連侵攻当時(昭和16年・1941年)になるとソ連軍戦車(「T-34」「KV-1」)には全く歯が立たなかった。

ドイツ軍将兵はこの「Pak36」を「ドア・ノッカー」と自嘲し、部隊の移動時には「対戦車砲」として用を成さない「Pak36」を放棄していった。

昭和16年(1941年)12月8日、大東亜戦争勃発が勃発し、本砲も「南方作戦」に参加する日本軍部隊と共に南方各地に送られた。

「南方作戦」緒戦に於ける「マレー半島・シンガポール攻略」では、英印軍の装備する装甲車両は「ユニバーサル・キャリア」「ランチェスター装甲車」等の比較的装甲の薄い車両であった。又、「蘭印攻略」では、蘭印軍の装備車両も「ヴィッカース・カーデンロイド軽戦車」「マーモン・ハリントン軽戦車」等であり、これらも比較的装甲の薄い車両であった。これらの装甲車両を相手とする戦闘に於いては、本砲も「対戦車砲」として十分その任務を果たし、相応の戦果を挙げることが出来た。日本軍は、昭和17年(1942年)2月15日に英領マレー半島・シンガポールを、3月10日には蘭印を占領した。

「南方作戦」の華々しい成功の陰で、本砲の非力さも露呈し始めていた。

「マレー半島・シンガポール攻略」「蘭印攻略」と共に実施されたのが「フィリピン諸島攻略」「ビルマ攻略」であった。これらの戦闘に於いて、日本軍は連合軍の「M3軽戦車」に遭遇した。「M3軽戦車」の装甲は前面38mm・側面25mmであり、英印軍・蘭印軍の旧式装甲車両や、「ノモンハン事件」で遭遇したソ連軍の戦車・装甲車の倍近い厚みを持っていた。

特に「ビルマ攻略」では、英軍第7機甲旅団第2連隊所属の「M3軽戦車」とインド第19師団がラングーン北東ペグーを守備しおり、南下してくる日本軍の歩兵第五五師団との間に戦闘が発生した。昭和17年3月5日、日本軍の戦車第二連隊の「九五式軽戦車」4両(中隊長車1両・第一小隊車3両)が「M3軽戦車」との戦車戦で全滅し、の第十一独立速射砲中隊(第十五軍直轄)が「M3軽戦車」と対戦車戦闘に於いて苦戦した。

この様に、本砲は、旧式装甲車両に対しては何とか対抗できたが、前面装甲38mmの「M3軽戦車」に対しては有効な「対戦車砲」に成り得なかった。本砲より威力の劣る「九五式軽戦車」の「九四式三十七粍戦車砲」は言うまでも無かった。また、やがて登場する前面装甲70mmの「M4中戦車」に対しては、最早、全く歯が立たなかった。

本砲は、既に「対戦車砲」として旧式化していた。

本砲の後継である 「一式機動四十七粍砲」は、昭和16年(1941年・皇紀2601年)7月に開発され、昭和17年(1942年)5月に制式化されると、部隊配備が始まった。本砲は、「対戦車砲」としての地位を「一式機動四十七粍砲」に譲っていった。

しかし、本砲は非常に軽量で運用が容易であるが故、前線の部隊では使用され続けた。

既に有力な「対戦車砲」としては期待できなかったが、平射砲として歩兵戦闘の火力支援を行ったり、敵装甲車両に対しても、陣地に秘匿した本砲で至近距離から装甲板の薄い部分を狙い撃ったり、更には、多数の命中弾による連続着弾の衝撃で内部を破壊して行動不能に陥らせるなどして対抗した。

また、「一式機動四十七粍砲」の不足を補う為、独立速射砲中隊に配備された本砲もあった。

本砲は、大東亜戦争後半の南方の島嶼防衛に於いても使用された。

米軍の圧倒的な砲爆撃に晒される島嶼に於いては、本砲は各種陣地に秘匿された。本砲はこれら陣地に於ける特火点として運用された。

大東亜戦争後半、米軍は「M4中戦車」(前面装甲70mm)を実戦配備しており、本砲は既に「対戦車砲」としては非力であったが、榴弾を発射可能な本砲は歩兵用支援火砲(歩兵砲)としても使用された。

ギルバート諸島マキン島には、コンクリート製防壁の周囲を隙間に砂を詰めた椰子丸太で二重に囲った無天蓋(屋根無し)のトーチカが構築され、後ろ側は本砲の搬入のために開放されていた。椰子丸太は弾力性に富み、至近弾による爆風・爆圧に対しては抗甚性を示した。トーチカ周囲は草木によって擬装されていた。

このトーチカには本砲1門が配置され、特火点として運用された。

しかし、入念に擬装されたトーチカも、一度射撃を開始すると位置を露呈してしまい、地上に露出しているトーチカは米軍の圧倒的な砲爆撃によって撃破された。

このトーチカも米軍に撃破されたが、当時の写真が遺されている。(←)

マリアナ諸島テニアン島の北西部にある 「チュルビーチ」(米軍上陸海岸)には、コンクリート製トーチカが構築された。

このトーチカは天蓋(屋根)を有し、後ろ側には大きな出入り口が設けられていた。

トーチカ内部に本砲1門を配置して特火点とし、周囲には 掩兵壕が構築され「九二式重機関銃」2挺が配置されていた。このトーチカと掩兵壕により水際陣地を構成していた。

このトーチカは現在も 「チュルビーチ」(米軍上陸海岸)に遺されている。(→)

他にも、太平洋方面の各嶼に同様の特火点が構築され、コンクリート製・天然の岩盤を利用したもの・岩を積んでコンクリートで補強したものも等があった。

その幾つかは、現在も遺されている。

「九四式三十七粍砲」の性能

放列砲車重量:327kg 口径:37mm 砲身長:1706.5mm(46口径) 初速:700 m/s(徹甲弾)・706 m/s(榴弾) 最大射程距離:6700m(徹甲弾)・7000m(榴弾)

発射速度:10~15発/分(実用) 30発/分(最大)

貫徹能力(九四式徹甲弾・弾着角90度):350m:30mm(存速575m/秒) 800m:25mm(存速420m/秒) 1000m:20mm(存速380m/秒)

俯仰角:-10~+25度 水平射角:左右各30度 薬室:半自動式水平鎖栓式

使用弾種:九四式徹甲弾(弾丸重量:0.670kg・全長:260mm・貫徹能力:20mm)

九四式三十七粍砲外装タ弾Ⅱ型(全長:456mm・直径80mm・貫徹能力:100mm)

九四式三十七粍砲外装タ弾Ⅲ型(全長:465mm・直径80mm・貫徹能力:100mm)

九四式榴弾(弾丸重量:0.645kg・炸薬:0.063kg・威力半径:7m) 一三式榴弾(初速613m/秒・威力半径:7m)

九四式徹甲弾代用弾(演習用) 九四式榴弾代用弾(演習用)

製造数:約3400門