「零式艦上戦闘機(零戦)」とは

「零式艦上戦闘機(零戦)」は大東亜戦争全期間を通して使用された日本海軍の艦上戦闘機である。

海軍航空本部の「十二試艦上戦闘機」の設計試作要求

昭和12年5月下旬、海軍航空本部から三菱重工業名古屋航空機製作所に対して、ある艦上戦闘機の計画要求書案が内示された。それは「十二試艦上戦闘機計画要求書案」と題され、既に海軍が昭和11年に制式採用していた「九六式艦上戦闘機」に代わる新しい艦上戦闘機(「十二試艦上戦闘機」)の昭和12年度試作の計画要求書であった。この「十二試艦上戦闘機」が後の「零式艦上戦闘機(零戦)」であった。

昭和12年10月5日、三菱重工業株式会社と中島飛行機株式会社に対し、海軍航空本部から正式に「十二試艦上戦闘機計画要求書」が交付され、両社に対して「十二試艦上戦闘機」の設計試作が命じられた。間もなく中島飛行機会社はこの設計試作を辞退、「十二試艦上戦闘機」の設計試作は三菱重工業株式会社一社に任された。

「十二試艦上戦闘機計画要求書」の内容は以下の通りであった。

1.用途 援護戦闘機として敵の軽戦闘機よりも優秀なる空戦性能を備え、邀撃戦闘機として敵の攻撃機を捕捉撃滅し得るもの

2.最大速度 高度4000mにて270ノット(500km/時)以上

3.上昇力 高度3000m迄3分30秒以内

4.航続力 正規状態 高度3000m、公称馬力で1.2時間乃至1.5時間

過荷重状態(増設燃料タンク装備) 高度3000m、公称馬力で1.5時間乃至2.0時間、巡航にて6時間以上

5.離陸滑走距離 風速12m/秒の時70m以下

6.着陸速度 58ノット(107km/時)以下

7.滑空降下率 3.5m/秒乃至4.0m/秒

8.空戦性能 九六式二号艦上戦闘機一型に劣らざること

9.機銃 20mm機銃(九九式二十粍一号固定機銃三型) 2挺

7.7mm機銃(九七式七・七粍固定機銃) 2挺

10.爆弾 60kg爆弾2個、又は30kg爆弾2個

11.無線機 九六式空一号無線電話機 1組 ク式空三号無線帰投方位測定機 1組

12.其他の艤装 酸素吸入装置、消火装置、夜間照明装置、一般計器

13.強度 A状態(急引起しの後期)荷重倍数7.0 安全率1.8

B状態(急引起しの初期)荷重倍数7.0 安全率1.8

C状態(急降下制限速度にて)荷重倍数2.0 安全率1.8

D状態(背面飛行よりの引起し)荷重倍率3.5 安全率1.8

この内容は当時としては非常に過酷なものであった。即ち、最大速度は「九六式艦上戦闘機」の450km/時(高度3200m)を凌ぐ500km/時(高度4000m)が要求され、更にそれまでの単発単座戦闘機に例を見ない長大な航続力も要求されていた。また、20mm機銃の装備も世界的にみて殆ど例の無い事であった。そして、それにもまして困難な要求として、軽快な運動性能を誇る「九六式艦上戦闘機」と同等の運動性能が要求されている事であった。

飛行機の速度を上げる為には、空気抵抗の減少はもとより、より大馬力の発動機(エンジン)が必要になる。併しながら、当時の日本の発動機開発能力では漸く1000馬力級のものが実用化した程度であった(同時期の諸外国では既に2000馬力級のものが開発されつつあった)。また、大馬力の発動機を装備した場合、発動機の寸法・重量・燃料消費が大きくなり、航続距離や運動性能を悪化させることは明らかであった。大馬力の見込めない1000馬力級の発動機とはいえ、「九六式艦上戦闘機」に装備されていた発動機(中島飛行機会社製「寿」五型、600馬力)よりは大きく重い為、「九六式艦上戦闘機」と同程度の運動性能を発揮するには不利な条件であった。更に、装備が予定されている20mm機銃も、それまで主流であった7.7mm機銃よりも大口径であり、寸法・重量が増大することは明らかであった。

結果、「十二試艦上戦闘機」は「九六式艦上戦闘機」と比較して、より大きな発動機・機銃を装備し、より多くの燃料を積む為、機体は必然的に大きく重くせざるを得なかった。併しながら、「十二試艦上戦闘機」は、小型・軽量である「九六式艦上戦闘機」と同等の軽快な運動性能を求められており、この様に相反する要求内容は当時の技術水準からすると、到底実現困難な要求であった。

当時既に海軍の第一線機として使用されていた「九六式艦上戦闘機」の性能は、速力・運動性共に世界水準を大きくリードしていた。それを遥かに上回る様なこれら海軍航空本部の要求は、当時の技術水準からしてみれば一見実現性の無い無謀な要求とも捉えられた。しかし、世界各国では絶え間無く飛行機の開発が続けられており、現状に満足していては、既存の飛行機が忽ち旧式化してしまう可能性があった。その意味に於いて、海軍が「九六式艦上戦闘機」の更に上をいく新しい艦上戦闘機を欲したは当然であった。

三菱重工業名古屋航空機製作所に於ける「十二試艦上戦闘機」設計試作

海軍航空本部の「十二試艦上戦闘機」の設計試作要求に対して、三菱重工業名古屋航空機製作所では、技術部設計課長服部譲次の下、「九六式艦上戦闘機」で設計主務者を務めた堀越二郎技師を再び設計主務者とする設計グループが組織され、以下のように優秀な技師を配した。

設計主務者:堀越二郎(34)

計算班:曾根嘉年(27)・東条輝雄(23)・中村武(27) (以上、東京帝国大工学部航空学科)

構造班:曾根嘉年(兼任)・吉川義雄(28)・土井定雄(26)・楢原敏彦(26)・溝口誠一(20)・鈴村茂雄(19)・富田章吉(19)・川村錠次(18)・友山政雄(18)

動力艤装班:井上伝一郎(36)・田中正太郎(24)・藤原喜一郎(20)・産田健一郎(16)・安江和也(16)・山田忠見(16)

兵装艤装班:畠中福泉(36)・大橋与一(28)・甲田英雄(22)・竹田直一(22)・江口三善(21)・柴山鉦吉(21)・森川正彦(18)

降着装置班:加藤定彦(36)・森武芳(30)・中尾圭次郎(20)

試作まとめ兼整備主任:竹中熊太郎

堀越技師以下の設計グループはまず基礎設計を開始した。「十二試艦上戦闘機」に要求されている性能を満たす為の設計の方向性としては、機体の重量を極力軽くする事、空気抵抗を極限まで減少させることが検討された。特に、諸外国と比較して小馬力の発動機しか選択肢に無い中で、速度・航続力・運動性・重武装を実現させるには、徹底した機体の軽量化が至上命題となった。

設計グループでは「機体重量の10万/1まで徹底的に管理する」という方針の下、各部品にはあらゆる場所に肉抜き穴と呼ばれる穴が開けられた。これは、各部品を軽量化する為であり、要求される強度ぎりぎりまで肉抜き穴を開けるべく、膨大な回数の強度計算が繰り返された。

各部品の軽量化が行われる一方、機体の材料そのものにも軽量化が求められた。「十二試艦上戦闘機」は「九六式艦上戦闘機」と比較すると、より大きな発動機を積む為、それを支える機体は大きく頑丈でなくてはならなかった。また、新たに装備が予定されている20mm機銃は従来の7.7mm機銃より発射時の反動が大きくなる為、垂直尾翼を大きくし、機体の長さを長くして機体の安定性を増す必要があった。更に、運動性能を向上させるには、主翼の面積を大きくして主翼の単位面積あたりの機体重量(翼面荷重)を小さくする必要があった。

これらは、全て機体を大きくせざるを得ない要素であり、「九六式艦上戦闘機」と同じ材料を使った場合、当然ながら重量は増加し、更に、より高速で飛行する為に必要な強度を確保しようとすると、さらに重量が増加する事は明らかだった。

「九六式艦上戦闘機」では、機体材料に住友金属工業で開発された「超ジュラルミン(SDH)」(許容強度45kg/平方mm)が使用された。これは「九六式艦上戦闘機」の重量軽減に大きく貢献したが、より大きな機体で強度と軽さ要求される「十二試艦上戦闘機」の機体材料には「超ジュラルミ(SDH)」を越える強度を持った軽合金が必要とされた。

幸いなことに、この時期、住友金属工業において画期的な新素材が開発されていた。それは許容強度60kg/平方mmの「超々ジュラルミン(EDH)」であった。住友金属工業では、海軍の要請を受けて住友金属研究所研究員の五十嵐勇博士が軽合金の開発に携わっていた。この「超々ジュラルミン(EDH)」も五十嵐博士によって開発され、それまでの軽合金の欠点であった時期割れに対して、クロムやマンガンを混ぜることでこれを解決した結果生み出された新軽合金であった。

この画期的な新軽合金「超々ジュラルミン(EDH)」は、早速、「十二試艦上戦闘機」の機体材料に採用され、主翼桁の部材には「超々ジュラルミン(EDH)」の押出型材が使用され、機体の軽量化と強度確保に貢献した。

「十二試艦上戦闘機」第一号機の完成・初飛行

昭和14年3月16日、「十二試艦上戦闘機」第一号機が三菱重工業名古屋航空機製作所試作工場に於いて完成した。翌17日には試作工場の外で地上運転試験が行われ、初めて発動機が回された。地上運転試験は順調に終わり、23日午後7時過ぎ、分解さた第一号機は2台の牛車に積まれて岐阜県各務原飛行場へ向かった。翌24日夜、各務原飛行場に到着した牛車から降ろされた第一号機は直ちに組立が始められた。

各務原飛行場に到着した第一号機は、約1週間、竹中技師以下の整備担当者によって入念に整備され、4月1日、第一回目の社内飛行試験が開始された。試験操縦者は三菱重工業所属の新谷春水・志摩勝三であった。午後4時30分、発動機が始動され、志摩勝三が乗り込んだ。まず地上滑走が行われ、結果、三舵の利きは良好、ブレーキの効きが不調であった為、ブレーキの調整を行った後、午後5時30分、地上ジャンプ飛行が開始された。各務原飛行場の滑走路を滑走した第一号機は、浮き上り、約10mの高度で500m程の飛行を行った。「十二試艦上戦闘機」が始めて空中を飛んだ瞬間であった。

4月5日、第二回社内飛行試験では約1分間の飛行を2回行い、翌6日、数百mの高度で32分間の飛行をおこなった。各種の調整を実施した後、14日、これまでの飛行は全て脚(車輪)を出した状態での飛行であったが、初めて脚を引き込める飛行を実施、2時間30分飛行した後に脚を出して着陸することに成功した。17日、それまでの飛行で振動があった為、二翼プロペラを三翼プロペラに変更し、振動が半減した。25日、各種艤装に相当するバラスト(錘)を積んだ2331kgの正規重量での飛行が実施され、最高速度490km/時を記録した。

その後、各種の試験飛行は順調であったが、唯一の懸案事項は、高速時に舵が効きすぎるという事であった。これは、当時、飛行機の操縦系統は、操縦者が操作する操縦桿・ペダルと舵が剛性のあるロッド・ケーブル等で連結されており、舵の動きの大小は操縦者の操作量によって調整されていた。飛行機はその速度が速くなるほど、舵面に働く空気抵抗が大きくなるので、高速時は少ない舵の動きで飛行機の姿勢が変化する。その為、操縦者は操作量を低速時は多く、高速時は少なくする必要があった。

しかし、「十二試艦上戦闘機」の最高速度がこれまでに類を見ない500km/時近くに達した結果、その速度域が広くなり、これまでのように操縦者が飛行機の速度に合わせて操作量を調整していては正確な飛行が困難になってしまったのである。結果、特に高速時に操作量が多すぎてしまい、操縦者にとって舵が効きすぎるという事になってしまったのであった。これは、「十二試艦上戦闘機」が実現した500km/時近い最高速度によってもたらされた、これまでに無い問題点であった。

この問題点に対して、操縦者の操作量は一定のまま、速度域に応じて舵の動きを、低速時は大きく、高速時は小さくするような自動可変操縦系統が必要になった。そこで、堀越技師が発案したのは操縦系統の剛性を意図的に下げる事であった。即ち、操縦桿・ペダルと舵をつなぐケーブルの一部に弾力部分(バネ)を設けたのであった。舵面に働く空気抵抗の小さい低速時はケーブルの弾力部分が延びない為、操縦者の操作量と舵の動きが一致する。舵面に働く空気抵抗が大きい高速時はケーブルの弾力部分が延びる為、操縦者の操作量が低速時と同じでも舵の動きが小さくなる。つまり、操縦者の操作量は一定のまま、速度が高くなってくると自動的に舵の動きが小さくなっていき、結果として、どのような速度域に於いても操縦者は常に一定の操作量で飛行機を操縦することが可能になったのである。

以上のような改良を重ねた第一号機は、7月6日、初の官試乗が行われ、試験操縦者は海軍航空廠飛行実験部の戦闘機担当搭乗員の真木成一大尉・中野忠二朗少佐であった。ここで、前述の剛性低下を施した操縦系統の有効性が確認された。その後、各種調整を実施した後、8月23日、第二回の官試乗が行われ、その結果も好調であった。翌24日、官民合同の会議に於いて、「十二試艦上戦闘機」第一号機は制式に海軍に領収されるされる事が決定した。9月13日、最後の確認飛行を実施、そこで最高速度509km/時(高度3600m)を記録した。翌14日午前9時6分、真木成一大尉の操縦する「十二試艦上戦闘機」第一号機は各務原飛行場を離陸、午前10時、横須賀海軍飛行場に着陸した。

海軍航空本部の計画要求書が三菱重工業に交付されてからほぼ2年、試験飛行回数119回、飛行時間43時間26分、地上運転回数215回、地上運転時間70時間49分であった。いよいよ「十二試艦上戦闘機」は海軍の期待を一身に集めて、本格的な実用試験段階に入ったのであった。

「十二試艦上戦闘機」第二号機の空中分解事故

「十二試艦上戦闘機」第一号機に続いて、10月18日、第二号機が完成し、10月25日、海軍に領収された。第一号機・第二号機までは三菱重工製「瑞星一三型」発動機を装備していたが、発動機を中島飛行機会社製「栄一二型」に換装した第三号機も、12月27日、試験飛行を開始した。発動機換装の効果は著しく、昭和15年1月、「十二試艦上戦闘機」第三号機は最高速度533km/時(高度4500m)を記録した。これは、当時の諸外国の戦闘機の最高速度を大きく引き離すものであった。この好結果に、三菱重工業のみならず海軍も大いに沸き立ち、1月24日午前9時30分、「栄一二型」発動機を装備した「十二試艦上戦闘機」第三号機は海軍に領収された。第四号機以降も続々と海軍に領収され、さまざまな実用試験が行われ、「十二試艦上戦闘機」は制式採用に向けて順調な道のりを歩んでいるように思われた。

昭和15年3月11日、その事故は起きた。この日、海軍航空工廠追浜飛行場では、「十二試艦上戦闘機」の恒速プロペラの変節状況の調査が行われる予定であった。朝、航空工廠実験部の真木成一大尉が第三号機に、奥山益美工手が第二号機に搭乗して離陸、高度1500mから高度500mまでの急降下が開始された。午前時10時30分頃、奥山工手の操縦する第二号機が降下角50度2回目の急降下を行っていた時、突如、異様な音と共に第二号機が空中分解したのである。主翼と胴体が完全に飛散し、発動機は機体から離れて急速に落下していった。奥山工手は意識を失ったまま空中に投げ出されたが、落下傘が開いてゆっくりと降下し始めた。地上で様子を見ていた航空工廠実験部戦闘機主席搭乗員の中野忠二郎少佐以下は安堵したが、奥山工手が高度300m程まで降下してきたとき、かすかにその手が動くのが目撃され、その直後に奥山工手の体は落下傘から離れて落下し始めた。この事故で奥山工手は殉職した。落下傘が外れた原因は未だ不明であるが、後の調査で落下傘自体に異常が無く、空中で奥山工手の手が動いたのを大勢が目撃していることから、空中で意識が戻ったものの、地上にいるような錯覚を起こして、無意識に落下傘を外してしまったのではないかと推測された。

この事件を受け、直ちに原因の調査が開始された。結果、高速域で機体が異常振動を起こすフラッター現象が原因であることが判明した。フラッター現象とは、飛行機は速度が高くなっていくと空気抵抗が大きくなっていく。この空気抵抗が大きくなっていくと、機体の形状と強度の関係上、ある速度以上で機体に異常振動が発生する。この異常振動によって機体に瞬間的に大きな力が掛かり、結果、機体が損傷したり、最悪の場合は破壊されて空中分解してしまう現象である。「十二試艦上戦闘機」の設計に於いてもこのフラッター現象に対する実験が行われ、各種風洞実験や強度試験の結果、1110km/時以下の速度ではフラッター現象は発生しないと結論付けられていた。併しながら、今回の空中分解事故はそれよりも低い速度で発生した為、「十二試艦上戦闘機」のフラッター限界速度を見直す必要が生じた。

また、空中分解した第二号機の残骸を調査した結果、主翼昇降舵に取り付けられていたマスバランスが空中分解前に失われていた事が判明した。その結果、機体の空力特性が変化し、急降下中の速度域でフラッター現象が発生したと考えられた。これに関しては、直ちにマスバランスの取付部強化が行われて、一応の解決を見たものの、「十二試艦上戦闘機」のフラッター限界速度に関しては、それまでの1110km/時以下でもフラッター現象が発生する可能性が残されたため、「十二試艦上戦闘機」に急降下制限速度を設け、フラッター限界速度に関する各種実験をやり直すと共に、主翼等に用いられている超々々ジュラルミンに関しても疲労破壊試験を行って、強度的な限界を再調査することになった。この様な問題は、「十二試艦上戦闘機」がこれまでの飛行機と一線を隔す程の高速での飛行を可能にした事を示していた。

「十二試艦上戦闘機」の制式採用と「零式艦上戦闘機」の初陣

以上の様な問題を抱えていた「十二試艦上戦闘機」であったが、これまでに無い画期的な性能を持つが故に、最前線では、この新しい艦上戦闘機に対する期待は日増しに高まっていた。特に、この時期、支那事変は4年目を迎え、泥沼化していた。

当時、日本海軍航空隊は揚子江岸の漢口に飛行場を確保し、陸上攻撃機(「九六式陸上攻撃機」)を展開、連日のように中華民国政府首都のある重慶を空襲していた。併しながら、漢口から重慶までの距離は往復810浬(1500km)あり、主力戦闘機である「九六式艦上戦闘機」の航続距離は650浬(1200km)、陸上攻撃機について行く事が出来なかった。重慶への空襲は戦闘の援護無しで行われ、重慶上空では、迎撃の中国空軍戦闘機(ソ連製「I-15」「I-16」)による日本海軍の陸上攻撃機の被害が激増していた。

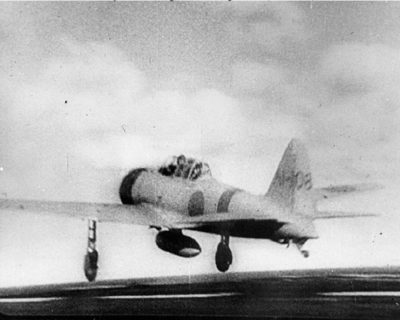

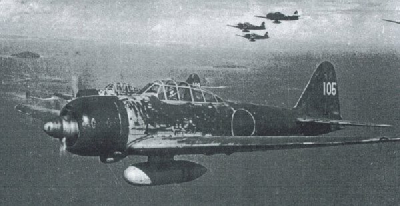

この状況を鑑みた海軍は「十二試艦上戦闘機」の実戦投入を決定した。これは実用実験中の飛行機としては異例の事であり、海軍の「十二試艦上戦闘機」に対する機体が並々ならぬものである事を現していた。昭和15年6月、大村海軍航空隊戦闘機分隊長横山保大尉と横須賀海軍航空隊戦闘機分隊長進藤三郎大尉に対し、それぞれ「十二試艦上戦闘機」1個分隊を率いて漢口に進出するよう命令が下った。横山大尉・進藤大尉らは熟練搭乗員を選んで分隊を編成し、横須賀海軍航空隊において慣熟訓練を開始した。7月、横山大尉率いる6機が、更に進藤大尉率いる9機が漢口に進出、15機の「十二試艦上戦闘機」が漢口に終結した。直ちに漢口においても慣熟訓練と各種の飛行試験が実施された。漢口には海軍航空技術廠から多数の技師が派遣され、現地での飛行試験を支援した。7月24日、「十二試艦上戦闘機」は多くの問題点を克服し、制式機としての採用が決定した。この年(昭和15年)は紀元2600年にあたり、末尾の数字を取って「零式一号艦上戦闘機一型(一一型)」と命名された。ここに、後世まで語り継がれる「零式艦上戦闘機(零戦)」が誕生したのである。

8月19日、遂に本機に対して出撃命令が下った。横山大尉率いる本機12機が陸上攻撃機54機を護衛して漢口を出撃、重慶へ向かった。当時、重慶の中国軍飛行場には中国空軍戦闘機約30機が展開しているという情報が得られていた。併しながら、この日、中国空軍戦闘機は全く見られず、中国軍飛行場にも機影は見当たらなかった。護衛の本機12機と陸上攻撃機54機は空襲を実施後に漢口に全機帰還した。翌20日、進藤大尉率いる本機12機が再び重慶への爆撃に参加したが、中国空軍戦闘機は見当たらなかった。9月に入ってからも、本機による陸上攻撃機の護衛が続けられたが、中国空軍戦闘機の迎撃はぴたりと止み、その機影すら見つけられない日が続いた。

結果、陸上攻撃機の損害は皆無であり、往復810浬(1500km)を単座戦闘機が飛行するという事は世界航空史上の試みであった。

中国空軍戦闘機は、日本海軍の新手の戦闘機出現を察知して巧みにその姿をくらましている様子であった。更に、重慶からもたらされた情報では、日本海軍の空襲が終わると、空中退避していた中国空軍戦闘機が重慶上空を誇示飛行し、「中国空軍機は、日本航空隊に大損害を与え、追い払った」と虚偽の宣伝をしている事が分かった。

本機は制式採用されたとは言え、敵機との空中戦に於ける性能の優劣は未知数であった。戦闘機の使命は敵戦闘機との空中戦をに勝ち、制空権を確保することにある。飛行実験・試験飛行の成績がどんなに良くとも、実際の敵機との空中戦に勝利を収めない限り、真に有効な戦闘機としては認められないのであった。

これに対し、進藤大尉・横山大尉は一計を案じた。それは、陸上攻撃機と共に重慶に進撃し、空襲が終わった後、一旦漢口へ向かう。頃合を見計らって本機のみが重慶に引き返し、重慶上空に戻ってきた中国空軍戦闘機を捕捉・撃墜しようという計画であった。

いよいよ9月13日、進藤大尉率いる本機13機が漢口を出撃、陸上攻撃機を護衛して重慶に向かった。編隊には陸上偵察機も加わり、中国空軍戦闘機の発見を支援する事になっていた。案の定、中国空軍戦闘機は姿を現さ無かった。空襲終了後、午後2時10分、進藤大尉率いる13機の本機は陸上攻撃機に従って重慶上空を離れた。編隊が漢口に向かって飛行すること約10分、午後2時20分、進藤大尉は反転の合図を送り、本機13機は陸上攻撃機を離れて一斉に機首を重慶に向けた。高度3000m・速度300km/時・重慶から50kmの地点であった。重慶に向けて飛行すること約10分、午後2時30分、進藤大尉らは重慶上空にきらめく幾つもの点を発見した。中国空軍戦闘機であった。情報の通り、日本海軍の空襲後に重慶上空に戻って誇示飛行をしていたのである。その数27機。2倍の兵力であったが、進藤大尉は直ちに空中戦を決意、本機の高速性能を利して、たちまち敵機の上空1000mの高度に占位、次第に増速し、接近し始めた。やがて敵機も本機の接近に気がつき、散開しはじめた。たちまち随所で激しい空中戦が開始され、被弾した飛行機は黒煙を噴いて次々と墜落していった。

進藤大尉は、中国空軍戦闘機に一撃を加えた後、高度をとって上空から空中戦の様子を見守っていた。空中戦の指揮を執り、友軍機の支援をする為であった。上空から見守る進藤大尉には火を噴いて落ちていく飛行機は全て中国空軍戦闘機であることがはっきりと分かった。本機はその高速性能と運動性を生かして次々と、敵機を捕捉・撃墜していた。また、本機に装備された20mm機銃の威力は凄まじく、命中した途端に敵機の主翼は飛び散った。運動性の優劣は明らかであり、本機は中国空軍戦闘機を軽々と翻弄し、随所において優位に空中戦を展開していた。午後2時40分、約10分間の空中戦の結果、重慶上空を飛行していたのは13機の本機だけであった。27機の中国空軍戦闘機を相手に、1機の損失も無かったのである。戦果は敵機27機撃墜破であった。正に完全勝利といってよいだろう。(戦後の調査により、中国空軍機13機撃墜・11機撃破であることが判明した。)

8月19日の重慶空襲から12月末までの間に、本機は中国大陸に於ける攻撃参加回数22回・敵機撃墜59機(内不確実1機)・敵機撃破101機という戦果を挙げ、空中戦に於ける本機の損失は1機も無かった。本機の性能は世界水準を大きく引き離すものであり、名実共に日本海軍の主力艦上戦闘機としての信頼を得ていった。昭和15年末までに、本機は三菱重工名古屋航空機製作所で120機が生産された。

「零式艦上戦闘機」の空中分解事故と実戦配備

中国大陸に於ける華々しい戦果を受け次々と生産され実戦配備される本機にも、その性能を向上させるべく更なる改良が実施されていった。航空母艦内での取り扱いを考慮して本機の主翼両端を50cmずつ折りたためるようにし、「零式一号艦上戦闘機二型(二一型)」として量産が開始された、また、高速時に補助翼操舵を軽くする目的で、第61号機から補助翼後縁タブバランスが取り付けられた。

昭和16年3月末までに182機が三菱重工名古屋航空機製作所で生産され、中島飛行機会社での生産準備も進められていった。また、この時期、日米関係は悪化の一途をたどり、日本海軍でも有事に備えた激しい訓練が連日行われていた。

そんな最中、本機の訓練中に事故が発生した。昭和16年4月16日、、航空母艦「加賀」戦闘機分隊長二階堂易中尉が第140号機に搭乗し訓練を行っていた。午後3時30分頃、急降下中に二階堂中尉は主翼に皺が寄るのを目撃、その直後、第140号機の補助翼・上面外板の一部・ピトー管が飛散したのである。二階堂中尉は直ちに付近の木更津飛行場に不時着した。

この事故は、直ちに海軍航空本部・海軍航空技術廠(空技廠)に伝えられ、翌4月17日、横須賀海軍航空隊戦闘機分隊長兼教官の下川万兵衛大尉が事故の原因究明に乗り出した。下川大尉は「十二試艦上戦闘機」の設計段階から関わっていた海軍搭乗員の1人だった。横須賀海軍航空隊にはタブバランス未装備の第50号機(一一型)とタブバランス装備の第135号機(二一型)があった。午前中、下川大尉はまず第50号機(タブバランス未装備)に搭乗して急降下を実施、速度590km/時で引き起こしを行い、主翼に異常が無いことを確認した。引き続き、第135号機(タブバランス装着)に搭乗した下川大尉は急降下を開始した。1回目の急降下は問題なく終了したが、2回目の急降下に移った直後に事故は発生した。高度4000mから55度~60度で急降下し、高度1500m付近で引き起こしを開始したところ、左主翼から何かが飛散、更に平尾翼も失われていた。第135号機はそのまま夏島沖300mの海中に墜落、この事故で下川大尉は殉職した。

この事故を受けて、空技廠では直ちに原因の究明が開始された。特にフラッター現象が疑われたが、「十二試艦上戦闘機」第2号機の事故後に実施された本機の振動試験では、925km/時(500ノット/時)以下ではフラッター現象は発生しないと考えられていた。そこで、機体の強度、補助翼とタブバランスの関係、工作上の問題などが調査されたが、何れも事故の原因に結びつくものは無かった。

空技廠の松平技師(振動担当)は、主翼にねじれる様な皺が発生していた事から改めてフラッター現象の可能性を疑った。平松技師は、これまで実施されていた模型による風洞実験は、形状や重量分布に関しては実機を模していたが、剛性に関しては完全に実機を模していない点に注目した。剛性に関して実機と異なる模型を用いた風洞実験では、主翼に捩れ等による変形が発生した場合を正確に再現できていないのではないかと考えた。機体の各部の剛性分布を実機と同じに再現した模型(動力学的相似模型)を製作する事は、当時はまだ技術的に困難であった。

そこで、平松技師は部下の田丸喜一技手と共に本機の主翼の動力学的相似模型の制作に取掛かった。東京帝国大学航空研究所の岩本周平教授の指導も受け、6月下旬、日本初の動力学的相似模型(本機の片主翼)が完成した。早速、平松技師と田丸技手は風洞実験を行った。実機に換算して555km/時(300ノット/時)に達したとき、模型にうねる様なねじれが起こり、同時に補助翼からフラッターが発生した。これは、第140号機(二階堂大尉操縦)の事故の状況と全く一致していた。第135号機(下川大尉操縦)の事故も、この「主翼ねじれ・補助翼フラッター」という複雑な複合フラッター現象だったのである。

当初疑われた補助翼のタブバランスに関しては、フラッター限界速度とは関係がない事が判明したが、タブバランス装備の機体は高速時にも補助翼操作が容易な為に、高速時(主翼剛性の低下している時)に補助翼操作をしてしまう事が分かり、後に補助翼のタブバランスは廃止された。

この実験の結果は、本機のフラッター限界速度がそれまでの925km/時(500ノット/時)より遥かに低い555km/時(300ノット/時)であった事を示していた。直ちに本機の主翼に対して、外板の厚みを増す・鋲の数を増すなどの対策が行われ、ねじれによる変形への対策が実施された。これにより本機のフラッター限界速度は向上した。

この事は、本機が要求性能を満たす為に強度の限界に近い所で設計されていた事と、当時の技術では剛性分布を考慮した風洞実験が技術的に確立されていなかった事による、設計上の盲点であった。本機はこの盲点を克服する為に、尊い人命の犠牲を必要としたが、この犠牲によって、本機はより完全な機体として完成され、また、その後の日本の航空機開発に大きく貢献する、動力学的相似模型による風洞実験という技術的進歩をもたらしたのであった。

動力学的相似模型による風洞実験が確立された事により、フラッター現象への知識が飛躍的に高まり、既にあった機種に関してもフラッター限界速度の見直しが行われ、本機以外の機種の開発にも大いに貢献した。

本機は、基礎工業力に於いて未発展であった日本が欧米列強の航空機に打ち勝つべく、究極の性能を発揮する事が全てに於いて優先されていた。従って、本機はあらゆる無駄を省き、必要とされる強度の限界に於いて設計されていた。その為、安全率に余裕を持たせる事が出来ず、当時の技術的未解決分野も相まって、この様な悲劇も起こった。しかし、この事を、後世の人間がしたり顔に批判する事は適当ではない。本機が時代の要求から生まれ、当時は技術的に未解決な分野も多々あったという時代背景を抜きにしては全てを語る事は出来ないのである。

大東亜戦争開戦と「零式艦上戦闘機」の栄光

昭和16年12月8日、日本海軍による「ハワイ空襲」と日本陸軍による「マレー半島上陸」によって、大東亜戦争の火蓋は切って落とされた。大東亜戦争緒戦に於ける本機の活躍は目覚しいものがあった。

12月8日、「ハワイ空襲」に於いて、日本海軍機動部隊の6隻の航空母艦から発進した、第一波・第二派合計 機の戦闘機・爆撃機・攻撃機がハワイ諸島オアフ島真珠湾の米海軍太平洋艦隊根拠地を目指した。6隻の航空母艦には計 機の本機が搭載され、第一波43機・第二派35機の本機が爆撃機・攻撃機の護衛にあたった。

空襲は完全な奇襲となり、真珠湾上空に迎撃してくる米軍戦闘機(「カーチス P-40 ウォーホーク」)は僅か4機であったが、これは本機と米軍戦闘機との初の対決であった。しかし、これら米軍戦闘機は忽ちのうちに本機によって撃墜された。米軍戦闘機の姿が無くなると、本機は地上への機銃掃射を行い、地上で多くの米軍機を撃破した。真珠湾上空は約6時間に渡って本機に制空され、日本軍機は縦横に飛び回り、真珠湾に停泊する米海軍艦艇の多くを撃沈破し、多数の米軍機を地上で撃破した。本機の活躍は「ハワイ空襲」の大成功の大きく貢献した。

12月8日に実施された「マレー半島上陸」は「南方作戦」の第一段階であり、主として日本陸軍の戦闘機がその護衛にあたったが、「マレー半島上陸」と平行して本機によって行われた重要な作戦があった。当時、フィリピン諸島には米陸軍が展開し、大型爆撃機(「B-17」)を含む多数の航空機を展開していた。日本海軍による「ハワイ空襲」(12月8日)の報がフィリピン諸島の米陸軍にもたらされれば、彼らはすぐさま臨戦態勢に入るであろうし、展開されている米陸軍航空隊はマレー半島を目指す日本軍部隊をはじめ、今後「南方作戦」を実施していく上で日本軍にとっては大きな脅威であった。そこで、日本軍としては開戦と同時にフィリピン諸島の米陸軍航空隊を無力化する必要があった。

この時、台湾南部には日本海軍航空隊(台南航空隊)が展開していたが、ここからフィリピン諸島までは 浬( km)あり、当時としてはこの距離を爆撃機に随伴して護衛できる戦闘機など存在しないと考えられていた。併しながら、12月8日午後、台湾南部の「高雄基地」を飛び立った、本機と爆撃機(「一式陸上攻撃機」)の戦爆連合編隊は長躯 浬( km)を飛行してフィリピン諸島ルソン島北部のクラークフィールドに到達、この付近の米陸軍飛行場を空襲した。米陸軍機は地上で多くが破壊されたものの、一部は迎撃に飛び立ち、本機との間で空中戦が展開された。これは、本機と米陸軍戦闘機(「ベル P-39 エアコブラ」「カーチス P-40 ウォーホーク」)との初の本格的な空中戦であった。いよいよ本機の実力が欧米の第一線戦闘機と比較される時がきたのであった。

この空中戦に於いて、本機は米陸軍戦闘機(「P-39」「P-40」等)に対して圧倒的な優位を示し、空中戦において次々と敵機を撃墜、更に、本機は殆ど損害を受けなかった。この圧倒的な戦果は、当時の熟練した戦闘機搭乗員の操縦技術と、本機の圧倒的な高性能とよって実現された。

また、台湾南部からフィリピン諸島ルソン島までの 浬( km)を単座戦闘機が飛行するということは、当時の航空機の常識を越える事であり、これは本機の持つ航続距離の長さによって達成された。フィリピン諸島の米陸軍は、本機がフィリピン諸島沖合いの空母を発艦してきたと思い込んでいた為、翌9日、10日に行われた日本海軍のフィリピン諸島への空襲に対しても、米陸軍は殆ど有効な手立てを打てず、開戦3日目にはフィリピン諸島の米陸軍航空隊は殆ど壊滅し、付近一帯の制空権は日本軍が握った。これは「南方作戦」を進める上での重要な条件であった。

「南方作戦」は緒戦の「マレー半島上陸」(12月8日)に引き続き、「フィリピン諸島ルソン島上陸」(12月22日・24日)と進み、昭和17年に入ると「セレベス島メナド攻略」(1月11日~13日)・「セレベス島ケンダリー攻略」(1月24日)・「アンボン島攻略」(1月31日~2月3日)・「スマトラ島パレンバン攻略」(2月14日)・「バリ島攻略」(2月19日)・「チモール島攻略」(2月20日~23日)と、日本軍の進撃が続いた。「南方作戦」の主目的は天然資源の豊富な蘭印(オランダ領インドネシア)の攻略にあり、日本軍は蘭印の中心地ジャワ島の攻略に向けて、これら外郭要地を次々と攻略していった。

これら外郭要地の攻略が進むに従い、占領した連合軍飛行場には次々と日本軍の航空隊が進出した。特にアンボン島・チモール島クーパン・セレベス島ケンダリー・バリ島には、開戦初頭に本機をもってフィリピン諸島を空襲した日本海軍台南航空隊が次々と進出した。これら占領した飛行場への飛び石伝いの進出を可能にしたのも、本機の航続力の長さを十二分に発揮した結果であった。本機は、進出した各地で連合軍機(米軍機・英軍機・オランダ軍機・豪州軍機)と空中戦を展開、それら連合軍機にことごとく勝利し、日本軍は蘭印周辺の制空権を獲得していった。

大東亜戦争開戦前、本機に関する情報は在華米軍航空隊(「フライングタイガース」、指揮官:クレア・リー・シェンノート)によって報告されていたが、当時の欧米列強に於いて日本は航空技術に関しては後進国と見なされており、従来の戦闘機を圧倒する性能を持つ本機を日本が開発できるなどという事はにわかに信じがたい事であった。それ故、南方諸地域の欧米植民地に展開していた連合軍の間にも日本軍機に対する警戒心は全く無く、彼らの間では「日本軍の航空機などは欧米列強の航空機を模倣したものであり、それすら原型を下回った性能しかない。」「日本軍搭乗員の操縦技量は甚だ低く、彼らが操縦する航空機など恐れるに足らない。」と信じられていた。

本機は大東亜戦争開戦と共に前線に出動し、各地で連合軍機と空中戦を展開、勝利を収め続けた。圧倒的な性能を持つ本機の登場は連合軍搭乗員にとって驚愕すべきものであり、開戦前に抱いていた日本軍機に対する彼らの自信を揺らがすのに十分であった。それでも、初めは彼らも本機に果敢に立ち向かい、その自信を取り戻そうとした。しかし、熟練した日本軍搭乗員の操縦する本機の空中戦に於ける強さは神業といえるものであり、連合軍機は本機に翻弄され、捕捉され、そして次々と撃墜されていった。連合軍搭乗員の自信は完全に打ち砕かれ、やがて彼らは本機の姿を見ると空中戦を避け、逃げるようにさえなっていった。

本機の存在は、連合軍搭乗員にとって恐怖の対象となり、やがて「ゼロファイター」の名前は神秘的なものとして捉えられるようになった。

米軍の手に落ちた「零式艦上戦闘機」

「ハワイ空襲」が成功裏に終わり、「南方作戦」によって南方資源地帯を確保した日本軍は、東に南にさらに戦線を拡大した。本機は日本海軍の主力艦上戦闘機として、これら太平洋上の日本軍の進撃の先陣を勤め続けた。そして、本機はこのときも又、向かうところ敵無しであり、連合軍機(米軍機・豪州軍機)を次々と血祭り上げ、日本軍の進撃は順調に続くかの様に思われた。

昭和17年6月5日~6日、米国領ミッドウェー諸島近海に於いて、日米海軍機動部隊による「ミッドウェー海戦」が行われた。本機は航空母艦4隻に搭載された 機が参加し、ミッドウェー島上空で米軍戦闘機(「ブリュースター F2A バッファロー」「グラマン F4F ワイルドキャット」等)と空中戦を行い、日本海軍機動部隊上空に殺到した米軍攻撃機・米軍爆撃機(「TBD デバステイター」「SBC ドーントレス」等)を迎撃した。ここでも本機の活躍は目覚しく、これら米軍機を次々と撃墜した。

しかし、「ミッドウェー海戦」は日本海軍が航空母艦4隻を失って敗退、搭載されていた本機 機は失われた。幸いにも、搭乗員の多くは味方艦船に救出され、雪辱を誓ってますます闘志を燃やした。日本海軍の熟練搭乗員の技量と本機の高性能はいささかも衰えることは無く、「ミッドウェー海戦」の失敗を挽回すべく、前線将兵はいよいよ士気盛んであった。併しながら、航空母艦4隻を失い、積極的攻勢の維持が難しくなった日本軍の前途には不吉な影が漂い始めていた。

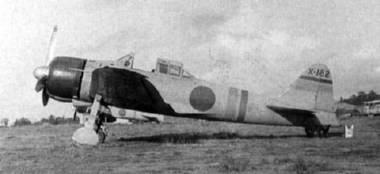

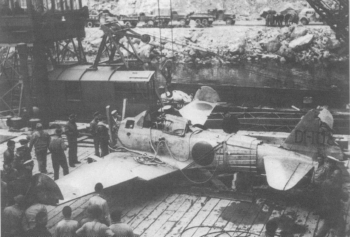

更に、「ミッドウェー海戦」と平行して行われた「アリューシャン列島攻略」に於いて、本機の運命を左右する重大な事件が起きていた。「ミッドウェー島攻略」の支作戦としてアリューシャン列島に進出した日本軍艦隊は、6月4日、アリューシャン列島ウラナスカ島ダッチハーバーを空襲した。その折1機の本機(古賀忠義一飛曹搭乗機、二一型、製造番号4593)が潤滑油系統に被弾し、予め定められていた不時着地(アリューシャン列島アクタン島)に向かった。

古賀機は僚機の見守る中、無難に不時着するかに見えたが、不時着地点は湿地帯であり、接地と同時に機体がひっくり返ってしまった。この時の衝撃で古賀一飛曹は死亡し、霧の為、機体の不時着地点も不明になってしまった。日本海軍はアクタン島に潜水艦乗員を派遣するなどして、古賀機と古賀一飛曹の収容に努めたが、遂に機体を発見することは出来かなった。

やがて、この古賀機を米軍が発見することになった。7月10日、たまたまアクタン島上空を通過した米軍哨戒機が、湿地帯でひっくり返っている古賀機を発見、11日、米軍がアクタン島に上陸すると、それが殆ど無傷のままの本機であることを知った。遂に、それまで秘密に包まれていた本機がほぼ完全な形で米軍に鹵獲される事になったのである。米軍は直ちに古賀機を回収、厳重に梱包すると米国本土に輸送した。これこそ、彼らがそれまで知りたがっていた本機の高性能を解明するまたとない機会であった。

米国サンディエゴのノースアイランド米海軍基地に輸送された本機は、直ちに米軍にの手によって慎重な修復が開始された。本機の修復と平行して調査が行われ、米軍は本機が恐るべき高性能の戦闘機であることを知った。徹底的に軽量化された機体は高い運動性を誇り、洗練された形状と空気抵抗の排除によって高速飛行を可能とし、主翼に装備された20mm機銃は敵機に一撃で致命傷を与える事が出来た。

しかし、同時にまた本機の弱点も見出された。まず、本機には防御が殆ど考慮されていないことであった。燃料タンクや操縦席への厳重な防弾は施されておらず、本機が被弾に対して脆弱であることが判明した。更に重要な事は、本機が機体の軽量化を追及した結果、その強度に限界があり、急降下時の限界速度が低い事と高速時の舵の効きの悪い事も判明した。これら本機の構造上の弱点は、これまで本機に苦渋を舐めさせられていた米軍機を始めとする連合軍機にとって、本機への対策を立て、今後、本機を上回る戦闘機を開発する上での重要な資料となった。

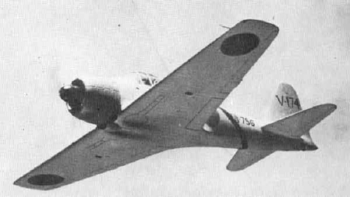

9月20日、修復の完了した本機は、米軍機の色に塗装され、主翼と胴体には米軍の星のマークが描かれていた。

そして、徹底した試験飛行が開始された。この試験飛行では、米海軍のエディ・サンダース少佐が主として本機を操縦した。

単機の試験飛行や、米軍機との模擬空中戦が実施され、米軍は本機の性能を余すところ無く知ることが出来た。

結果、本機がいかなる米軍機と比べても圧倒的な運動性能を誇り、本機と空中戦を行った場合、格闘戦になればいかなる米軍機も本機に太刀打ち出来ないことが判明した。実際、これまで本機と空中戦を戦った米軍機は、本機に格闘戦を挑み、その結果撃墜されていたのである。この事実を受けた米軍では、本機と空中戦を行う場合、決して格闘戦を挑んではならないと結論付けた。

これは本機の運動性能がいかに卓越したものであったかを裏付ける事に他ならならなかった。

そして、本機との格闘戦を回避した米軍が採用した対策は、2機の戦闘機が共同して1機の本機に立ち向う戦法であった。即ち、2機1組となって高速で本機に接近、一撃を加え、撃ち損じた場合は、そのまま高速で離脱、決して本機と格闘戦は行わない。もし本機の追跡を受けた場合は2機が反対方向に離脱し、追われた1機を別な1機が援護し、本機を攪乱する。本機の追跡を振り切った後は再び高速で接近して一撃を加えるという戦法である。

これは、運動性能には劣るが、発動機の出力が大きく、高速性能に優れた米軍機の特性を生かした戦法であった。また、感度の良好な機上無線機の使用も2機1組の編隊行動を容易にした。

更に、本機の追跡を受けた場合は、とにかく急降下によって離脱する事が図られた。これは、本機の構造上の弱点である急降下時の限界速度の低さと高速時の舵の効きの悪さを逆手に取ったものであった。この点、米軍機の特徴は機体が頑丈であり、急降下時の制限速度は本機よりも大きく、本機の追跡を振り切るのに有効な手段であると考えられた。

この2機1組による戦法は、発案者であるジョン・S・サッチ少佐(当時)にちなんで「サッチ・ウィーブ」と名付けられた。

「サッチ・ウィーブ」は本機が鹵獲される以前、在華米軍航空隊(「フライングタイガース」、指揮官:指揮官クレア・リー・シェンノート)からもたらされた本機に関する情報を基に考案されていたが、鹵獲した本機の調査によってその有効性が実際に証明されたのであった。

直ちに、米軍搭乗員に訓練が開始された。彼らは、新戦法「サッチ・ウィーブ」で本機に対する雪辱を晴らすべく訓練に励んだ。

また、米軍は、本機を上回る性能をもった戦闘機の開発を急いだ、既に開発が開始されていた米海軍艦上戦闘機「F6Fヘルキャット」には、本機の調査から得られた結果が反映された。

こうして、本機の神秘のベールは剥がされ、連合軍機と連合軍搭乗員は本機に対する逆襲の機会を伺っていた。また、この時期、いよいよ連合軍は日本軍に対する反撃を開始しようとしていた。

陰りを見せ始めた「零式艦上戦闘機」

「ミッドウェー海戦」(昭和17年6月5日~6日)に敗れた日本海軍は、それでも尚、米壕遮断を実施すべくソロモン諸島ガダルカナル島に駒を進めた。ここに飛行場を建設し、米国本土と豪州との連絡を絶ち、戦争を有利に進めようと考えたのであった。しかし、そこは日本軍の構成限界点を遥かに超えた場所にあり、日本軍の先陣を勤めてきた本機にとってもそこは遥かに遠い場所であった。

果たして、昭和17年8月7日、日本海軍が飛行場を完成させつつあったガダルカナル島に米軍が大挙来襲してきた。米海兵隊がガダカナル島に上陸し、忽ち飛行場を占領した。ここに、大東亜戦争の事実上の分岐点となった、日米双方によるガダルカナル島の攻防戦(昭和17年8月7日~昭和18年2月8日)が開始された。

日本軍は直ちに反撃を開始し、ガダルカナル島に陸軍部隊が上陸、海からも空からも攻撃が行われた。ここでもその先陣を勤めたのは本機であった。併しながら、当時、この方面の日本軍拠点であったニューブリテン島ラバウルからガダルカナル島までは約600浬(1100km)、これは本機の航続距離をもってしてもあまりに遠すぎた。

連日、本機はラバウルからガダルカナル島を空襲する爆撃機(「一式陸上攻撃機」)の護衛として進撃したが、片道4時間の飛行を続けた後の空中戦は搭乗員に多大な負担をもたらした。ガダルカナル島上空での在空可能時間はせいぜい15分、帰途はまた4時間の飛行を行わねばならなかった。

これに対して、迎え撃つ米軍機は圧倒的に有利な状況であった。日本軍機の接近は各地の監視所から予め伝えられ、米軍機は十分な余裕を持って上空で待機、本機と爆撃機(「一式陸上攻撃機」)を迎撃した。

この様な不利な条件の下ではあったが、ガダルカナル島上空で繰り広げられた空中戦では本機は多数の米軍機を撃墜し、その強さを示した。日本軍搭乗員の操縦技術は賭け値無しに米軍搭乗員のそれを上回っており、零戦もその運動性能を生かして十二分に戦った。

しかし、長引くガダルカナル島の攻防戦に、本機の損害は少しずつ増えていった。

当初は格闘戦では敵無しであった本機も、米軍戦闘機が格闘戦を避け、「サッチ・ウィーブ」戦法や、高速性能を生かした一撃離脱戦法を実施するようになり、本機の得意とする格闘戦は次第に封じられていった。

また、次第に差が広がりつつあった日米の補給能力の差が本機を苦しい立場に追込んでいった。航空機による戦いは、互いの国の総合力を要求していた。

優秀な日本軍搭乗員も卓越した性能を持つ本機も、常にその絶対数が不足していた。これに対して、米軍は搭乗員も飛行機も次々と前線に送られて来た。常に、圧倒的多数の米軍機と対峙しなければならない日本軍搭乗員は連日の出撃をせねばならなかった。更に、前線の日本軍飛行場は設備・衛生状態といった環境も悪く、南方特有の風土病は日本軍搭乗員の体を蝕んだ。どれだけ優秀な戦闘機を用いていても、それを操縦するのは人間である。

連日の出撃と環境の悪さに、日本軍搭乗員の心身は疲労した。卓越した技量を持つ彼らも人間であり、疲労から来る集中力の低下は一瞬の判断を要求され空中戦に於いては致命的であった。不意を突かれた彼らは1人また1人と撃墜され、日を追うごとにまるで櫛の歯が抜けるかのごとく未帰還搭乗員が増えていった。そして、そのような優秀な日本軍搭乗員を養成することは容易ではなかった。

本機自体の補給もままならなかった。開戦7ヵ月後の昭和17年7月には日米の生産力には戦慄するような差が生じていた。

やがて、本機の前に新型の米軍戦闘機が出現し始めた。

昭和17年中頃からソロモン諸島上空に現したのが、双発双胴の大型戦闘機である米陸軍の「ロッキード P-38 ライトニング」であった。当初は、運動性能に優れた本機が格闘戦によって優位を保っていたが、やがて「ロッキード P-38 ライトニング」は最高速度675km/時という高速性能を生かした一撃離脱戦法に徹するようになった。 昭和18年2月からソロモン諸島上空に現した米海軍・米海兵隊の「チャンスヴォート F4U コルセア」も、その高速性能や高高度性能を生かして本機に襲い掛かり、不利になると急降下で離脱するか、本機の不得意な高高度に退避するといった戦法を行っていた。

また、これら新型の米軍戦闘機は本機を上回るほどの重武装を施していた、特に昭和18年中頃から登場した「リパブリックP47サンダーボルト」は、実に12.7mm機銃8挺(各425発)という恐るべき重武装を誇り、急降下によって885km/時を軽く越える事が出来た。

本機は、上空から凄まじい速度で襲い掛かり、雨の様に弾丸を浴びせかけてくるこれら米軍戦闘機の攻撃にさらされる様になった。これは本機の防御力の弱さを露呈する事になった。雨のように降りそぐ弾丸が僅かでも本機に命中すれば、防弾が施されていない燃料タンクは忽ち火を噴き、身を守るものが殆ど無い操縦席内の搭乗員は機上で戦死した。

また、本機の得意な格闘戦を挑もうとしても、これら米軍戦闘機は高速で離脱し、距離をとって再び襲い掛かってきた。

「零式艦上戦闘機」の各型式

「十二試艦上戦闘機」(第1号機・第2号機)

機体略号:A6M1

全幅:12.0m 全長:8.79m 全高:3.49m

翼面積:22.44m2

自重:1652kg 正規全備重量:2343kg

発動機:瑞星一三型(離昇780馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径2.90m

最高速度:490km/時(高度3800m)

上昇力:5000mまで6分15秒

武装:九九式二十粍一号固定機銃二型(99式20mm1号固定機銃2型)2挺(翼内・携行弾数各60発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

「十二試艦上戦闘機」(第3号機以降)・「零式艦上戦闘機一一型」

機体略号:A6M2a

全幅:12.0m 全長:9.05m 全高:3.53m

翼面積:22.44m2

自重:1671kg 正規全備重量:2326kg

発動機:栄一二型(離昇940馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径2.90m

最高速度:517.6km/時(高度4300m)

上昇力:6000mまで7分27秒 実用上昇限度:10080m

航続距離:2222km(正規) 3502km(増槽あり)

武装:九九式二十粍一号固定機銃二型(99式20mm1号固定機銃2型)2挺(翼内・携行弾数各60発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

「零式艦上戦闘機二一型」

「二一型」は、「一一型」を基に、航空母艦での運用に必要な装備を追加した型式であった。航空母艦のエレベーター内での取り扱いを容易にする為に両翼端を50cm折り畳む機構を追加し、着艦用フックや無線帰投方位測定器が装備された。

当初は「零式一号艦上戦闘機二型」と呼称され、「零式艦上戦闘機」として初めて本格量産された型式はこの「二一型」であった。三菱重工では昭和17年4月に「三二型」へ移行するまで740機が、中島飛行機では昭和19年春まで2821機が生産された。

機体略号:A6M2b

全幅:12.0m 全長:9.05m 全高:3.53m

翼面積:22.44m2

自重:1754kg 正規全備重量:2421kg

発動機:栄一二型(離昇940馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径2.90m

最高速度:533.4km/時(高度4550m) 降下制限速度:629.7km/時

上昇力:6000mまで7分27秒 実用上昇限度:10030m

航続距離:全速30分+1433km(正規) 全速30分+2530km(増槽あり)

武装:九九式二十粍一号固定機銃二型(99式20mm1号固定機銃2型)2挺(翼内・携行弾数各60発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

生産機数:3561機(三菱重工:740機・中島飛行機2821機)

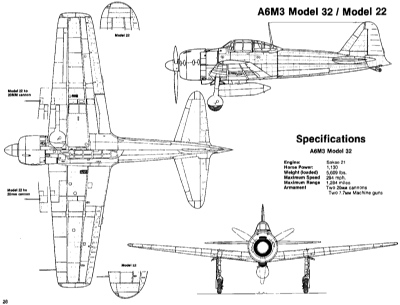

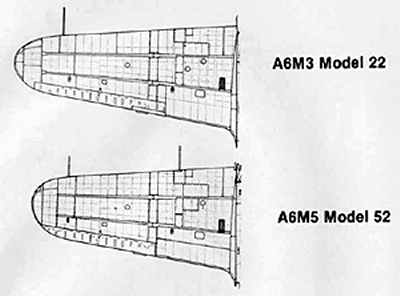

「零式艦上戦闘機三二型」

「三二型」は、「二一型」の改良型として開発された型式である。発動機を「栄二一型」に換装し、両主翼端を50cm切詰めた。

「栄二一型」は2速加給機(スーパーチャージャー)を備え、それまでの「栄一二型」の940馬力に対して、1130馬力と出力向上を果たし、加給機が2速変速になった事で高高度性能も向上した。

また、両主翼端を50cmづつ切詰める、両翼端の折り畳み機構を廃止する事によって翼面荷重・空気抵抗が減少し、最高速度・上昇力も向上した。切詰めた主翼端は角型に整形されいた為、他の型との外形上の大きな相違点となった。当初は米軍も「三二型」を「零戦(Zeke)」とは異なる新型戦闘機と誤認しており、別なコードネーム(Hamp)を与えていた。

更に、20mm機銃(の給弾方式がそれまでの箱型弾倉(ドラム)からベルト給弾になった事で、携行弾数が60発から100発に増加した。

機体略号:A6M3

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.54m2

自重:1807kg 正規全備重量:2535kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:544.5km/時(高度6000m) 降下制限速度:666.7km/時

上昇力:6000mまで7分5秒 実用上昇限度:11050m

航続距離:全速30分+1052km(正規) 全速30分+2134km(増槽あり)

武装:九九式二十粍一号固定機銃四型(99式20mm1号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各100発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

生産機数:343機(昭和17年4月~末・三菱重工)

「零式艦上戦闘機二二型」

昭和17年(1942年)8月から開始されたソロモン諸島ガダルカナル島を巡る戦闘に於いて、「二一型」に比べて「三二型」航続力が低下した事が問題となった。この対策として急遽開発されたのが「二二型」であった。

主翼の翼幅とを両翼端の折り畳み機構を「二一型」と同じに戻し、主翼内燃料タンク容量も増やされていたが、発動機や胴体部分は「三二型」と同じであった。

昭和17年(1942年)末から三菱重工に於いて生産が開始され、それ以降の戦闘に投入されたが、この時、既に日本軍はソロモン諸島ガダルカナル島からの撤退を決定しており、また、ソロモン諸島ブーゲンビル島などに新たな日本軍飛行場が設営されていた為、「三二型」の航続力を回復するという意義は薄れていた。

「二二型」と「二二甲型」(武装強化型)の生産機数は560機だった。

機体略号:A6M3

全幅:12.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:22.44m2

自重:1863kg 正規全備重量:2679kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:540.8km/時(高度6000m) 降下制限速度:629.7km/時

上昇力:6000mまで7分19秒

航続距離:全速30分+1482km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍一号固定機銃四型(99式20mm1号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各100発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

生産機数(「二二型」「二二甲型」):560機(昭和17年末~昭和18年春・三菱重工)

「零式艦上戦闘機二二甲型」

「二二甲型」は、「二二型」の20mm機銃を「九九式二十粍一号固定機銃」から長銃身の「九九式二十粍二号固定機銃」に換装した型であった。

これ以前の本機の各型式と比較して主翼前端に20mm機銃の銃身が突き出しているのが「二二型」との外見上の相違点であった。

昭和18年(1943年)春頃~昭和18年(1943年)8月まで生産され、以後に開発された型式の本機には「九九式二十粍二号固定機銃」が搭載された。

機体略号:A6M3a

全幅:12.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:22.44m2

自重:1863kg 正規全備重量:2679kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:540.8km/時(高度6000m) 降下制限速度:629.7km/時

上昇力:6000mまで7分19秒

航続距離:全速30分+1482km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍二号固定機銃三型(99式20mm2号固定機銃3型)2挺(翼内・携行弾数各100発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

生産機数(「二二型」「二二甲型」):560機(昭和18年春~昭和18年8月・三菱重工)

「零式艦上戦闘機五二型」

「五二型」は、「二二型」「三二型」を発展させた形式であった。

生産性の向上と急降下制限速度の向上が図る為に、両翼端を「三二型」と同様50cmづつ切詰め、両翼端の折り畳み機構を廃止した。両翼端形状は「三二型」とは異なり、「一一型」「二一型」「二二型」と同様の円形に整形された。

更に、推進力を増す目的で、発動機からの排気をそれまでの集合排気管から単排気管として、排気を後方に高速で噴出させるロケット排気管と呼ばれる形式に改めた。結果、「五二型」は、同一形式の発動機装備の「三二型」に対して重量が約200kg増加したにも関わらず、最高速度で約20km/時向上、(高度6000m)でに上昇力も向上するなどの性能向上が見られ、単排気管(ロケット排気管)の効果が確認された。

「五二型」の極初期生産型には単排気管が間に合わず、「二二型」以前の集合排気管を装備していた。その後、単排気管装を装備したが、始めの内は最下部の排気管から出る熱風が主脚収容部に流入してタイヤを痛める、排気管から出る熱を防止する金属板が小さくて不十分といった問題も起きた。

更に、「五二型」の後期生産型から主翼内燃料タンクに自動消火装置を設置した。

「五二型」は三菱では1943年8月から生産が行われ、以下の甲・乙・丙型を含めて終戦までに約6,000機が生産され、零戦の最多量産型になった。

機体略号:A6M5

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:1876kg 正規全備重量:2733kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:564.9km/時(高度6000m) 降下制限速度:666.7km/時

上昇力:6000mまで7分1秒 実用上昇限度:11740m

航続距離:1920km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍二号固定機銃三型(99式20mm2号固定機銃3型)2挺(翼内・携行弾数各100発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

「零式艦上戦闘機五二甲型」

機体略号:A6M5a

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:1894kg 正規全備重量:2743kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:559.3km/時(高度6000m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1920km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)2挺(機首・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

「零式艦上戦闘機五二乙型」

機体略号:A6M5b

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:1912kg 正規全備重量:2765kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:554.7km/時(高度6000m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1920km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃)1挺(機首右舷・携行弾数240発)

九七式七粍七固定機銃三型改二(97式7.7mm固定機銃3型改2)1挺(機首左舷・携行弾数各700発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発

「零式艦上戦闘機五二丙型」

機体略号:A6M5c

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:1912kg 正規全備重量:2765kg

発動機:栄二一型(離昇1130馬力) プロペラ:ハミルトン定速3翅 直径3.05m

最高速度:554.7km/時(高度6000m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1920km(正規) 全速30分+2560km(増槽あり)

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃)3挺(機首1挺・携行弾数230発)(翼内2挺・携行弾数各240発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発又は30kg小型ロケット弾4発

「零式艦上戦闘機五三型」

機体略号:A6M6

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:2150kg 正規全備重量:3145kg

発動機:栄三一型(離昇1300馬力予定)

最高速度:580km/時(高度6400m・試算) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1520km(正規) 全速30分+2190km(増槽あり)

上昇力:8000mまで9分53秒 実用上昇限度:10300m

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃)3挺(機首1挺・携行弾数230発)(翼内2挺・携行弾数各240発)

爆装:30kg爆弾2発又は60kg爆弾2発又は30kg小型ロケット弾4発

「零式艦上戦闘機六二型」

機体略号:A6M7

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:2155kg 正規全備重量:3155kg

発動機:栄三一甲型(離昇1130馬力)

最高速度:542.6km/時(高度6400m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1520km(正規) 全速30分+2190km(増槽あり)

上昇力:6000mまで7分58秒 実用上昇限度:10180m

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃(3挺(機首1挺・携行弾数230発)(翼内2挺・携行弾数各240発)

爆装:60kg爆弾2発又は250kg爆弾1発又は500kg爆弾1

「零式艦上戦闘機六三型」

機体略号:A6M7

全幅:11.0m 全長:9.121m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:2155kg 正規全備重量:3155kg

発動機:栄三一型(離昇1230馬力)

最高速度:554.2km/時(高度6400m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:1520km(正規) 全速30分+2190km(増槽あり)

上昇力:6000mまで7分35秒 実用上昇限度:10300m

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃)3挺(機首1挺・携行弾数230発)(翼内2挺・携行弾数各240発)

爆装:60kg爆弾2発又は250kg爆弾1発又は500kg爆弾1

「零式艦上戦闘機五四型」「零式艦上戦闘機六四型」

機体略号:A6M8

全幅:11.0m 全長:9.237m 全高:3.57m

翼面積:21.30m2

自重:2150kg 正規全備重量:3150kg

発動機:金星六二型(離昇1560馬力)

最高速度:572.3km/時(高度6000m) 降下制限速度:740.8km/時

航続距離:全速30分+850km(正規)

上昇力:6000mまで7分35秒 実用上昇限度:11200m

武装:九九式二十粍二号固定機銃四型(99式20mm2号固定機銃4型)2挺(翼内・携行弾数各125発)

三式十三粍固定機銃(3式13.7mm固定機銃)2挺(翼内2挺・携行弾数各240発)

爆装:250kg爆弾1発又は500kg爆弾1又は30kg小型ロケット弾4発