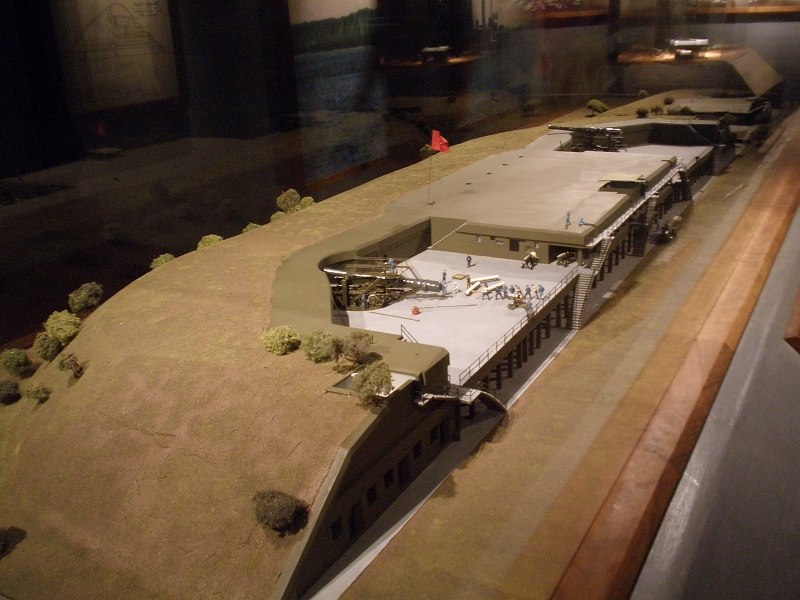

要塞概観

現在米陸軍博物館となっているこの建物は、明治44年(1911年)に完成したランドルフ砲台であった。ランドルフ砲台はデラッシー要塞の一部であり、砲台は真珠湾を守るためのものであった。ジオラマで当時の様子が再現されている。

砲は退避壕に隠されており、射撃時に引き出されて運用された。射撃指示はダイアモンドヘッドの司令部から行われた。砲台は終戦後の1950年にその役目を終えた。

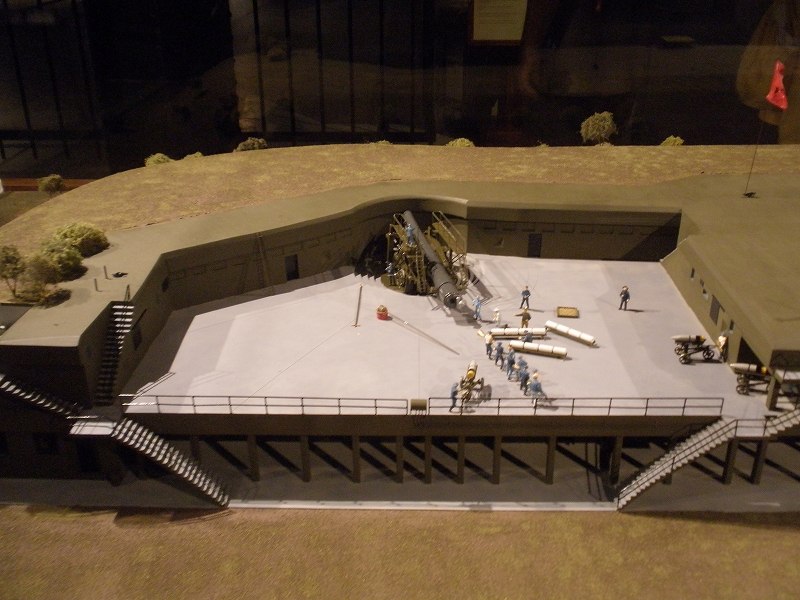

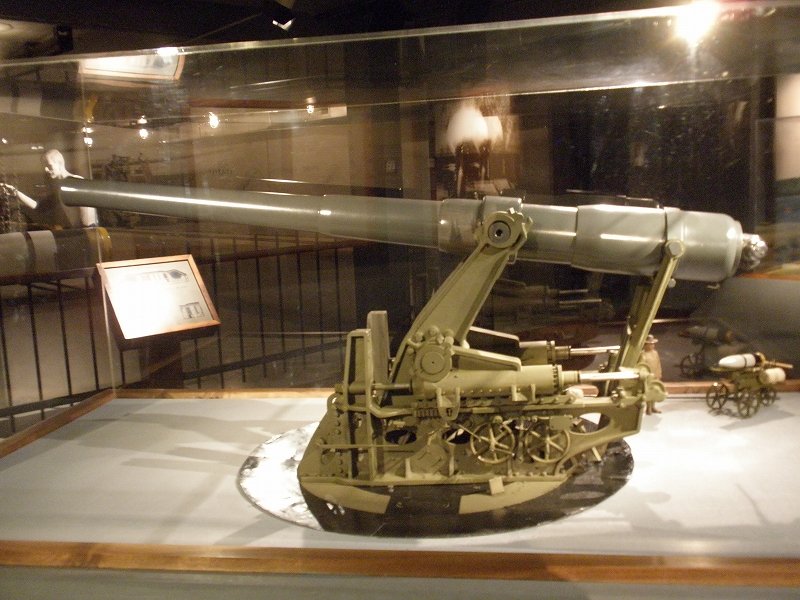

砲台には射程23kmの14インチ砲が2門が設置された。砲の仰角を上げるために砲弾が重りとして使われたそうである。

大正3年(1914年)に試射が行われたが、衝撃がすさまじく周辺民家の窓ガラスが割れてしまった。結局この砲が射撃を行ったのはこの一度きりであった。砲は終戦後に鉄材としてスクラップされた。

要塞概観要塞概観12インチ曲射砲である。高い角度で砲弾を撃ち出し、艦艇の装甲の薄い甲板への着弾を狙うものであった。

弾薬庫である。14インチ砲の砲弾の重さは720kgであり、徹甲弾と通常弾があった。運搬用のレールが設けられている。

真珠湾攻撃資料

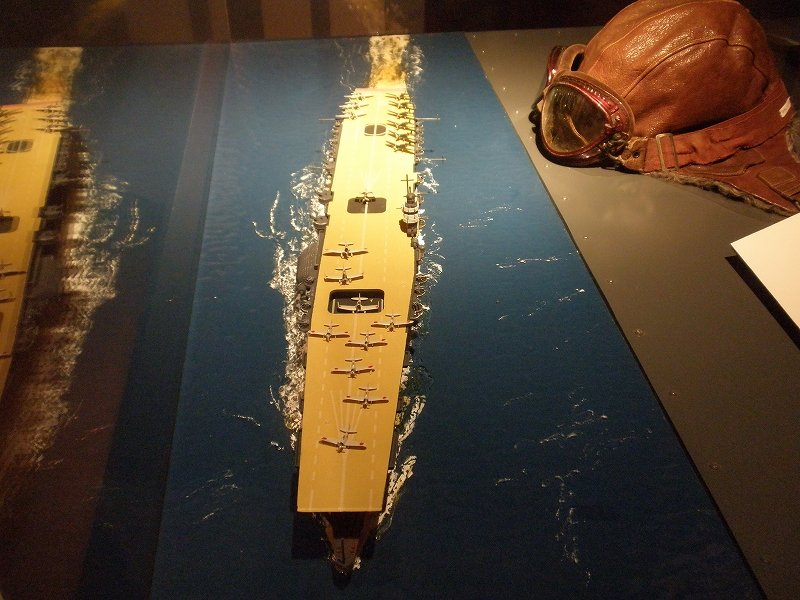

昭和14年(1939年)8月に連合艦隊司令長官に就任した山本五十六大将は対米開戦となった場合、開戦劈頭、航空機によって真珠湾の米海軍太平洋艦隊を空襲し、主力艦を無力化できないかと考えた。

当時、大規模な航空作戦の実施例はなく、航空機による艦船攻撃の成否も未知数であった。軍令部は作戦自体が非常に投機的であるとして反対したが、山本長官は「本作戦が採用されなければ連合艦隊司令長官の職を辞する」と迫り、作戦実施が決定された。

昭和16年(1941年)12月8日、354機の艦載機が真珠湾に殺到した。攻撃は完全な奇襲となり、戦艦5隻が沈没、2隻が大中破、1隻が小破したほか、その他艦艇にも大きな損害を与えた。ほとんどの米軍機は離陸することすらままならず、大半が地上で破壊された。

このような状況の中、「P-40(ウォーフォーク)」に乗るウェルク中尉(右から2番目)とテイラー中尉(同3番目)は迎撃に上がり、計5機の日本軍機を撃墜した、と報告した。空戦結果には誤認が付き物で過大報告になりやすい傾向があることは併記すべきだが、彼らがエースパイロットであったことは間違いないだろう。

日本軍機残骸

真珠湾攻撃で撃墜された日本軍機の残骸が展示されている。攻撃に参加した日本軍機のうち、29機が未帰還となった。

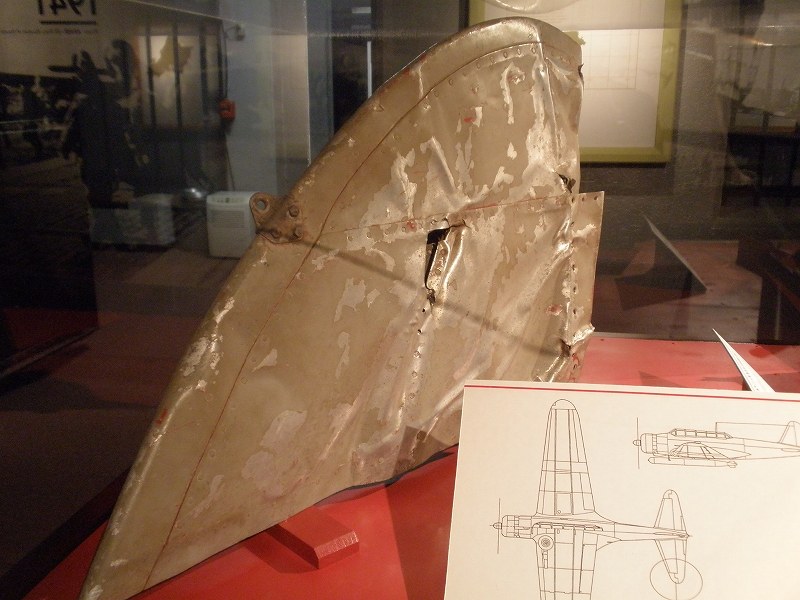

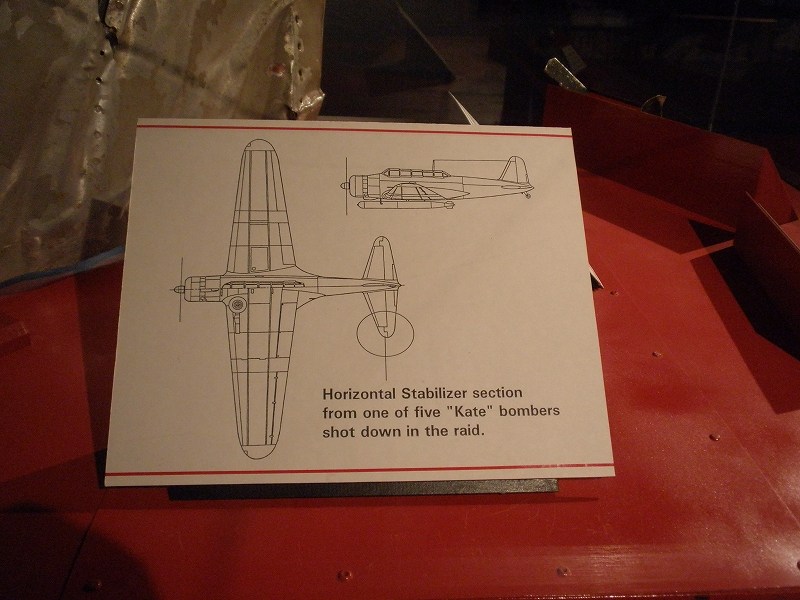

「九七式艦上攻撃機(97艦攻))」の水平尾翼である。は第1次攻撃隊では89機の「97艦攻」が「800kg徹甲爆弾」と「91式改2航空魚雷」を装備して戦艦を狙い、第2次攻撃隊では54機が「250kg陸用爆弾」と「60kg通常爆弾」を装備して飛行場を狙った。

水平尾翼の横には「97艦攻」の図面と残骸の部品の位置を示すパネルが置かれている。

水平尾翼の断面である。厚みは10cm程度であろうか。参加した「97艦攻」のうち、第1次攻撃隊の5機が撃墜された。

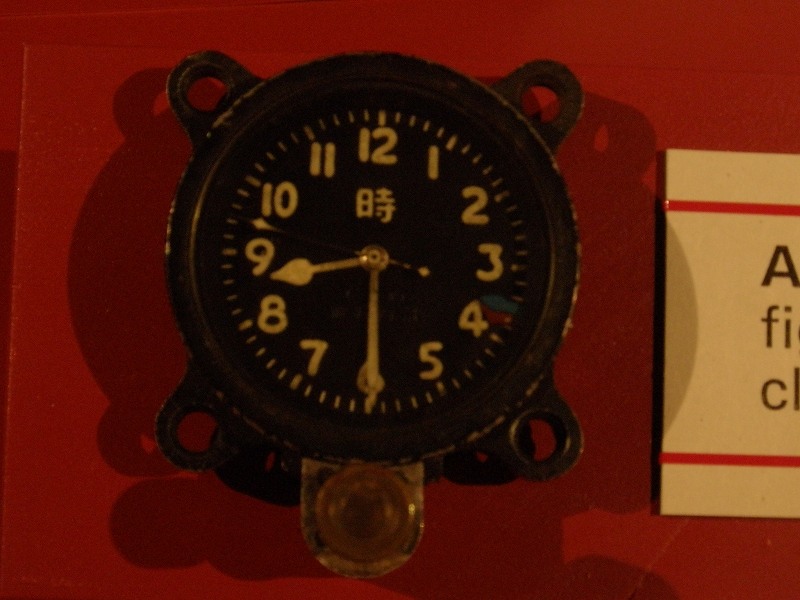

「零式艦上戦闘機(零戦)」の時計である。「零戦」は9機が未帰還となった。説明板によると真珠湾攻撃の8時30分で時計が止まった、と書かれている。しかし、日本軍はどの地域でも日本時間を採用していたので、これはたまたまこの時間に止まったか、後にこの時刻にセットされたものではないかと思われる。

「九九式艦上爆撃機(99艦爆)」の銘板である。「製造番号 愛知第3186号」と読み取れる。この機は真珠湾のすぐ北のAieaに墜落した。なお、「99艦爆」は15機が未帰還となった。

K作戦

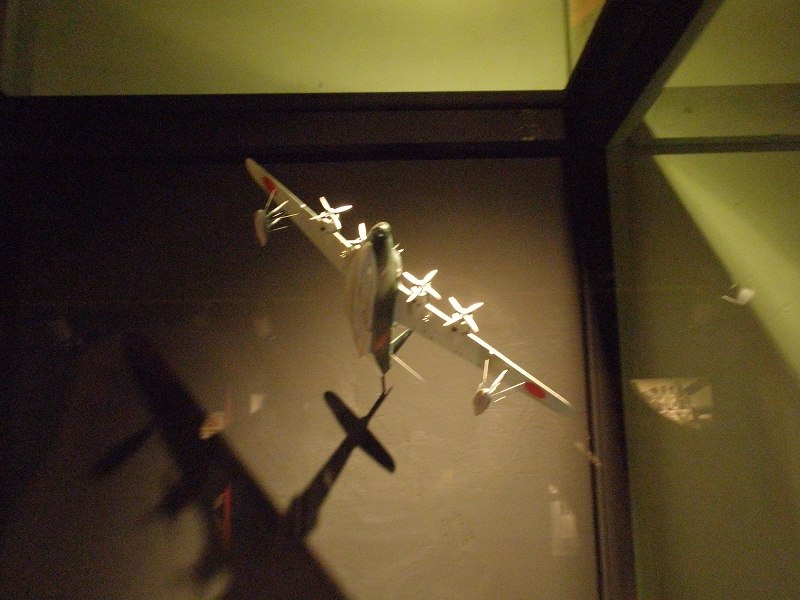

真珠湾攻撃のあと、米軍は灯火管制をせずに真珠湾の損害復旧に当たっていた。これを妨害するために、夜間空襲が計画された。昭和17年(1942年)3月4日にハワイ諸島から約2500km離れたマーシャル諸島から2機の「二式大艇」が発進した。途中、日本軍潜水艦「イ-15」と「イ-19」から給油を受けたのち、オアフ島に向かった。

米軍はレーダーで2機を補足し、急遽灯火管制を行った。また、当日の視界もあり、投下された爆弾はワイキキの北のTantalusに落下し、被害はなかった。その後、2機は無事にマーシャル諸島に帰投した。

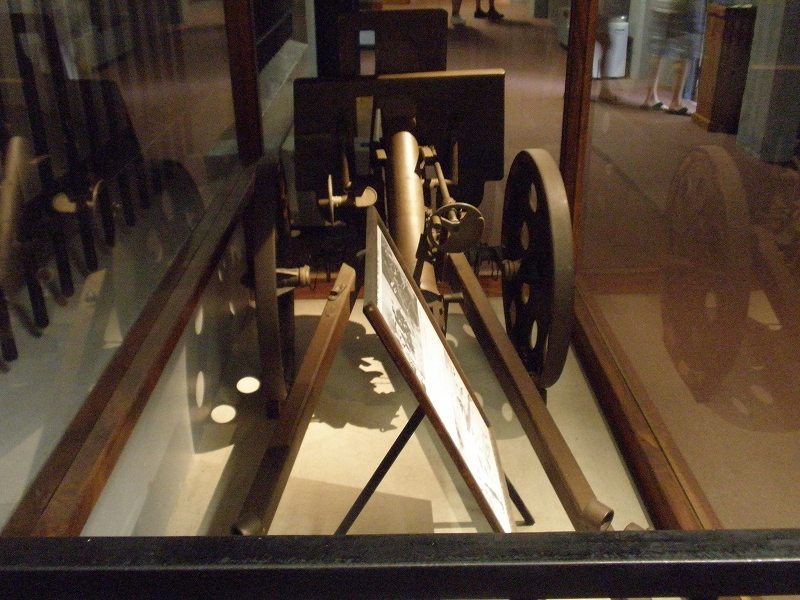

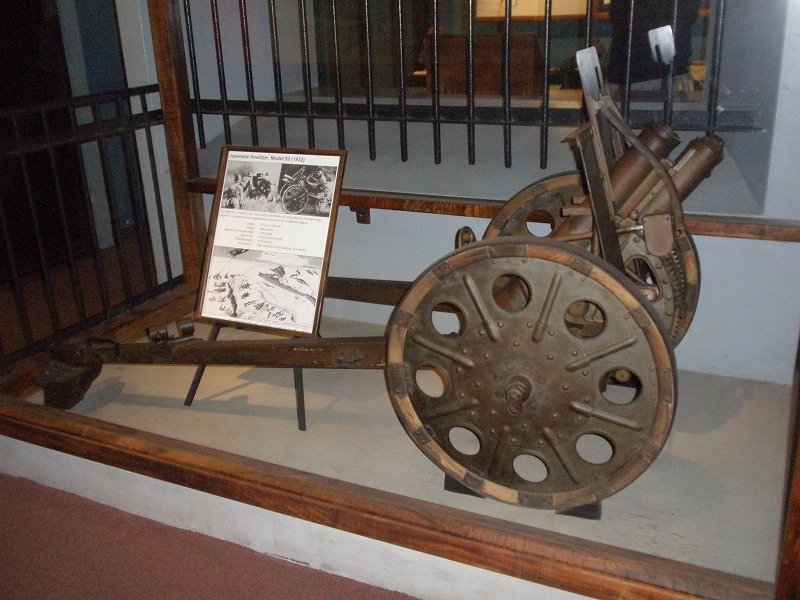

九二式歩兵砲

昭和7年(1932年)に制式採用された「九二式歩兵砲」である。本砲は小型・軽量の歩兵支援用の火砲であり、トーチカや塹壕で守られた敵陣地への進撃を支援することを目的として開発された。

開発において、ドイツ・ラインメタル社の「75mm歩兵随伴砲」が参考とされた。しかし、これは重量が300kg以上あったため、口径は70mmと小さくされた。その結果、放列砲車重量が204kgと軽量になり、人力での運搬が中心であった日本陸軍にとっては扱いやすいものとなった。

トーチカへの攻撃は水平に砲弾を発射して狙い撃つ「平射」が、塹壕への攻撃は頭上から砲弾を落下させる「曲射」が有効である。本砲はクランク状の車軸を操作して砲身の高さを調整することによって、この両射撃方法を可能としたことが最大の特徴であった。

当初車輪は木製として設計されたが、満州事変に参加した試作砲の実戦経験から、敵陣地前での移動時に軋み音のでない鋼鉄製に変更された。

本砲は砲身長が790mmと短く砲弾初速が遅いため、最大射程距離が2800mと短射程であった。結果、目標に対して接近せねばならなかったため、敵陣地から応射を受けやすかった。

そのため、本砲はもっぱら曲射を行う事が多かった。 曲射のみを行うならば、「迫撃砲(曲射砲)」の方が簡素、軽量であった。しかし、弾薬消費量の多い曲射砲は補給に難のある日本軍には不向きであり、本砲は終戦まで使われ続けた。

九九式二〇粍二号機銃

昭和18年(1942年)から生産の始まった「九九式二〇粍二号機銃(99式20ミリ2号機銃)」である。「零式艦上戦闘機五二型(零戦52型)」を始め、後期の海軍戦闘機に搭載された。

説明板には真珠湾攻撃など戦争前半に主に運用されていた「零戦21型」に搭載された「一号機銃」と書かれているが、これは「二号機銃」の誤りである。

口径は20mmであり、命中後に爆発する炸裂弾を使用した。当たり所によっては1、2発で敵戦闘機を撃墜することも可能であり、難攻不落と歌われた「B-17(フライングフォートレス)」も撃墜するなど、米軍パイロットにとっては脅威であった。

「一号機銃」は発射薬が少なく低初速であったため、弾道が下がりやすく命中させるのが難しかった。「二号機銃」では発射薬を増加させ、初速を改善した。弾頭が発射薬の爆圧を十分に受けて加速するために銃身が長くなったのが概観上の大きな違いである。

九二式重機関銃

昭和14年(1939年)に制式採用された「九二式重機関銃」である。座った姿勢の人形が射手として表現されているが、実際はうつ伏せの姿勢で射撃を行ったようである。

支那事変から大東亜戦争終戦まで各戦線で広く使用された。生産数は約45000丁と多く、東南アジア・太平洋地域を中心として多く遺されている。

一〇〇式機関短銃

昭和15年(1940年)に制式採用された「一〇〇式機関短銃」である。制式化され、実戦投入された日本軍唯一の短機関銃である。

弾薬には「十四年式拳銃」と同じ「8mm南部弾」が使用された。30発入りダブルカラム弾倉を機関部左横から装填する方式であった。また「8mm南部弾」はテーパー(弾の先端が細い)がきつかったため、弾倉はカーブを描いた形状となった。

本銃は切削加工と木製銃床のため製造に時間がかかり、高価で大量生産ができなかった。また、日本軍は小銃弾や機銃弾の生産で手一杯であり、大量の拳銃弾の増産をすることは困難であった。

結果、本銃は前線で使用されることは少なく、一部の砲兵、騎兵将校の自衛用火器や挺身隊用として使用されるにとどまった。生産数は約10000挺である。

九二式七粍七機銃

明治44年(1911年)に開発され、英軍に制式採用された「九二式七粍七機銃(92式7.7mm機銃)」である。フランスやアメリカ、ロシアでも採用され、後に日本海軍も採用した。同じく7.7mm弾を使用する「九二式重機関銃」と似た名称であるが、両者は全く別のものである。

初期にはイギリスから輸入されていたが、後に国産化された。「九二式重機関銃」と区別するため、ルイスの頭文字をとって「留式7.7mm機銃」とも呼ばれた。

銃身の上に載っているパンマガジン(皿型弾倉)が特徴的である。47連発ないし97連発型のものがあった。

史上初の航空機搭載用機銃となった機銃であり、時代としては複葉機などに搭載された時代のものである。しかし、日本海軍では航空機の旋回機銃や陸戦隊用として、昭和19年(1944年)まで生産が続けられ、大東亜戦争終戦まで使用された。

十一年式軽機関銃

大正11年(1922年)に制式採用された「十一年式軽機関銃」である。本格的な機関銃が歴史に登場したのは日露戦争であったが、当時の機関銃は大型で重量があったため防御的な兵器であった。攻撃的兵器として機関銃を運用するためには、従来のものよりも大幅に小型化する必要があり、本銃が開発された。

重量は10.5kgであり、従来の55.5kgの「三八式機関銃」や25.6kgの「三年式機関銃」と比べて大幅に軽量化された。機関部上部に「十一年式」の刻印が読み取れる。

機関部左側には装填架と呼ばれるホッパー型弾倉が装着されている。本銃の弾薬には、口径6.5mmの「三八式実包」が使用された。これは当時の主力小銃であった「三八式歩兵銃」の弾薬と完全に互換があったため、本銃の弾薬に関して独自の補給系統は必要無かった。

銃床が銃把部に連結しているスタイルが特徴的である。これは、結合部の鋲を抜き、銃床を上下反転させて再結合する事で、潜射銃(塹壕の中から射手が体を出さずに射撃できる)としても運用するための工夫であった。

九九式軽機関銃

昭和14年(1939年)に制式採用された「九九式軽機関銃」である。前式の「九六式軽機関銃」をベースとして口径を7.7mmに拡大したものである。

銃口の先にはラッパ型の消炎器が装着できるようになっていた。これは、口径が6.5mmから7.7mmに拡大した事に伴い、弾薬の装薬量が増加するため、その対策として成されたものであった。

九九式軽機関銃九九式軽機関銃給弾方式は30発入りの箱型弾倉(バナナ型)による給弾機構方式であった。箱型弾倉が機関部上部に装着され、ガス圧動作式で弾薬が装填された。排莢は機関部右側から行った。

機関部に「九九式」の刻印が入っている。「15014」の刻印は製造番号であろうか。

三八式歩兵銃、九九式小銃、三十年式銃剣

明治38年(1905年)に制式採用された「三八式歩兵銃」である。開発された日露戦争当時は騎兵への対抗を考慮する必要があったため、銃剣を付けて馬上へ届く槍としての長さが必要とされた。そのため、全長は1276mm、「三十年式銃剣」を装着した状態では1663mmと長いのが特徴である。

作動方式はボルトアクション方式である。5発の弾丸を装填できたが、一発撃つごとにこのボルトを引いて空薬莢を排出した。

昭和14年(1939年)に制式採用された「九九式小銃」である。主力小銃であった口径6.6mmの「三八式歩兵銃」は敵兵に致命傷を与えられず、戦列復帰が早いことが問題とされていた。そこで口径を7.7mmに拡大したのが本銃である。満州事変から兵士の動員数が急増し、主力小銃の全面更新が終わらないまま終戦まで2つの主力小銃が混在していた。

大口径化と銃身が短くなったことにより、反動が強くなり命中率は低下した。射程は最大3400mであった。

明治30年(1897年)に制式採用された「三十年式銃剣」である。刀身は黒染めされており、これは夜戦時の反射を防止するためであった。この色から兵士から「ゴボウ剣」と呼ばれた。

大東亜戦争期の日本軍のほとんどの小銃、中には軽機関銃も本銃剣を着剣できるようになっていた。鍔(つば)は、上部(龍頭)に丸い穴(銃身通し穴)が空いており、小銃に装着する際はこの穴(銃身通し穴)に銃身を通した。

十年式擲弾筒、八九式重擲弾筒、八九式榴弾

大正14年(1925年)に制式採用された「十年式擲弾筒」である。擲弾筒とは手榴弾と同程度の威力の擲弾を発射する武器であり、グレネードランチャーという表現の方がなじみがあるかもしれない。「十年式擲弾筒」の最大射程は175mで命中率は悪く、後に「八九式重擲弾筒」が開発されることとなった。

米軍兵士の間では「ニー・モーター(膝撃ち迫撃砲)」と呼ばれた。これは湾曲した台座が膝にぴったり合うように見えたからであるが、実際は地面に立てた状態で発射する。誤って膝に置いて試射した米兵が大腿骨を複雑骨折した、という事例があるようである。

昭和7年(1929年)に制式採用された「八九式重擲弾筒」である。前式の「十年式擲弾筒」の命中率を改善し、最大射程は670mに延長された。 両擲弾筒はどちらも口径50mmで概観は良く似ている。

本擲弾筒は歩兵小隊に1~3本配備された。同時期の米軍のライフルグレネードと比べて2倍は高性能であり、ソ連軍の小隊用軽迫撃砲と同程度の射程、威力、命中力を持ちながら重量は半分という高性能さであった。

弾薬には「八九式榴弾」が使用された。この榴弾は発射時の火薬ガスで内側から膨らむ鋼帯を持っており、擲弾筒のライフリングに噛み合って回転が与えられることによって命中率を向上させた。

「八九式榴弾」の炸薬量は150gであり、「九九式手榴弾」の約3倍、「九七式手榴弾」の約2倍の威力があった。

九七式手榴弾、九八式柄付手榴弾、陶器手榴弾

3種類の手榴弾が展示されている。

説明板では「九九式手榴弾」となっているが、「九七式手榴弾」と思われる。「九七式手榴弾」は昭和12年(1937年)に制式採用された通常の手投げのほか、投擲弾の利用も可能であった。弾体の表面には筋目が施されており、破裂時に適当な大きさの破片が多数飛び散るようになっていた。なお、「九九式手榴弾」には筋目がない。

説明板に型式は表示されていないが、「九八式柄付手榴弾」と思われる。小柄な日本軍兵士にとって、柄が付いているために投げやすく、遠投に適していた。

こちらも型式は表示されていないが、「四式陶製手榴弾」と思われる。製造されたのは資源輸送の滞っていた戦争末期であり、鉄不足に対応して弾体に陶磁器を用いている。従来の手榴弾と比べると威力は非常に小さかった。

二十六年式拳銃、南部大型自動拳銃、十四年式拳銃、南部94年式8mm自動拳銃

明治26年(1893年)に制式採用された「二十六年式拳銃」である。回転式拳銃であり、日本で最初に無煙火薬を使用した火器でもある。

拳銃に狙撃能力は必要ないとの判断から、撃鉄の指かけ部が削除され、引金を引くと撃鉄が撃発準備位置まで後退しそのまま撃発される「ダブルアクション」という方式とされた。照準は固定式で製品によってバラつきがあった。

明治35年(1902年)に開発された「南部式大型自動拳銃」である。南部麒次郎によって開発された日本初の自動拳銃である。「二十六年式拳銃」の後継として検討されたが、制式採用には至らなかった。「南部式拳銃」は大型(甲)、(乙)、小型の3種類が製造されたが、これは口径8mm、装弾数8発の大型(甲)である。

大型(甲)はガンコレクターから「グランパ南部」との愛称で呼ばれている。日露戦争において実戦使用された記録があり、明治末期からは中国やタイへ海外輸出されていた。

大正14年(1925年)に制式採用された「十四年式拳銃」である。「十四年式拳銃実包(8mm南部弾)」を使用する自動式拳銃である。外観はドイツの「ルガーP08」に似ているが、内部構造は全く異なる。

撃発方式はストライカー方式であり、撃針がバネの力で雷管を叩く方式であった。この形式では銃把に撃鉄発條(ハンマースプリング)などを内蔵する必要がなく、手の小さい日本人にも握りやすい細身の銃把となった。

昭和9年(1934年)に準制式採用された「九四式拳銃」である。下士官兵用の官給品として採用されたものではなく、将校用の小型護身用拳銃であった。設計は南部銃製造所である。

陸軍制式採用である「十四年式拳銃実包(8mm南部弾)」を使用することにより実包の互換性を高めた。その小ささから将校、戦車兵、航空隊などの特殊兵科で盛んに使用された。

軍刀、軍帽、水筒

軍刀である。20世紀の兵器の進化により、第二次世界大戦時には軍刀を運用していたのは少数国であった。さらに常勤時も軍刀を常に佩用していた日本の陸海軍は更に異端であった。

明治19年(1886年)に製造された騎兵用の軍刀である。

兵用陸軍略帽である。士官用と兵用の略帽の形状は似ているが、額の星のマークの部分が異なる。士官用が刺繍でできているのにたいし、兵用はフェルトを縫い付けたものとなっている。後ろ側には帽たれと呼ばれる日よけがついている。

1930年代の水筒である。

千人針、旗、杯

千人針である。1mほどの長さの布に、千人の女性に一針ずつ縫って結び目を作ってもい、兵士の生還を祈るものであった。兵士はこの千人針を銃弾よけのお守りとして腹に巻いたりして大切に身に付けていた。

この習慣が始まったのは日露戦争の頃である。その後は支那事変から大東亜戦争にかけて全国に普及していった。結び目で作った「必勝」の文字が読み取れる。

旭日旗である。連合国軍兵士に戦利品として持ち帰られたことが多かったらしく、旧連合国の博物館で見かけることが多い。

徳利と杯である。突撃前や戦勝時などに士気をあげるための宴会などに使われたものであろうか。

ブローニングM1917重機関銃、火炎放射器

ブローニングM1917重機関銃、火炎放射器米軍陣地が再現されている。米陸軍は日本軍の上陸の可能性を考え、オアフ島の上陸可能な海岸に有刺鉄線を張り巡らせ、このような機関銃を配置した4000個の火点を構築した。

これは昭和5年(1930年)に開発された「ブローニング M1917A1 重機関銃」である。銃身の冷却機構に水冷式を採用している。

火炎放射器「M1A1」と「M2A1」である。戦争末期、洞窟陣地に立てこもって直接攻撃できない日本軍に対し、米軍は火炎放射器で攻撃を行った。

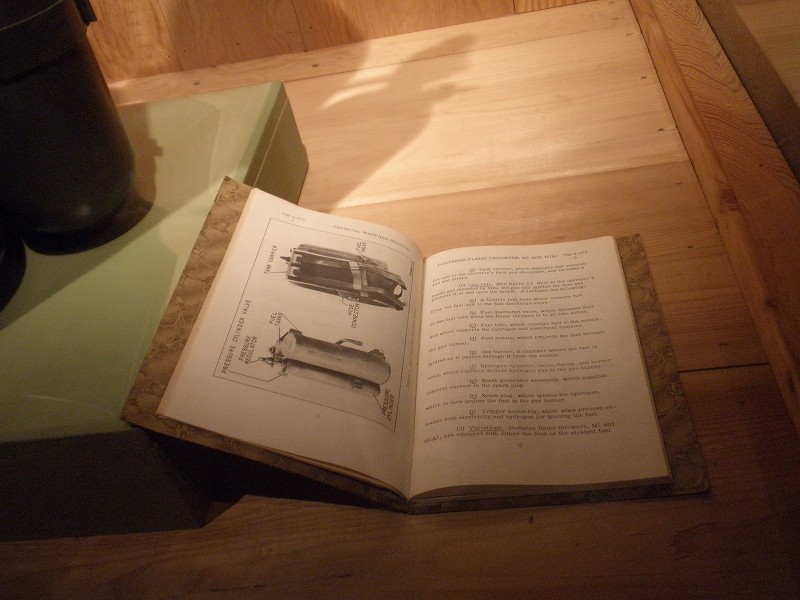

火炎放射器の取扱説明書のようである。

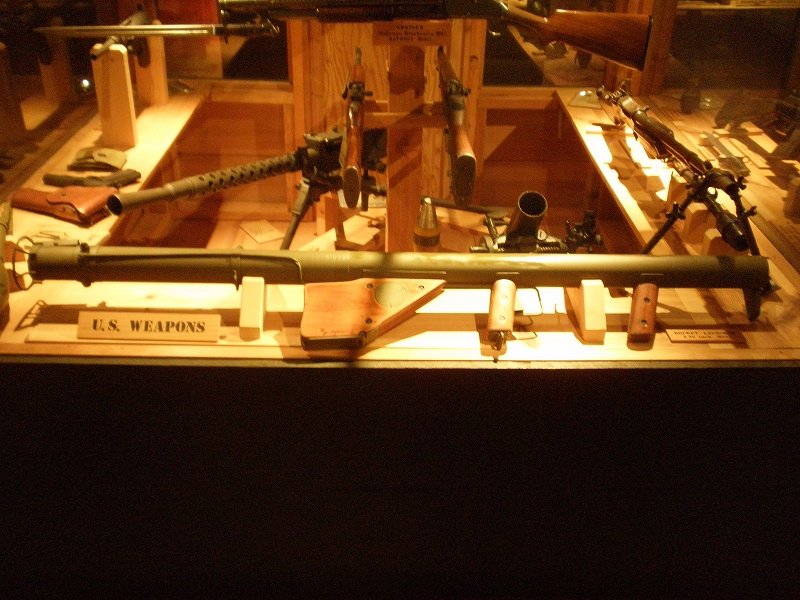

米軍重火器

「M1919A4 軽機関銃」である。約30年間海兵隊の主力軽機関銃として運用された。

「M3A1 短機関銃」である。米軍兵士達はこの一見工具のように見える奇妙な外見を奇異に感じたが、取り回し易く信頼性が高いことが証明されると、多くの兵士が本銃を愛用したしたという。

「M1928 短機関銃」である。直線的なデザインが特徴的である。米軍だけでなく、第二次大戦が勃発すると仏軍、英軍、スウェーデン軍にも採用された。

短機関銃のようであるが、型式不明である。

「M1A1ロケットランチャー」である。「バズーカ」との愛称で有名な歩兵が携帯する対戦車ロケット弾発射器である。安価かつ攻撃力が高く、本体は約48万器、弾は1560万発と大量生産された。(←)

「M1A1」の成形炸薬弾である。これまでの対戦車砲弾が運動エネルギーによって装甲を突き破ったのに対し、成形炸薬弾は超高圧による化学エネルギーによって装甲を侵徹する原理であった。

米軍小火器

「M97ショットガン(ウインチェスター)」である。「M1917銃剣」が取り付けられている。本銃は塹壕内や建物内での近接戦闘に向いていた。

「ブローニング 自動小銃 M1918A2」である。自動小銃と機関銃を兼ねた武器であり、射手は弾倉入りの帯型ケースを首から下げ、腰だめに銃を構えた。

「スプリングフィールドM1903A4小銃」である。「A4」型は狙撃銃であり、上部にスコープが着いている。

「M1小銃(カービン)」である。軽量で長時間持ち歩いても疲れず、小銃と短機関銃の中間に位置するクラスの銃として開発された。

「M1銃剣」である。「M1小銃」に取り付けるために設計され、刃渡りは25.4cmである。(←)

米軍拳銃であるが、型式不明である。

ドイツ軍武器

博物館は太平洋戦線や日米火器の展示が中心であるが、欧州戦線に関する展示も多少ある。

昭和18年(1943年)9月、第100歩兵大隊がイタリアのSolernoで捕虜となったドイツ兵を移送するところである。

ドイツ軍の機関銃や拳銃類である。

ドイツ軍のヘルメットである。

朝鮮戦争、ベトナム戦争

朝鮮戦争に関する展示である。朝鮮戦争では米軍は韓国側で参戦したが、中国が義勇兵の形で北朝鮮に援軍を送ったため、一時朝鮮半島南端まで追い詰められた。その後、米韓軍は仁川に逆上陸して戦線を押し戻し、北緯38度線で戦線が膠着したところで休戦となった。朝鮮戦争は未だ終戦しておらず、正確には現在も休戦が続いている状態である。

朝鮮戦争で使われた火器である。

ベトナム戦争に関する展示である。米軍は南ベトナム側で参戦したが、ゲリラ戦術を展開する北ベトナムに対して苦戦し、優勢な火力を生かせなかった。ベトナム国民のみならず米軍兵士にも多数の死者が出たため、アメリカ国内世論や国際世論からの批判を受けてついにベトナムから撤退した。

博物館内の通路にベトナム戦争で使われた落とし穴が再現されている。

九五式軽戦車

昭和10年(1935年)に制式採用された「九五式軽戦車」である。本車は歩兵支援を目的に開発されたが、予算面の制約等により軽戦車として開発された。機動力と信頼性の高さには定評があり、対戦車戦闘以外にも偵察・連絡にも多用された。

主砲の口径は37mmと小さい。砲塔後部と車体前面にそれぞれ「九七式車載重機関銃」を装備していた。

装甲は砲塔外周および車体前面でも12mm、車体上面後部は6mmと薄かった。重量は7.4tである。大東亜戦争後半は本質的な火力・防御力不足を機動力や戦車兵の練度で補う事も限界となっていた。

連合軍の反撃が開始されると共に出現した「M4中戦車(シャーマン)」に対しては、もはや「九五式軽戦車」の火力・防御力をもってしてはなす術は無かった。

一式機動四十七粍速射砲

昭和9年(1934年)に制式採用された「一式機動四十七粍速射砲(1式47mm速射砲)」である。当時戦車の装甲は年々増加しており、口径37mmであった前式の「九四式37粍速射砲(94式37mm速射砲)」の貫徹能力を高めるべく開発された。

「九四式37粍速射砲」が馬匹牽引だったのに対し、本砲は車両牽引(機械牽引)であり、「機動」との名称が加えられた。車輪にはパンクレスタイヤ(ゴムタイヤ)を用い、砲架と車輪の取付部には懸架装置(サスペンション)を備え、牽引車(装甲運搬車・トラック等)を用いて移動した。

一式機動四十七粍速射砲一式機動四十七粍速射砲本砲は射撃試験において「M3軽戦車(スチュアート)」を1000mの距離から撃破可能であることを証明し、大いに期待された。

しかしながら、本砲が部隊に配備された大東亜戦争後半以降、連合軍は「M4中戦車(シャーマン)」の配備を開始していた。本砲の貫徹能力では、「M4中戦車」に対しては至近距離からの側面・後面への射撃以外、撃破は困難であった。

M24軽戦車

昭和19年(1944年)から生産された「M24軽戦車」である。開発には「M7中戦車」の車体レイアウトと「M5軽戦車」の走行装置とエンジンが用いられた。これまでの米軍軽戦車と比べて、機甲作戦においてより広範囲な任務を遂行できることが目的とされた。

軽戦車といっても重量は18.4トンあり、15トンの「九七式中戦車」よりも重量級である。主砲は「M4中戦車(シャーマン)」と同じ75mm砲弾であるが、同心駐退複座方式でコンパクトにまとめられた。

重量を抑えるため、装甲主要部は25.4mmと「M5軽戦車」よりも薄かった。車体、砲塔共に格段に避弾経始が優れた物となっている。

第二次世界大戦中、本車は主に欧州戦線に投入された。終戦後も米陸軍の主力軽戦車の位置付けであったが、朝鮮戦争ではソ連軍の「T-34/85」に苦戦した。本車は各国に輸出され、日本も1952年の保安隊時代に配備が行われた。

その他屋外展示

昭和18年(1943年)に完成した「M3 105mm榴弾砲」である。砲身は「M1 75mm榴弾砲」の駐退複座機を組み込んで「M2A1 105mm榴弾砲」の砲身を短縮化したものである。

本砲は主に欧州戦線の空挺部隊や野戦砲兵連隊などで運用された。太平洋戦線での運用は確認されていない。

移設型トーチカである。製造された後に飛行場や海岸などに運ばれて半地下に埋められ、内部では2名の兵士が軽機関銃を操作する構造となっていた。これらの設置が始まったのは真珠湾攻撃の数ヶ月前のことである。

1831年にパンチボールに設置された大砲である。パンチボールには真珠湾防衛および礼砲用に12門の大砲が設置された。