当時のフォード島(絵画)、零式艦上戦闘機二一型、航空爆弾(模型)、航空魚雷(模型)

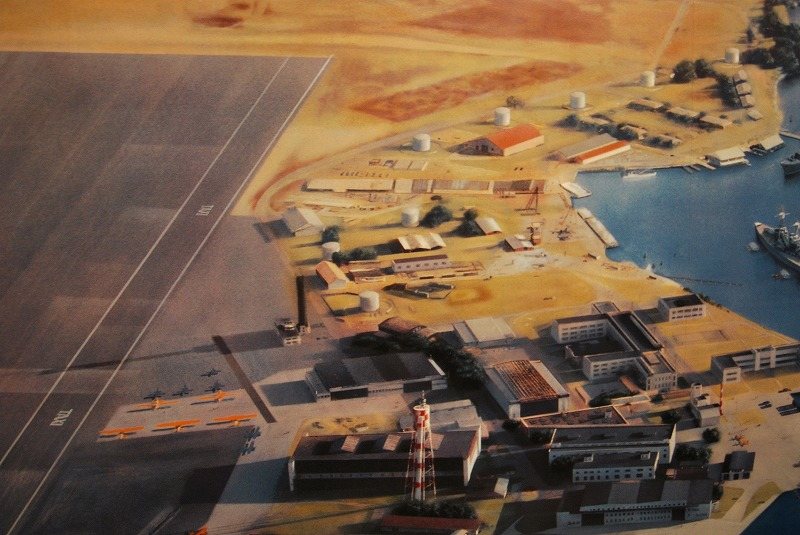

入口のすぐ左手に「当時のフォード島の様子を示した絵画」が展示されている。

昭和16年(1941年)12月8日、日本海軍の「九九式艦上爆撃機」がまさに日米開戦第一弾を投じようとする瞬間が描かれている。また、係留されている米海軍の戦艦群も描かれている。

左写真中央、黒っぽい塔が 「当時の管制塔」であり、「管制塔」の直ぐ右下の「格納庫(NO.37ハンガー)」が、現在の「太平洋航空博物館」である。

「管制塔」は、「太平洋航空博物館」の正面に遺されている。現在は使用されていない。

入口のすぐ右手に「零式艦上戦闘機二一型」が展示されている。展示では、「真珠湾攻撃」に向かう為に母艦を発艦する 「零戦二一型」の様子が再現されており、母艦の甲板を模した台座や、搭乗員や母艦整備員の人形も展示されている。

併しながら、ここでに展示されている機体は「真珠湾攻撃」に参加した機体ではない。

この機体は、昭和17年(1942年)12月、中島飛行機製作所で製造された 「零戦二一型」の第500号機である。 海軍第二〇一航空隊に所属し、ソロモン諸島に於ける戦闘に参加したが、その後、ソロモン諸島バラレ島に放置されていた。

昭和39年(1964年)、機体が発見され、1980年代に修復された。その際、発動機をオリジナルの「栄一二型」から米国製のプラット&ホイットニー「R-1830」に換装し、飛行可能な状態にまで復元された。

機体に施された塗装は「真珠湾攻撃」に参加した「西開地重徳一飛曹の乗機」の塗装である。垂直尾翼の「BII-120」と胴体の青線2本は、第二航空戦隊二番艦「飛龍」所属を示す。

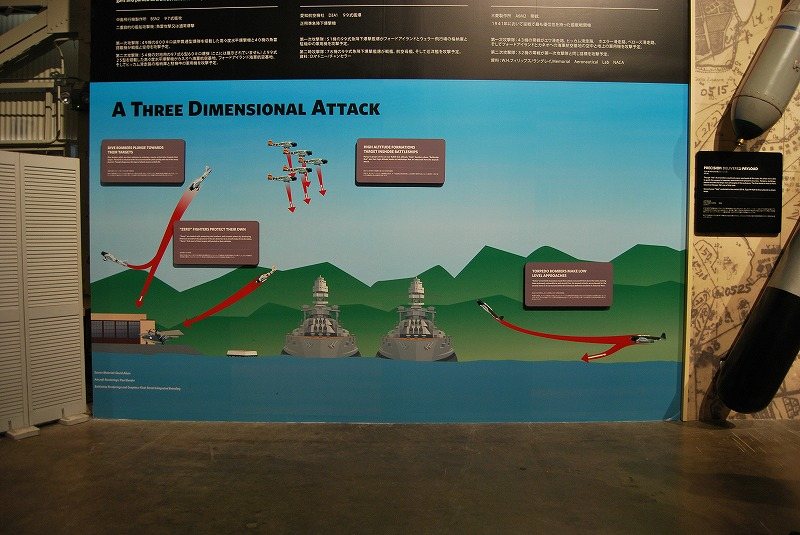

日本軍の「零式艦上戦闘機」「九七式艦上攻撃機」「九九式艦上爆撃機」による高度に組織化された「真珠湾攻撃」に関する説明。

「九七式艦上攻撃機」の水平爆撃・浅海面雷撃や「九九式艦上爆撃機」による急降下爆撃が説明されている。

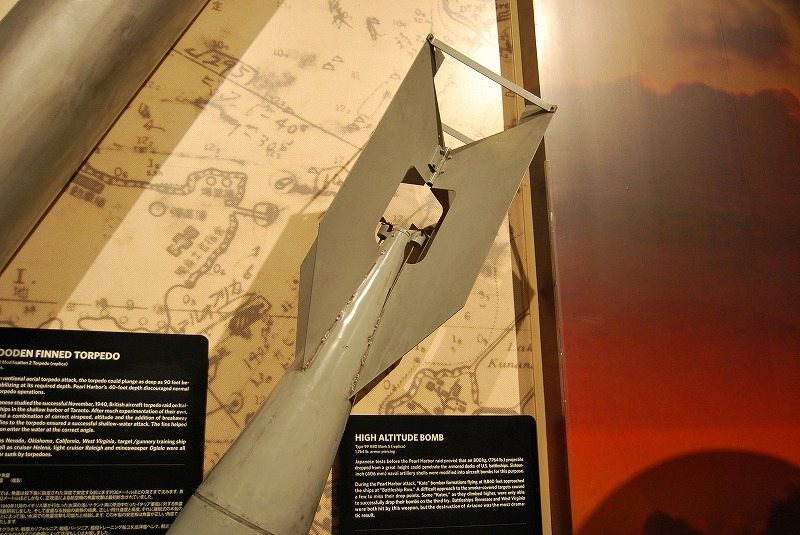

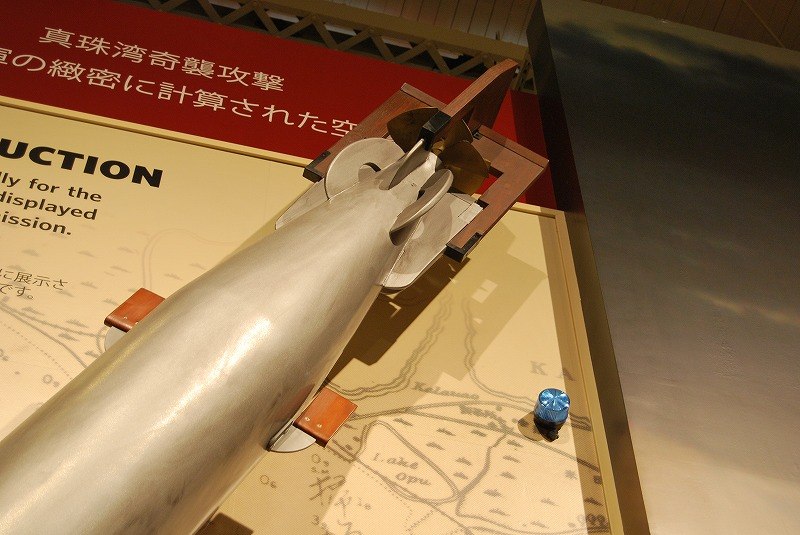

「真珠湾攻撃」に使用された日本軍の航空爆弾・航空魚雷の模型が展示されている。

左上から「九八式二十五番(250kg爆弾)」「九一式改二型(魚雷)」「九九式八十番五型(800kg爆弾)」。

「九八式二十五番(250kg爆弾)」(模型)の頭部。「九九式艦上爆撃機」から投下され、急降下爆撃によって高い命中率を示した。

「九九式八十番五型(800kg爆弾)」の尾部。

長門型戦艦の40cm砲弾(「九一式徹甲弾」)を改造して製作され、高度3000mから投下された。説明板には「九九式艦上爆撃機」から投下とあるが、これは誤りで、実際は「九七式艦上攻撃機」から投下された。

「九一式改二型(魚雷)」(模型)の尾部。

水深の浅い真珠湾(約12m)での雷撃を可能にする為の「木製安定板」が再現されている。

「九九式八十番五型」「九一式改二型」の実用化こそ、「真珠湾攻撃」成功の鍵であった。

エアロニカ65TC(日本軍機と初遭遇した飛行機)、P-40E(複製品)、K作戦(第二次真珠湾攻撃)の説明

民間用の遊覧飛行機「エアロニカ(Aeronica)65TC」である。

この機体は、昭和16年(1941年)12月8日朝、日本軍の真珠湾攻撃部隊第一波と初めて遭遇した飛行機であった。実物の機体が展示されている。

当時、搭乗していたのはロイ・A・ヴィトセック(後のハワイ州議員)と息子のマーティンであり、一時的に日本軍機に囲まれたが、8時10分、「ジョン・ロジャース空港(現ホノルル国際空港)」に着陸した。

この時の模様は、後に映画「トラ・トラ・トラ」(1970年:日本・アメリカ)に於いても再現されている。

「P-40E(ウォーホーク)」の複製品(レプリカ)が展示されている。

「P-40」は当時の米陸軍の主力戦闘機であった。展示されている複製品は「P-40E」であるが、当時 オアフ島に配備されていたのは「P-40B」であった。

「真珠湾攻撃」に於いて、オアフ島の米軍戦闘機は殆どが地上で撃破され、制空権は日本軍が掌握していた。併しながら、「ホイラー陸軍飛行場」「ハレイワ滑走路」からはごく少数の「P-40B」が辛うじて迎撃に発進、日本軍機と交戦した。

この時、迎撃に発進した米陸軍のケン・テイラー中尉、ジョージ・ウェルチ中尉は、被弾して負傷しながらも、日本軍機を撃墜して帰還した。後に特別殊勲十字賞を授与された。

映画「パール・ハーバー」(2001年:アメリカ)では、主人公達の「P-40」が日本軍機を大量撃墜して帰還するシーンがある。

しかし、史実に於いては、圧倒的に優勢な日本軍機に対して米軍戦闘機は苦闘した。併しながら、不利な状況に於いて、日本軍機と戦った彼ら米軍パイロット達の勇気は賞賛されるべきであろう。

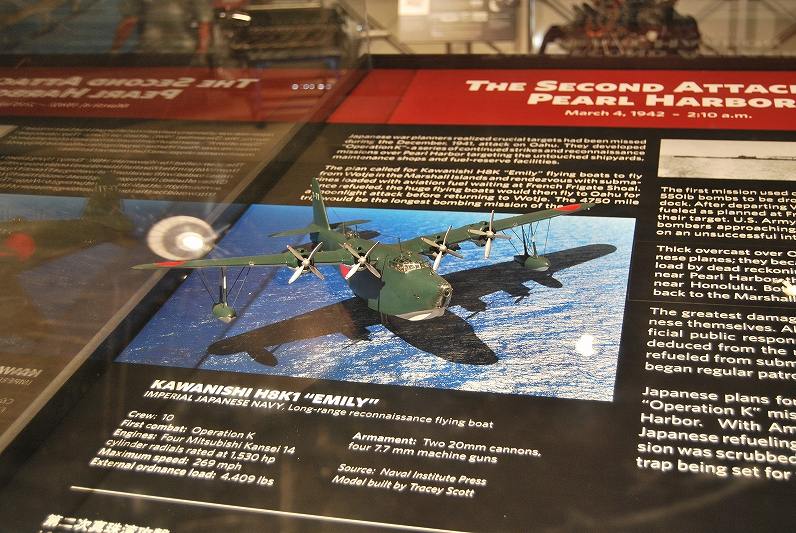

昭和17年(1942年)3月4日、日本軍によって実施された「K作戦」に関する説明である。「タンタラスの丘」で発見された爆弾の破片も展示されている。

「K作戦」は、「真珠湾攻撃」後の偵察と軍事施設爆撃を目的とし、「二式大型飛行艇」2機によって実施された。往復7600kmの爆撃行は第二次世界大戦最長であった。併しながら、「K作戦」は戦術的には大きな成果は無く、寧ろ米軍の警戒を厳重にさせてしまった事によって、後の「ミッドウェー海戦」に於いて重大な結果を日本軍にもたらした。

説明には、「一式大艇」とあるが、「二式大艇」の誤りである。

銃器、航空機用発動機(アリソン「V-1710」プラット&ホイットニー「R-1690」)

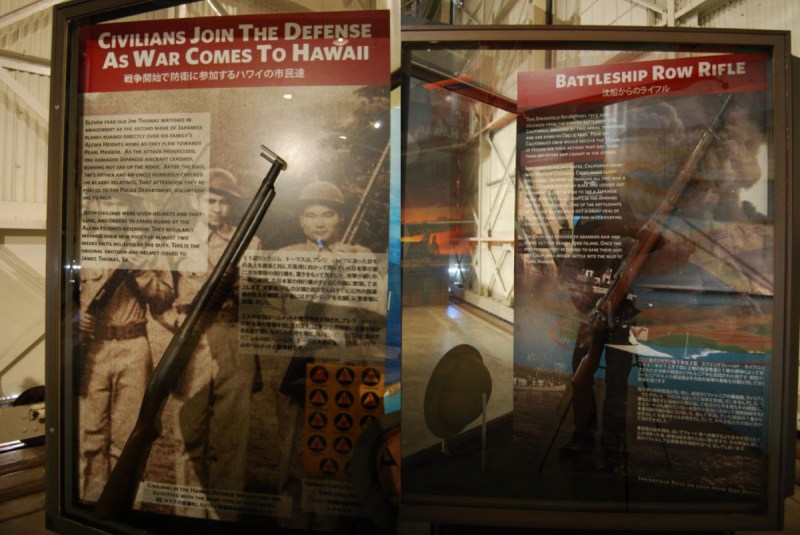

「スプリングフィールド1903年型小銃」(右)が展示されている。この「スプリングフィールド1903年型小銃」は「真珠湾攻撃」に於いて撃沈された戦艦「カルフォルニア」から引上げられた。

「真珠湾攻撃」の後、オアフ島の市民の多くが自警団に志願した。左はその時に使用された散弾銃・ヘルメットである。

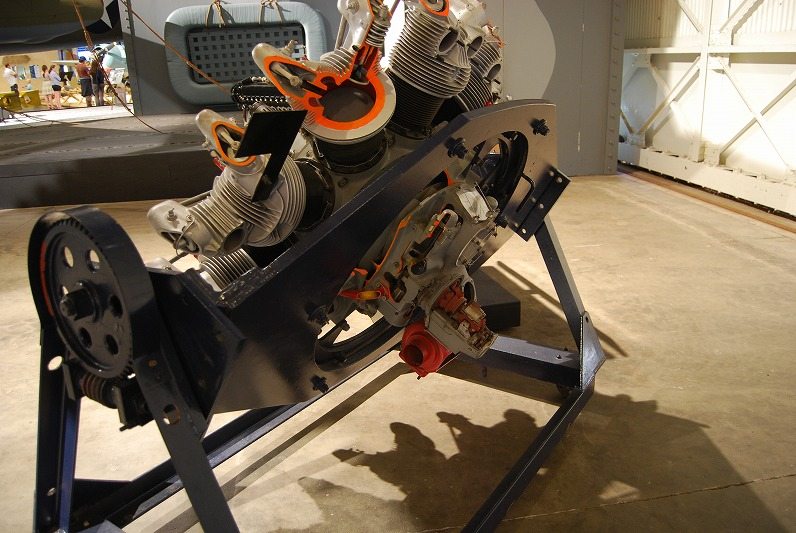

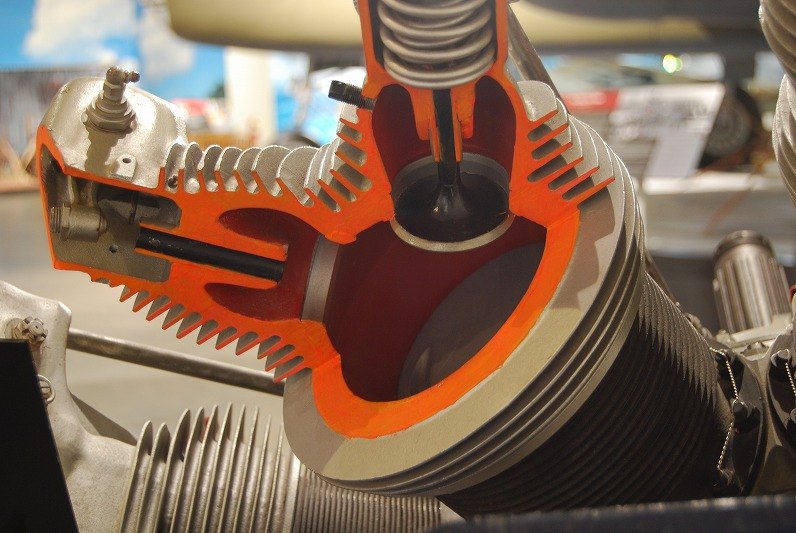

米軍の航空機用発動機2基(アリソン「V-1710」・プラット&ホイットニー「R-1690」)が展示されている。

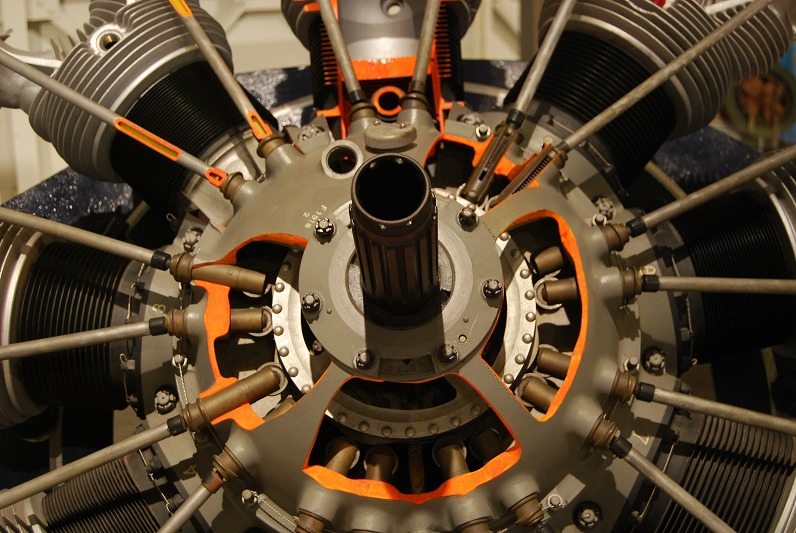

プラット&ホイットニー(PRTATT&WHITNEY)「R-1690」である。

1920年代に開発された星型9気筒の空冷発動機で、525~875馬力を出力する。「B-12」「O-38」「S-42」等に搭載された。大東亜戦争開戦時には既に旧式化しており、昭和17年(1942年)に生産終了した。

星型空冷発動機の構造が分かるように、一部がカットされて展示されている。カットされた断面はオレンジ色に塗装されている。

クランクケースの内部構造が良く分かる。

放射状に伸びる棒は、各気筒上のバルブを駆動するプッシュロッドである。このプッシュロッドが星型空冷発動機の特徴である。プッシュロッドも一部がカットされ、中空になっているのが良く分かる。

シリンダー(燃焼室)、給排気弁(バルブ)の内部構造が良く分かる。

シリンダーの外部には冷却用の放熱フィン(ひだ)がある。バルブは、右が吸気、左が排気、高温の排気が通過する排気弁の外部にも放熱フィンがある。

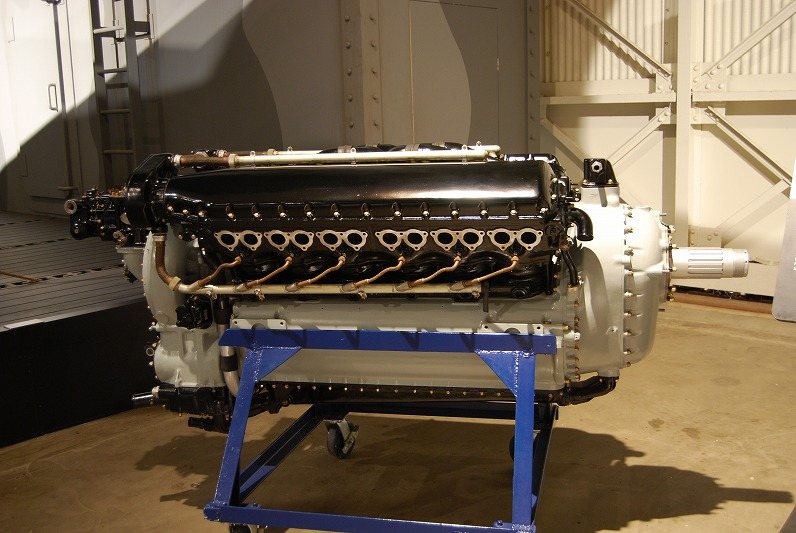

アリソン(ALLISON)「V-1710」である。

1920年後半に開発されたV型12気筒の液冷発動機で、1000~1475馬力を出力する。「P-38」「P-39」「P-40」「P-51」等、大東亜戦争に於ける米陸軍主力戦闘機の多くに、本発動機やその派生型が搭載された。米陸軍の代表的な航空機用発動機として昭和23年(1948年)まで各型式が生産された。

液冷発動機の最大の特徴である前面投影面積の小ささが良く分かる。

同時期の液冷発動機であるドイツ空軍のダイムラー・ベンツ「DB 601」(日本版:「アツタ」「ハ-40」)は倒立V型であったが、本発動機は正立V型であった。

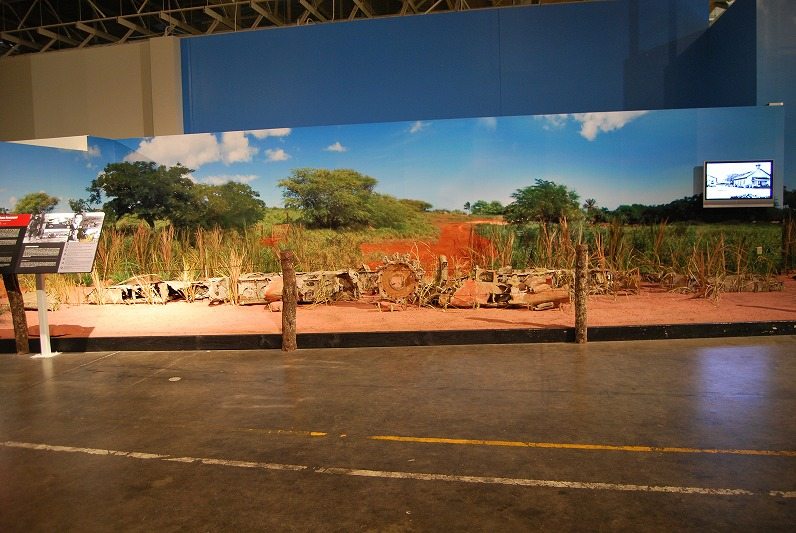

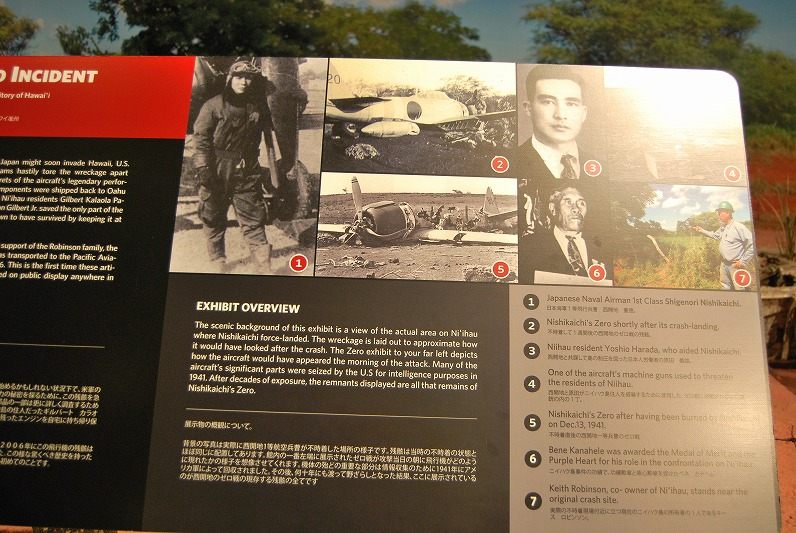

零式艦上戦闘機二一型の残骸、B-25B(ミッチェル)

「真珠湾攻撃」に参加した第二航空戦隊第二番艦「飛龍」所属の西開地重徳一飛曹が搭乗していた「零式艦上戦闘機二一型」の残骸(実物)が展示されている。

西開地機は、「真珠湾攻撃」(昭和16年12月8日)に於いて被弾、ハワイ諸島「ニイハウ島」に不時着した。不時着時に失神した西開地一飛曹は機内の書類を現地人に奪われてしまった。この時「ニイハウ島」には日本人移民の原田義雄がおり、西開地一飛曹は原田氏の助けを借りて書類の奪還を試みた。

併しながら、現地人との格闘の結果、西開地一飛曹は殺害され、原田氏も自決した。

西開地機は不時着時に西開地一飛曹によって破壊されており、後日、米軍が調査の為に一部の部品を持ち帰ったが、残骸のはそのまま放置されていた。

平成8年(2006年)、「ニイハウ島」の所有者であるロビンソン一家の協力により、放置されていた西開地機の残骸が集められ、「太平洋航空博物館」に寄贈された。現在は、「ニイハウ島」に放置されていた状態を再現した展示が成されている。

「B-25B(ミッチェル)」が展示されている。

この機体はオリジナルの「B-25B」ではなく、数機分の「B-25」の部品を集めて製作され、外観は「B-25B」を模した機体である。外観を模したのみで、機内は再現されていない。

昭和17年(1942年)4月18日、米陸軍ドゥーリットル中佐率いる「B-25B」が「東京初空襲」を実施した。

展示では、「東京初空襲」の際の空母「ホーネット」飛行甲板上の様子を再現している。

機首の爆撃照準器は再現されていない。

尾部の機銃は、軽量化の為に機銃を降ろし、黒く焼いたホウキの柄を装着した様子が再現されている。

説明板には「東京初空襲」に於ける戦渦と損害が示されているが、日本軍が「東京初空襲」の報復のために中国人25万人を殺害したという首をかしげるような記述がある。また、日本人の死者50人の中に含まれる小学生(米軍機の機銃掃射により死亡)については触れられていない。

歴史に関するあらゆる記述は必ずしも公平な立場から書かれているとは限らない。

SBD-3(ドーントレス)、F4F-3(ワイルドキャット)

「SBD-3(ドーントレス)」が展示されている。

大東亜戦争前半、米海軍の主力艦上爆撃として「珊瑚海海戦」「ミッドウェー海戦」「ガダルカナル島攻防戦」に於いて活躍した。

特に「ミッドウェー海戦」(昭和17年6月5日~7日)に於いては、日本海軍の正規空母4隻を撃沈するという大金星を挙げている。

主翼後縁の穴の開いた特徴的なダイブブレーキは、本機が急降下爆撃機である事を示している。

本機は固定武装として、エンジンカウリング上部に50口径12.7mm固定機銃2門、後部座席に30口径7.62mm2連装旋回機銃1基を装備した。

ソロモン諸島上空に於いて、日本海軍の撃墜王坂井三郎准尉が負傷したのは、本機の後部座席に装備された旋回機銃によってであった。

本機は急降下爆撃で機首を大きく下げた状態で投弾を行う為、爆弾は、胴体下に装備されたY字型の「トラピーズ」に懸架された。投下時はこれが前方に倒れる事で、プロペラ圏内に爆弾が干渉しないようになっていた。

「F4F-3(ワイルドキャット)」が展示されている。

展示はソロモン諸島「ガダルカナル島」の「ヘンダーソン飛行場」に展開した「カクタス航空隊」所属機を模している。

「F4F-3」は主翼に折畳みを装備していなかったが、後継の「F4F-4」以降は主翼に折畳み機構を装備し、航空母艦での運用が容易になった。

「F4F-3」の発動機はプラット&ホイットニー「R-1830-76」を装備、一段過給機(スーパーチャージャー)によって1200馬力(離昇)を出力した。

「F4F」は胴体に主脚を収納した。特徴的な主脚の構造が良く分かる。

車輪の下には、米軍が戦地で飛行場滑走路の補修に使用した「穴あき鉄板」が置かれている。

ずんぐりとした胴体が「F4F」の特徴であった。

「F4F」は日本海軍の 「零戦」と比べると運動性に於いては優れた機体ではなかったが、その汎用性の高さや信頼性の高さから、米海軍・米海兵隊の主力艦上戦闘機として大東亜戦争全般を通じて運用された。

ステアーマン N2S-3 / PT17 ケイデット、一式機動四十七粍速射砲

「ステアーマン(STEARMAN) N2S-3 / PT17 ケイデット(KEYDET)」が展示されている。

本機は米海軍、米海兵隊、米陸軍航空隊で使用されたボーイング社製の練習機であった。

後のアメリカ合衆国第41代大統領「ジョージ・H・W・ブッシュ」(パパ・ブッシュ)も、米海軍パイロットとして本機で訓練を受けており、その時のログブックが展示されている。

ステアーマン N2S-3 / PT17 ケイデット、一式機動四十七粍速射砲 ステアーマン N2S-3 / PT17 ケイデット、一式機動四十七粍速射砲 本機は初等・中等練習機として、米軍のパイロットの殆どが搭乗した。日本軍の「九三式陸上中間練習機」(赤とんぼ)に相当する機体であった。

コンチネンタル社製「670-4」発動機は、空冷星型7気筒で220馬力を出力した。最大速度は時速200kmであった。

前席に操縦訓練生、後席に教官が搭乗した。訓練中の前後席の通話は「ゴスポート」と呼ばれる中空の管を用い、互いのヘルメットに送話部と受話部が装着されていた。

「博物館」の片隅に日本軍の「一式機動四十七粍速射砲」が置かれている。

現在、この 「速射砲」は、「博物館」の正規の展示品では無いようであり、説明版等も無い。

「F4F(ワイルドキャット)」の展示されている場所に向かって左奥に置かれているが、立入り禁止の場所では無いので自由に見学する事ができる。

「速射砲」は柵等で囲われてはいないが、勝手に触ってはいけない。

この 「速射砲」は、全体に緑色の塗装が成されているが、これはオリジナルではなく、防錆の為に後から成されたものである。

大きな損傷は無く、保存状態は良い。

砲尾の閉鎖機や砲操ハンドルの様子が良くわかる。上側の砲操ハンドルにある赤いボタンは、砲を発射する引き金である。

照準機や防盾の取付け部等の様子が良くわかる。