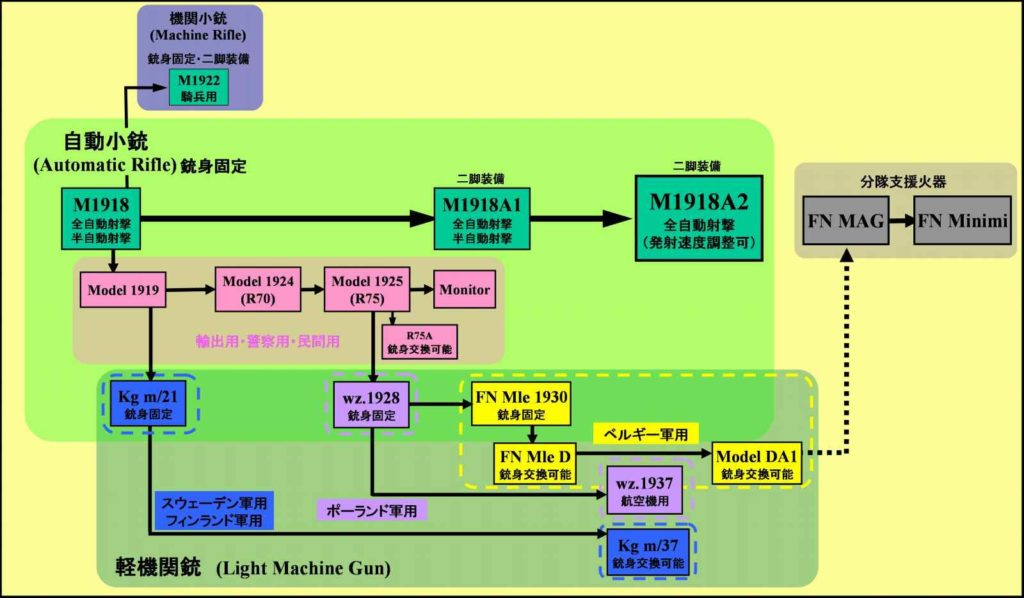

M1918(BAR:Browning Automatic Rifle)とは

「M1918」は第一次世界大戦末期から第二次世界大戦を経てベトナム戦争まで使用された米陸軍の自動小銃(オートマチックライフル:Automatic Rifle)である。

「BAR(Browning Automatic Rifle)」と愛称された。

本銃は、大正7年(1918年)、銃器設計者ジョン・M・ブローニングによって支援火器として開発され、弾丸を連続発射する事が可能な自動火器であった。

兵士1人でも運用出来、両手で保持して歩行しながら射撃できるように小型軽量であった。

その後、軽機関銃のように地面に設置して長時間の連続射撃を行う事も求められるようになった。

しかし、 小型軽量であった為に連続発射時の反動が大きく、また、加熱した銃身を素早く交換がする事が出来ない等、支援火器としては性能不足の面もあった。

併しながら、本銃は兵士1人での持ち運びが可能であった為、常に最前線の兵士と共に行動することができた。また、非常に頑丈で信頼性が高く、故障を起こすことは殆ど無かった。

その為、反動の大きさ等の扱い難さはあったものの、兵士からの評判は良かった。また、そのような本銃を扱えるという事は、優秀な兵士の証であると見なされるようになった。

本銃は、第一次世界大戦末期に初めて実戦投入され、その後改良を受けながら第二次世界大戦(昭和14年~昭和20年)に於いては米陸軍・米海兵隊で大量に使用された。また、朝鮮戦争(昭和25年~昭和28年)に於いても使用され、ベトナム戦争(昭和35年~昭和50年)に於いても一部で使用された。

本銃は、軽機関銃より安価で頑丈な支援火器として各国に輸出された。

更に、それらの国々でライセンス生産されたり、独自の改良を受けた各種の型式が生産された。

これらは、第二次世界大戦を通して使用され、戦後も長く使用された。

本銃は、主として第二次世界大戦と朝鮮戦争に於いて、米陸軍・米海兵隊のみならず各国の軍隊の支援火器として、その歩兵戦闘を支えた。

「自動小銃(Automatic Rifle)」とは

日本軍の「三八式歩兵銃」自動小銃(Automatic Rifle)とは、弾丸の発射・空薬莢の排出・次弾の装填を自動的に行う小銃を指す。

大正7年(1918年)、米国で分隊支援用火器として「M1918」が開発された時、初めて自動小銃(Automatic Rifle)という呼称が使用された。

第一次世界大戦(大正3年7月28日~大正7年11月11日)の頃まで、歩兵の主力装備であった小銃は全て槓棹式小銃(ボルトアクションライフル:Boltaction Rifle)であった。これは、弾丸を1発撃つ毎に、槓棹(ボルトハンドル)を手動で引いて遊底(ボルト)を操作し、空薬莢の排出・次弾の装填を行う小銃であった。

これに対し、自動小銃は自動的に空薬莢の排出・次弾の装填を行う機構を備えた小銃である。

自動小銃では、弾丸が発射される際の装薬の燃焼ガスの一部を瓦斯筒(ガスチェンバー)に送り込み、その圧力によって遊底(ボルト)を操作して自動的に空薬莢の排出・次弾の装填を行った。その結果、槓棹式小銃のように1発撃つ毎に手動で槓棹(ボルトハンドル)を操作する必が無くなった。

自動小銃では、引き金を引いている間ずっと弾丸が発射される全自動射撃(フルオート射撃)、引き金を引く毎に1発づつ弾丸が発射される半自動射撃(セミオート射撃)、引き鉄を引く毎に2~3発の弾丸が発射される制限点射(バースト射撃)等が可能である。

ここで、弾丸を連続発射する事が可能な銃器として機関銃(Machine Gun)がある。機関銃と自動小銃は、使用する目的によって求められる性能が異なる為、その形状や重量、機能等が違っていた。

機関銃は、味方歩兵の支援と敵陣地の制圧をする為に弾丸を連続発射する火器である。

連続発射に耐え得るように、冷却性能に優れた銃身や、反動に耐え得る安定性が必要とされ、必然的に重量は重くなる。重量の違いによって軽機関銃・重機関銃の違いはあるものの、基本的に複数の兵士で運用する。大量の弾丸を発射する為、給弾は弾帯(ベルト)や大型の弾倉を使用し、頑丈な三脚や二脚に搭載して運用する。また、加熱した銃身を素早く交換出来る機能を有する事が望ましい。

一方、自動小銃は、弾丸の連続発射が可能だが、あくまで小銃である。

小銃である以上、基本的に兵士1名で使用する為、重量はあまり重くする事は出来ない。その結果、長時間の連続発射には耐えられず、連続発射時の反動も大きくなる。従って、フルオート射撃が可能であっても、通常はセミオート射撃・バースト射撃を行い、必要な時だけフルオート射撃を行う。給弾は挿弾子(クリップ)や小型の弾倉が使用され、素早い銃身の交換が不可能な場合も多い。

第一次世界大戦後から第二次世界大戦にかけて開発された自動小銃としては、米陸軍の「M1918(BAR)」(全自動・半自動)と「M1Garand(M1ガーランド小銃)」(半自動)等があった。

これ等の第二次世界大戦までの自動小銃は、それまでの槓棹式小銃と同じ弾薬を使用した。槓棹式小銃は1発づつ射撃を行う為、一般的に大口径(7mm前後)で威力のある弾薬を使用する事が可能であるが、このような弾薬を自動小銃でフルオート射撃した場合、反動が大きく、扱いが困難であった。

支援火器として開発された「M1918(BAR)」はフルオート射撃が可能であり、米軍では分隊支援用火器と位置づけられていたが、チェコスロバキアの「ZB26軽機関銃」に代表される、所謂、軽機関銃と比較した場合、その射撃性能は劣っていた。また、「M1Garand」等のセミオート射撃可能な自動小銃も、槓棹式小銃より多少発射速度が速い程度であり、圧倒的な火力差を示すほどではなかった。

これに対し、第二次世界大戦中、ドイツ軍は「FG42」「StG44」という自動小銃を開発した。

これ等は、槓棹式小銃の弾薬よりも威力の小さい(反動の少ない)弾薬を使用し、これまでの槓棹式小銃や自動小銃よりも小型軽量であった。兵士1人が保持しての連続発射も可能であり、より高い火力密度の得られる小銃であった。

第二次世界大戦後、威力のある弾薬を使用する小銃に換わり、「FG42」「StG44」等の様に、比較的威力の弱い弾薬を使用する自動小銃、所謂、襲撃銃(アサルトライフル:Assault Rifle)が出現した。

現在、各国で開発・使用されている主力小銃の殆どがこのアサルトライフルである。

使用する弾薬は一般的に口径約5mmであり、かつて槓棹式小銃に使用されていた大口径(約7mm)の弾薬よりも威力は小さい。これらアサルトライフルの殆どが全自動射撃や半自動射撃が可能であり、結果、今日では一般的に自動小銃とはアサルトライフルを指す場合が多い。 旧ソ連の「AK-47」・米軍の「M16」・自衛隊の「89式小銃」等はアサルトライフルと呼ばれる自動小銃である。

これ以外に、大口径(約7mm)の弾薬を使用する自動小銃に関しても、米軍の「M1Garand」を発展させた「M14」等があり、現在も使用されている。このような自動小銃は、アサルトライフル(Assault Rifle)に対してバトルライフル(Battle rifle)と呼ばれる事がある。バトルライフルも、広い意味では自動小銃である。

アサルトライフル(Assault Rifle)やバトルライフル(Battle rifle)以外に、弾丸を連続発射する事が可能な銃器として短機関銃(サブマシンガン:Submachine Gun)がある。

短機関銃とは、一般的に拳銃弾を使用し、それを連続発射する事が可能な銃器を指す。拳銃弾は、口径は大きい(約9mm)が装薬が少ない。その為、小銃弾よりも射程や威力は劣るが、小銃弾に比べて反動が小さく、小型の銃器で連続発射が可能である。

第二次世界大戦で使用された短機関銃としては、米軍の「トミーガン」・ドイツ軍の「MP40」・ソ連軍の「PPSh-41」・日本軍の「一〇〇式機関短銃」等があった。尚、日本陸軍は短機関銃を機関短銃と呼称した。

短機関銃は弾丸を連続発射する事が可能であるが、使用する弾丸が拳銃弾である為、通常、自動小銃には含めない。短機関銃は接近戦や市街戦において有効な銃器である。

現在、自動小銃(Automatic Rifle)とは、拳銃弾よりは威力があり小銃弾よりは威力が弱い弾丸を連続発射する事が可能な銃器、即ち、襲撃銃(アサルトライフル:Assault Rifle)を指す事が一般的になっている。

「M1918」の開発

大正3年(1914年)7月28日に始まった第一次世界大戦は、それまでの陸上に於ける戦闘を一変させた。

即ち、機関銃の登場であった。機関銃は、既に日露戦争(明治37年2月6日~明治38年9月5日)に於いても組織的に運用されていたが、第一次世界大戦に於いては更に大規模に運用され、陸上戦闘の様子を一変させてしまった。

それ以前の陸上戦闘では、砲兵の準備射撃の後、密集した騎兵と歩兵の突撃によって勝敗が決していた。併しながら、密集して突撃する騎兵や歩兵の集団は、僅かな数の機関銃によってなぎ倒され、前進は瞬く間に頓挫した。砲兵による準備射撃も、分散して塹壕に潜む機関銃に対しては殆ど効果を挙げなかった。

塹壕に潜んで対峙する両軍は、寸土を巡って突撃を繰り返し、互いに僅かな数の機関銃によって夥しい死傷者を出した。最早これまでの密集隊形による突撃は無謀な行為でしかなくなり、分散して敵陣地に対して浸透を図る戦術に切り替えられていった。分散する規模は、やがて分隊(約10名)規模にまでなった。

併しながら、分隊規模に分散した場合、携行することが出来る火器が限定されてしまう問題があった。当時、機関銃の殆どは重量のある所謂、重機関銃であり、陣地に固定して運用するのが一般的であった。

その為、分隊規模で前進する場合、このような重量のある機関銃を迅速に移動させることは困難であった。

その結果、攻撃する敵陣地に対して指向する事の出来る火力が減少し、逆に敵陣地からの火力によって前進を阻止されてしまう場合があった。

そこで、前進する歩兵に随伴する事が可能な、分隊支援用火器が必要とされた。つまり、当時の機関銃(20kg~30kg)程は重くなく、兵士2名~3名程度で運用可能であり、かつ、大量の弾丸を連続発射する事が可能な火器が必要になったのであった。

この様な目的から、歩兵に随伴できる小型軽量の機関銃、所謂、軽機関銃が出現した。

これによって機関銃は、主として陣地に固定して使用する重機関銃と、歩兵に随伴して火力支援を行う軽機関銃に区別されるようになった。

軽機関銃としては、既に第一次世界大戦前の明治44年(1911年)に「ルイス軽機関銃」が開発され、ベルギー軍や英軍に採用されていた。また、第一次世界大戦勃発後の大正4年(1915年)にも「FM mle1915(ショーシャ軽機関銃)」が開発され、フランス軍に採用されていた。

米陸軍でも、当初は「ルイス軽機関銃」を装備し、第一次世界大戦参戦後(大正6年4月6日~)は「FM mle1915軽機関銃(ショーシャ軽機関銃)」を装備していた。これらは、米陸軍が使用していた小銃弾(「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」)に合うように改造されていた。

併しながら、「ルイス軽機関銃」に換わって装備された「FM mle1915(ショーシャ軽機関銃)」は、冷却性能不十分や故障の多さから不評であり、これに換わる新しい自動火器が必要とされていた。

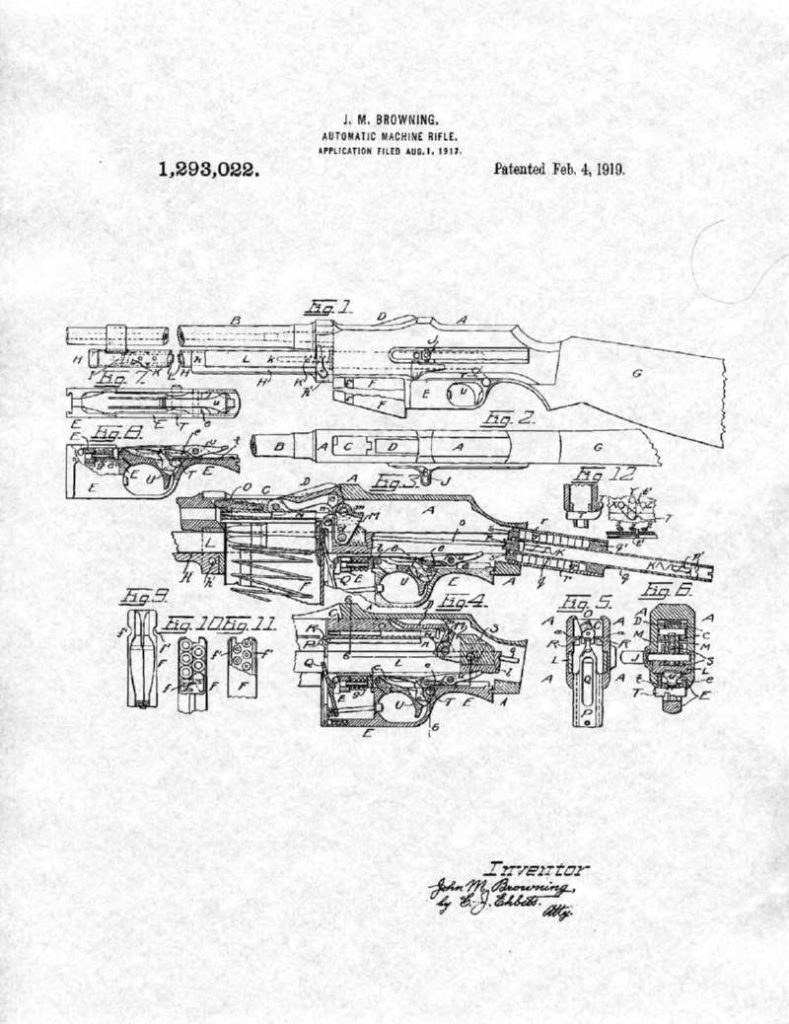

大正6年(1917年)、この様な状況に鑑み、米国の銃器設計者であるジョン・M・ブローニングは、米陸軍向けの新しい自動火器の開発を開始した。

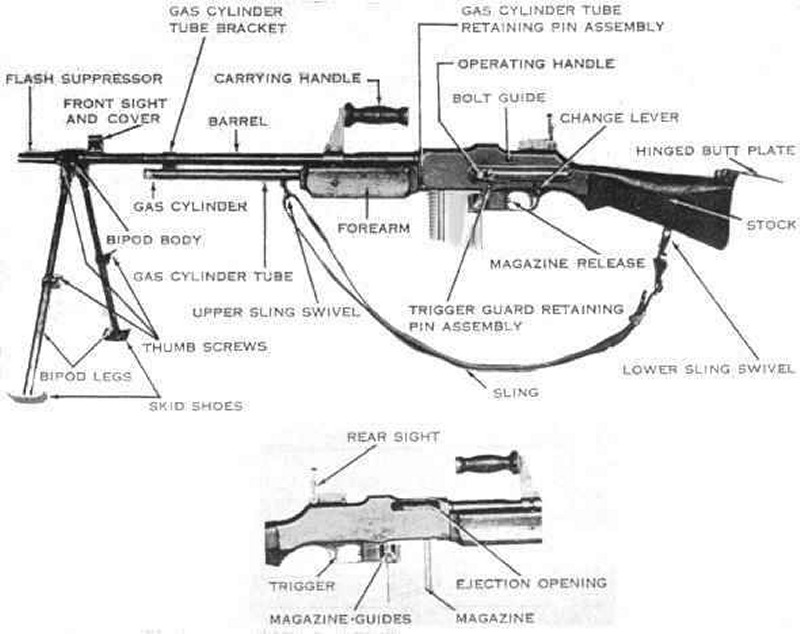

開発される自動火器の作動方式は、弾丸の発射時の燃焼ガスを利用するガス圧動作ピストンオペレーテッドが採用され、全自動射撃(フルオート射撃)と半自動射撃(セミオート射撃)が選択可能であった。弾薬は、米陸軍が小銃弾として使用していた「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」を採用し、給弾は小型の箱型弾倉を用いた。

この自動火器の開発上の最大の特徴は、一般的な軽機関銃よりも更に小型軽量という点であった。

当時の一般的な支援火器であった軽機関銃は、重機関銃に比べると小型軽量であったが、それでも運用には兵士2名~3名が必要であった。そこで、この自動火器は兵士1名で運用する事が可能で、分隊兵士の前進に合わせて歩行しながら射撃が行える事を目指した。

その為、形状は一般的な小銃の形状と似ていた。即ち、銃床は曲がった形状(曲銃床)であり、銃身には保持する為の握り(グリップ)が装備されていた。射撃時は、銃床を肩に当てて狙いを定めるか、或いは腰の位置に保持(腰だめ)して銃床ごと引金に指をかけた。もう片方の手は銃身下部の握り(グリップ)を支えた。

これにより、両手で保持して歩行しながらの射撃(Walking Fire)を行う事が可能になった。

また、両手で保持して射撃を行う事が前提である為、軽機関銃の様な二脚等は装備されていなかった。

この自動火器は、それまでの槓棹式小銃(ボルトアクションライフル:Boltaction Rifle)と機関銃(マシンガン:Machine Gun)の中間的な性格を持っていた。弾丸を連続発射する事が出来るが機関銃ほど重くはなく、小銃(ライフル:Rifle)の様に、両手で保持して操作する事が出来た。

その為、自動的に弾丸の発射を行う小銃、即ち自動小銃(オートマチックライフル:Automatic Rifle)と呼ばれた。尚、自動小銃(オートマチックライフル:Automatic Rifle)という呼称は、この時に初めて用いられた。

大正6年(1917年)5月、完成した自動小銃は「Browning Machine Rifle Model of 1918(M1918)」として米陸軍に採用された。この時はMachine Rifleという呼称が用いられていたが、後に「Browning Automatic Rifle Model of 1918」に変更され、更に「Rifle Automatic Browning Caliber.30 Model of 1918」に変更された。

最終的には「Rifle Caliber.30 Automatic Browning M1918」と表記されるようになったが、一般的には「M1918」と呼称された。また、前線の兵士からは「BAR(Browning Automatic Rifle)」の愛称で呼ばれた。

尚、本銃が採用されたのは大正6年(1917年)であったが、名称に「1918」とあるのは、同時に採用された水冷式軽機関銃の「Browning Machine Gun Model of 1917(M1917)」との混同を避ける為であった。

本銃の生産はコルト社(Colt Firearms)・ウインチェスター社(Winchester)・マーリン・ロックウェル社(Marlin-Rockwell)で行われた。大正7年(1918年)2月には本銃の最初の量産品が完成した。

「M1918」の特徴

本銃は、弾丸を連続発射する事が可能な小銃であった。

本銃は機関銃(Machine Gun)と小銃(Rifle)の中間的な性格であり、弾丸を連続発射する事が可能な小銃(Rifle)即ち、自動小銃(Automatic Rifle)と呼称された。この名称は本銃で初めて使用された。

当時、一般的な小銃では、弾丸を1発発射した後、手動で槓棹(ボルトハンドル)を引いて遊底(ボルト)を操作し、空薬莢の排出・次弾の装填を行っていた。

本銃は、弾丸が発射される際の装薬の燃焼ガスの圧力を利用する事によってこの操作を自動で行い、弾丸の連続発射を可能にしていた。燃焼ガスの一部は銃身下部に装着された瓦斯筒(ガスチェンバー)に送り込まれ、その圧力によって、ガスチェンバー内部の活塞(ロッド)が後部に押し下げられた。押し下げられた活塞(ロッド)が遊底(ボルト)を操作し、空薬莢の排出・次弾の装填を自動的に行った。

その結果、本銃の射手は引き鉄を引くだけで弾丸の発射を行うことが出来た。

本銃では、引き鉄を引いている間ずっと弾丸が発射される全自動射撃(フルオート射撃)と、引き鉄を引くと1発だけ弾丸が発射される半自動射撃(セミオート射撃)が選択出来るようになっていた。

重量は約8kgであり、当時の一般的な小銃(約4kg)の倍近かったが、軽機関銃(11kg~12kg)や重機関銃(20kg~30kg)より軽量であった。また、軽機関銃でも運用には兵士2名~3名を必要としたのに対し、本銃は兵士1名で運用出来た。本銃は、分隊の前進に随伴して火力支援を行う事を目的としており、小型軽量であったという事はこの目的に適っていた。

本銃の弾薬は「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」を使用した。

この弾薬は、当時、米陸軍が小銃弾として使用しており、米陸軍では本銃と小銃(「スプリングフィールドM1903小銃」)とで弾薬の互換性があった。これは、弾薬の補給という観点からは効率が良いと言えた。併しながら、「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」は比較的威力のある弾薬であり、これを発射した場合の反動は非常に大きかった。

本銃は一般的な小銃と同様の形状をした銃床(曲銃床)と、銃身下部に保持する為の握り(グリップ)を備えていた。当初は二脚等は装備されておらず、兵士1名が両手で保持して射撃を行った。

これは、本銃が、軽機関銃のように地面に設置して射撃するのではなく、分隊の兵士の前進に合わせて歩きながらの射撃(歩行射撃:Walking Fire)を行う為に開発されたからであった。

しかし、威力のある小銃弾を連続発射する場合、軽機関銃よりも軽量な本銃では射手に伝わる反動が大きく、連続発射中の本銃を保持するのには難があった。また、本銃は空冷式であったが、銃身は機関部に固定されおり、、連続発射によって銃身が加熱した場合に素早く交換をする事が出来なかった。後に、二脚が装備されて地面に設置して射撃する事も可能になったが、固定された銃身が長時間の連続発射に耐えらず、軽機関銃のような運用は難しかった。

その為、本銃は支援火器としては性能不足な面もあり、あくまで簡易的な自動火器であった。

併しながら、本銃は前線の兵士から絶大な支持と信頼を得た。

本銃は1人で運用出来るという手軽さと同時に、非常に頑丈で信頼性が高く、殆ど故障が起きないという安心感があった。実際に最前線で敵と向かい合う兵士にとって、どこにでも持ち運べ、必要な時に必ず弾丸が発射できる事が最も重要であった。

連続射撃時の反動に耐え、小銃より重い本銃を扱う兵士には、体格が大きく屈強な者が多かったという。

また、支援火器である本銃は敵の兵士にとっては脅威となった。そこで、本銃を扱う兵士は優先的な攻撃対象となり、死傷する確率が高く、本銃を扱う事は危険な任務であった。

それ故、前線の兵士にとって、本銃を扱えるという事は優秀な兵士である事意味し、また、危険な任務を遂行できる勇敢な兵士である事を意味した。

結果、戦場に於いて本銃を扱う事は、兵士にとって一種のステータスと見られるようになった。

「M1918」の生産と改良

本銃が「M1918」として採用されると、大正6年(1917年)7月16日、コルト社(Colt Firearms)に対して12000挺の生産が発注された。併しながら、コルト社(Colt Firearms)は英軍向けの「ヴィッカース機関銃」の生産で手一杯であり、本銃の生産は遅延する見込みであった。そこで、前線での本銃に対する要求を満たすべく、ウインチェスター社 (Winchester)が主として本銃の生産を担うことになった。ウインチェスター社 (Winchester)では、より量産に適した設計変更が成された。

しかし、本銃の生産は大正7年(1918年)2月まで開始されなかった。あまりに生産を急いだ為、ウインチェスター社(Winchester)で最初に完成した1800挺は、各銃毎に部品の互換性が保たれておらず、全くの規格外品であった。そこで、生産工程を本銃の仕様に合わせて見直す為に一時的に生産を停止させた。ウインチェスター社(Winchester)では、当初、25000挺の生産を請負っており、大正7年(1918年)6月までには量産体制に入った。早速その月に4000挺が出荷され、7月には9000挺が出荷された。

コルト社(Colt Firearms)とマーリン・ロックウェル社(Marlin-Rockwell)に於いても、程なく量産体制に入った。大正7年(1918年)6月11日、これら生産会社からの最初の生産品が出荷され、各生産会社での生産も1日200挺に達した。

大正7年(1918年)7月には最初の本銃がフランスに到着した。早速、西部戦線に展開していた米陸軍第79歩兵師団に配備され、9月13日には初めて実戦で使用された。

コルト社(Colt Firearms)だけで9000挺の本銃を生産した。また、上記の生産会社3社に於いて毎日706挺の本銃が生産され、大正7(1918年)年11月11日に第一次世界大戦が終結するまでに約52000挺の本銃が生産された。

その後も、大正7年(1918年)から大正8年(1919年)までの間に、10万2125挺の本銃が生産された。生産の内訳は、コルト社(Colt Firearms)で16000挺、ウインチェスター社(Winchester)で47123挺、マーリン・ロックウェル社(Marlin-Rockwell)で39002挺であった。

第一次世界大戦末期に登場した本銃は、その後、様々な改修を受けた。

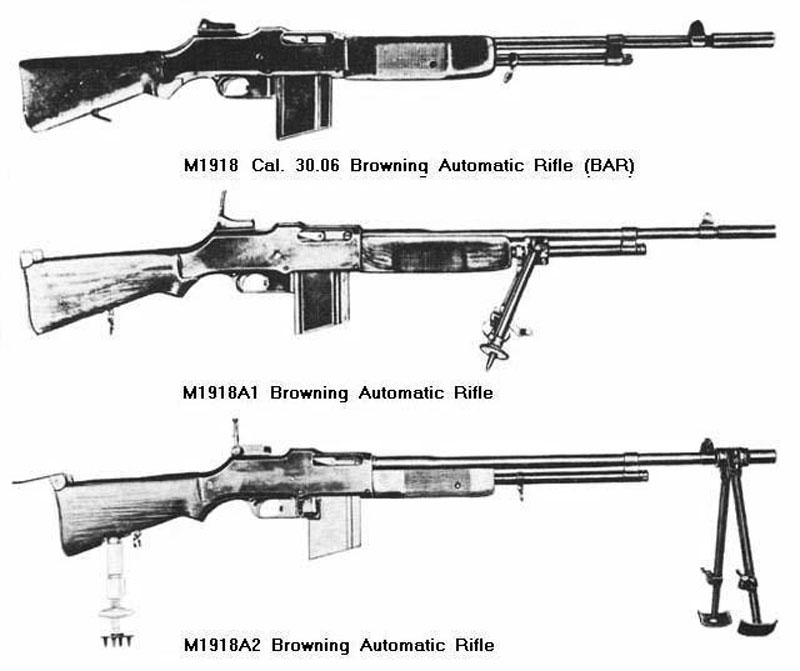

大正11年(1922年)、騎兵が運用できる小型の軽機関銃として、本銃(「M1918」)を改造した「M1922」が開発されたが、生産は少数に留まった。また、昭和12年(1937年)には、「M1918」の改良型として「M1918A1」が開発された。

「M1922」や「M1918A1」は、折畳み式の二脚を装備していた。二脚は、地面に設置して射撃を行う際に使用する装備であった。これは両手で保持して行う射撃に比べて安定して射撃を行うことが事来た。

即ち、本銃が、分隊兵士の前進に合わせて歩行しながら射撃するだけではなく、軽機関銃のように連続して弾丸を発射し続ける事も求めらるようになっていったからであった。

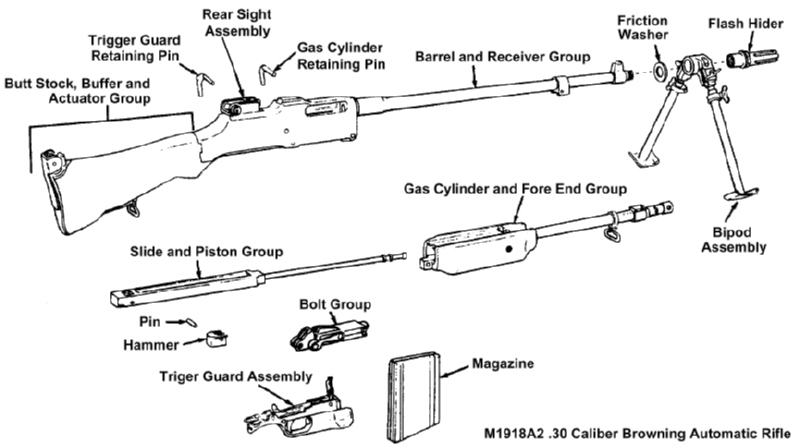

昭和13年(1938年)から昭和14年(1939年)にかけて、「M1918A1」にさらに改良を加えた「M1918A2」が開発された。それまでの型式では全自動射撃(フルオート射撃)と半自動射撃(セミオート射撃)が可能であったが、「M1918A2」では全自動射撃(フルオート射撃)のみとされた。これは、本銃が簡易的な軽機関銃として運用されるようになった事を意味した。

しかし、本銃は元々は軽機関銃のような運用は想定しておらず、連続発射によって銃身が加熱しても素早く交換することが出来なかった。そこで、「M1918A2」には射撃速度を調整する機構が追加された。射撃速度を落とすことによって、銃身の加熱を防ぎつつ連続射撃を行えるようにする為であった。

昭和14年(1939年)9月1日に第二次世界大戦が始まると、本銃(「M1918A2」)は、米陸軍・米海兵隊に於ける分隊支援火器として大量に運用された。

本銃(「M1918A2」)は、簡易的な軽機関銃としての運用も期待されていたものの、銃身が交換できない事や軽量である為に射撃時の反動が大きい事など、分隊支援火器としては性能不足も否めなかった。

しかし、本銃は非常に頑丈で信頼性が高かった。また、小型軽量であった為、どのような場所にでも運び込むことが出来た。前線で敵と対峙する兵士にとって、使い勝手が良く、故障を起こすこと無く弾丸を発射してくれる本銃は、非常に頼もしい存在であった。その為、本銃を扱う兵士は特に屈強な兵士が選ばれ、それは兵士にとって憧れでもあった。

本銃は、第二次世界大戦を通じて、北アフリカや南太平洋の島嶼、やがてはイタリア半島や北フランス、中部太平洋やフィリピン諸島等に於いて、常に兵士と共に常に最前線にあった。

また、本銃はコルト社(Colt Firearms)によって幾つかの輸出用・民間用の型式が開発、販売された。

これらはヨーロッパの国々への売込みが行われ、ベルギー、ポーランド、フィンランド等に採用された。

後にライセンス生産権も販売され、これらの国々に於いても生産された。更に、そこで独自の改修を受けた型式が数多く開発・生産された。

特に、これら輸出先の国々では、素早く銃身の交換が出来るように改修した型式が幾つか開発された。

これは、輸出先の各国が、本銃を軽機関銃として運用する事を考えた為であった。この様な改修をうけたのは、ベルギーの「FN Mle D」やフィンランドの「Kulsprutegevar m/37(kg m/37)」であった。これら本銃の派生型は、ソ連・フィンランド戦争( 昭和14年11月30日~昭和15年3月13日・昭和16年6月26日~昭和19年9月19日)や第二次世界大戦(昭和14年9月1日~昭和20年8月15日)で使用され、戦後も長らく運用された。

「M1918」の各型式

本銃には以下に示す型式が存在した。

米軍用:「M1918」「M1918A1」「M1918A2」「M1922」

輸出用:「Model 1919(Model U)」「Model 1924」「Model 1925(R75)」「R75A」

警察用・民間用:「Colt Monitor Machine Rifle(R80)」

ライセンス生産品:「FN Mle 1930」「FN Mle D」「Model DA1」「7.92mm rkm Browning wz.1928 」「karabin maszynowy obserwatora wz.1937 」「Kulsprutegevar m/21(kg m/21)」「Kulsprutegevar m/37(kg m/37)」

「M1918」

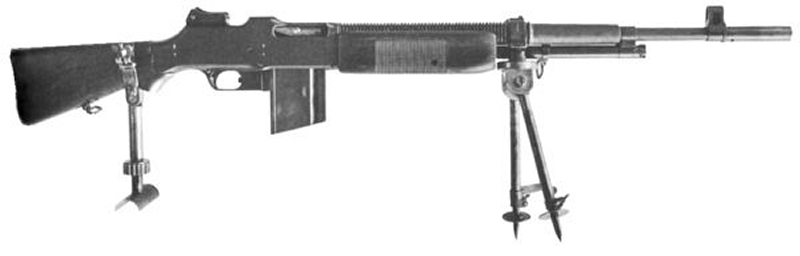

「M1918」は、最初にに生産された型式であった。

重量:7.25kg 口径:7.62mm 銃身長:61.0cm 全長:119.4cm

発射速度:500~650発/分 初速:860 m/秒

最大射程距離: m 有効射程距離: m

弾薬:30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

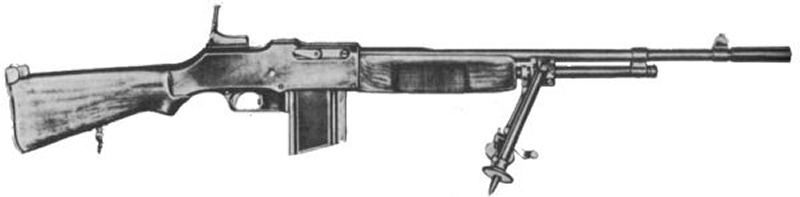

「M1918A1」

「M1918A1」は、「M1918」から発展した型式であり、「M1918」の後継となる型式であった。

「M1918」の銃身下部の瓦斯筒(ガスチェンバー)に滑り止めの鋲(スパイク)が付いた二脚を装備し、銃床に肩当て板を追加した型式が開発された。

これは「M1918A1」として昭和12年(1937年)に採用された。

「M1918A1」に装備された二脚は高さを調整することが可能であった。この二脚と銃床に追加された肩当て板は、伏射(地面に伏せて行う射撃)時に使用する装備であった。

この事は、「M1918A1」が、それまで想定されていた肩付け射撃(小銃のように銃床に肩を当てて行う射撃)以外にも、地面に設置して行う射撃も想定していた事を意味した。

地面に設置しての射撃は、弾丸を連続発射した時に安定性を確保する為であった。

つまり、これまでの様に両手で保持して行う射撃だけでは、支援火器として不十分であると判断された、と考えられる。

「M1918A1」は、「M1918」に換わって米陸軍・米海兵隊に配備されていった。

また、少数の「M1918」が「M1918A1」に改修され、機関部にA1の刻印が後打された。

重量:8.4kg 口径:7.62mm 銃身長:61.0cm 全長:119.4cm

発射速度:500~650発/分 初速:860 m/秒

最大射程距離: m 有効射程距離: m

弾薬:30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

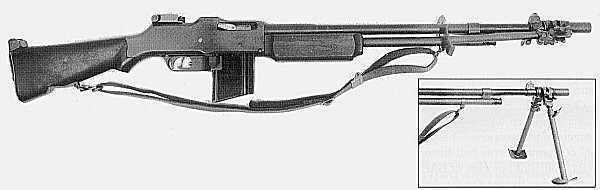

「M1918A2」

「M1918A2」は、「M1918A1」から発展した型式であり、「M1918A1」の後継となる型式であった。

昭和13年(1938年)から昭和14年(1939年)にかけて、「M1918A1」に更なる改造が加えられた。

最も大きな変更点は、「M1918」「M1918A1」では全自動発射(フルオート発射)・半自動発射(セミオート発射)の切替が可能であったが、半自動発射(セミオート発射)の機能を廃止し、全自動発射(フルオート発射)のみとした事であった。 (「M1918A2」 →)

また、「M1918A1」では銃身下部の中央付近に取付けられていた二脚は、銃口付近に取付けられ、滑り止めの鋲(スパイク)は廃止された。更に、銃床に収納式の一脚が装備された。

他にも、引金の用心金の前に弾倉のガイドが設けられたり、銃身下部の握り(グリップ)が短縮されて、銃身との隙間に遮熱板が取付けられ た。

これらの改造は、両手で保持して射撃する事以外にも、地面に設置して射撃する事を想定した結果であった。即ち、「M1918A2」は当初想定していた歩行射撃可能な自動火器としてのみならず、より強力な支援火器として軽機関銃に近い運用を求められていったと考えられる。

(← 「M1918A2」)

その為、「M1918A2」では全自動射撃(フルオート射撃)のみであった。

併しながら、依然として銃身は固定されており、加熱した銃身の迅速な交換は出来なかった。つまり、長時間の連続射撃は困難であった。そこで、「M1918A2」には発射速度の切替機能が追加された。この切替機能によって、発射速度は300~450発/分と500~650発/分を選ぶ事が出来た。

昭和17年(1942年)には木製(クルミ材)の銃床が、ベークライト製に変更された。

また、第二次世界大戦末期には銃身上部に持ち運び用の取っ手(ハンドル)が取付けられた。

「M1918A2」は、第二次世界大戦や朝鮮戦争に於いて、米陸軍・米海兵隊によって大量に運用され、分隊支援火器として常に歩兵と共に最前線にあった。

銃身が固定されていた「M1918A2」は、弾丸を連続発射する際は銃身の加熱に注意する必要があった。その為、前線の兵士は、発射速度を下げたり、引金を絞ったり放したりして2~3発ずつ射撃する制限点射(バースト射撃)を行う事で、銃身の加熱を防がざるを得なかった。

しかし、「M1918A2」は頑丈さと信頼性の高さによって前線の兵士の支持を得ていた為、連続発射性能の低さはあまり問題にはならなかった。また、前線の兵士にとっては小型軽量で持ち運びが容易である事も歓迎されていた為、銃口に取付けられていた二脚は取外されて運用される事もあった。

初期の「M1918A2」は、「M1922」「M1918A1」を改修して生産された。この場合は機関部にA2の刻印が後打された。その後は新しく生産され、コルト社(Colt Firearms)以外にも、マーリン・ロックウェル社(Marlin-Rockwell)やウインチェスター社(Winchester)に於いても生産された。

昭和20年(1945年)に第二次世界大戦が終わるまで約16万8000挺の「M1918A2」が生産された。昭和25年(1950年)に朝鮮戦争が始まると生産が再開され、更に約61000挺の「M1918A2」が生産された。

重量:8.8kg 口径:7.62mm 銃身長:61.0cm 全長:121.5cm

発射速度:300~450発/分・500~650発/分(切替可能) 初速:860 m/秒

最大射程距離: m 有効射程距離: m

弾薬:30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

「M1922」

「M1922」は、「M1918」から初めて改造された型式であり、米陸軍の騎兵用の型式であった。

米陸軍では、騎兵に装備する軽量の支援火器として、「M1918」に対して改造を行った。

「M1918」の銃身を、銃身後半部に放熱用のフィン(ひだ)を備え、それまでの銃身よりも冷却性能に優れた重量のある銃身に交換した。さらに、銃身下部に折畳み式の二脚と銃床に着脱式の一脚を装備した。この二脚には滑り止めの突起(スパイク)が設けられていた。また、「M1917軽機関銃」と同一の照準器が取付けられた。

更に、騎兵の装備である為、銃床の側面に負皮(スリング)用の金具が取付けられ、馬上で背負った時に銃が横向きになるようになっていた。銃床の肩当て板も新しい形状になっていた。

大正11年(1922年)、「M1922」として米陸軍に採用され、騎兵に配備された。

「M1922」は、騎兵の運用する小型軽量の軽機関銃という位置づけであった。

冷却性能に優れた放熱フィン(ひだ)を装備した銃身や、二脚と一脚は、地上に設置して弾丸を連続発射する事により、火力支援を行う為の装備であった。また、重量11.0kgは、「M1918」(7.25kg)よりは重くなったものの、当時の軽機関銃(11kg~12kg)よりはやや軽く、機動性を重視する騎兵の運用に適すると考えられた。

その為、「M1918」が自動小銃(オートマチックライフル:Automatic Rifle)と呼称されたのに対し、「M1922」は機関小銃(マシンライフル:Machine Rifle)と呼称された。即ち、自動小銃(オートマチックライフル:Automatic Rifle)よりも機関銃(マシンガン:Machine Gun)に近く、簡易的な軽機関銃として運用する事を想定していた。

併しながら、原型となった「M1918」はもともと軽機関銃としての運用は考えておらず、歩兵1人が両手で保持して歩行しながら支援射撃を行うことを想定して開発された自動小銃であった。その為、銃身は固定されており、弾丸の連続発射を前提とした軽機関銃のように、加熱した銃身を迅速に交換する事ははできなかった。

「M1922」は、「M1918」よりも冷却性能に優れた銃身を装備していたが、この銃身は基本的に交換不能であった。結局、固定された銃身では、弾丸の連続発射に限界があり、軽機関銃のような運用をすることは難しかった。

騎兵が運用する支援火器として開発された「M1922」は、上記のような理由から支援火器としては不十分であった。また、騎兵という兵科自体がその後は廃れていったこともあり、昭和15年(1940年)、「M1922」は米陸軍に於いて廃止され、運用されなくなった。

同時に、簡易的な軽機関銃としての運用を期待された、重い銃身・二脚等を装備する機関小銃(マシンライフル:Machine Rifle)という分類も廃れてしまった。

現在は、この様な用語は殆ど使用されなくなった。

重量:11.0kg 口径:7.62mm 銃身長:61.0cm 全長:119.4cm

発射速度:500~650発/分 初速:860 m/秒

最大射程距離: m 有効射程距離: m

弾薬:30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

「Model 1919(Model U)」

「Model 1919」は、「M1918」の初めての輸出用の型式であった。

「M1918」の生産を行っていたコルト社(Colt Firearms)では、大正8年(1919年)、海外輸出用の型式を開発した。

これは、コルト社(Colt Firearms)での開発名は「Model U」と呼ばれており、「Automatic Machine Rifle Model 1919」として販売された。

「Model 1919」は、「M1918」と異なる復座機構(リターンメカニズム)を備えていた。

「M1918」では復座バネが瓦斯筒(ガスチェンバー)内にあったが、「Model 1919」では復座バネが銃床内にあった。

また、銃口の消炎器(フラッシュハイダー)は装備されていなかった。

「Model 1924」

「Model 1924」は、「M1918」の輸出用の型式であった。

輸出用であった「Model 1919」の引金を拳銃型の握り(ピストルグリップ)に変更し、銃身下部の握り(グリップ)の形状も変更した型式が「Model 1924」であった。

「Model 1924」は、短期間のみ生産され、「Model 1925」へと発展していった。

「Model 1925(R75)」

「Model 1925」は、「M1918」の輸出用の型式であり、最も多数販売された型式であった。

コルト社(Colt Firearms)では、輸出用であった「Model 1924」を基に、新しい輸出用の型式(開発名「R75」)を開発した。これは、「Model 1924」の銃身を、放熱用フィン(ひだ)を備えた重量のある銃身に交換した型式であった。更に、軽量の二脚を装備し、弾倉と俳莢部に防塵カバーを備えていた。

「R75」「Model 1925」として販売され、最も多数販売された。

また、輸出先で様々な弾薬に合うように改造され、「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」以外にも、「7x57mm弾(7mmモーゼル弾)」」「7.92x57mm弾(8mmモーゼル弾)」「7.65x53mm弾(ベルギー・モーゼル弾)」「6.5x55mm弾(m/94弾)「7.7x56mmR弾(.303British弾)」等に合わせて改造された。

「R75A」

「R75A」は、「M1918」の輸出用であった「Model 1925(R75)」の銃身を交換可能なように改造した型式であった。

「M1918」の輸出用であった「Model 1925(R75)」は、冷却用フィン(ひだ)の付いた銃身を装備し、軽量の二脚を装備する等、軽機関銃に近い運用を想定していた。併しながら、銃身は固定されており、加熱した銃身を迅速に交換する事は出来なかった。その為、長時間の連続射撃は困難であった。

そこで、「Model 1925(R75)」の銃身を交換可能なようにした型式が、開発され、コルト社(Colt Firearms)に於いて「R75A」と呼称された。

「R75A」は、大正13年(1924年)にオランダ軍向けに少量生産されたのみであった。

「Colt Monitor Machine Rifle(R80)」

「Colt Monitor Machine Rifle」は、「M1918」の警察用・民間用の型式であった。

大正11年(1924年)、コルト社(Colt Firearms)では、「M1918」の警察用・民間用の型式(開発名「R80」)を開発した。これは、機関部を軽量化し、銃身は、「M1918」の61.0cmに対して、45.8cm(18inch)の短い軽量の銃身を装備した。

銃口には銃口制退器(コンペンセーター)が装着されていた。

また、引金には拳銃型の握り(ピストルグリップ)が装備され、銃身下部の握り(グリップ)も形状が見直されていた。二脚は装備されていなかった。これは、両手で保持して小銃のように射撃する事を想定したものであった。

コルト社(Colt Firearms)では、「R80」を「Colt Monitor Machine Rifle」として販売した。

ここで、名称にMachine Rifleの呼称が用いられているが、この呼称は、単に市場にアピールする為の商品名であり、「M1922」のように軽機関銃に近い運用を考えた機関小銃(マシンライフル:Machine Rifle)という意味ではなかった。

当時、米国の警察では「トミーガン」を装備していた。しかし、拳銃弾を使用する「トミーガン」は、年々品質が向上していた自動車の外板に対する貫通力が不足していた。そこで、より貫通力の高い「Monitor」の採用が決まり、昭和6年(1931年)、警察やFBI(アメリカ連邦捜査局)に「Monitor」90挺が配備された。

「Monitor」の生産は警察用として少数に留まった。

最終的に125挺程が生産され、殆どがFBIに配備された。

「FN Mle 1930」

「FN Mle 1930」は、ベルギーの国営銃器製造会社ファブリックナショナル(FN:Fabrique Nationale)社(現在のFN Herstal)でライセンス生産された型式であった。

大正9年(1920年)、ベルギーのファブリックナショナル(FN)社は、米国のコルト社(Colt Firearms)から「M1918」の輸出用であった「Model 1925」のライセンス生産権を得た。ファブリックナショナル(FN)社では、これをポーランドに対して売り込み、「ルイス軽機関銃Mk.1」「ホチキスMle1914重機関銃」を退けてポーランド軍に採用された。昭和3年(1928年)、ポーランドではこれを「wz.1928」として採用した。

ファブリックナショナル(FN)社では、この「Model 1925」「wz.1928」を基に、ベルギー軍で使用していた「7.65x53mm弾(ベルギー・モーゼル弾)」に合うように改造を行った。これは、昭和5年(1930年)、「FN Mle 1930」としてベルギー軍に採用された。

「FN Mle 1930」は、原型となった「Model 1925」「wz.1928」同様、引金に拳銃型の握り(ピストルグリップ)を備え、軽量の二脚、放熱フィン(ヒダ)の埋め込まれた重い銃身を装備した。

中華民国軍で使用される「FN Mle 1930」弾薬は「7.65x53mm弾(ベルギー・モーゼル弾)」を使用し、給弾は20発入り箱型弾倉によって行われた。

銃身下部の瓦斯筒(ガスチェンバー)に設けられた弁(バルブ)の形状が「Model 1925」「wz.1928」と異なっており、発射速度を抑制する為に使用された。

また、銃床に肩当が装備され、三脚に搭載して運用出来るようにもなっていた。

「FN Mle 1930」は、ベルギー軍に於いて支援軽火器(軽機関銃)として運用された。

また、一部は海外にも輸出され、中華民国軍等に於いても、軽機関銃として運用された。

生産数は約10000挺であった。

重量:9.2kg 口径:7.65mm 銃身長:61.1cm 全長:111.1cm

発射速度:400~700発/分(調整可能) 初速:853 m/秒

弾薬:7.65x53mm弾(ベルギー・モーゼル弾) 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

製造数:約10000挺

「FN Mle D」

「FN Mle D」は、ベルギーのファブリックナショナル(FN:Fabrique Nationale)社(現在のFN Herstal)で生産されていた「FN Mle 1930」を銃身交換可能なように改造した型式であった。

昭和7年(1932年)、既にベルギー軍に採用されていた「FN Mle 1930」を銃身の交換が出来るように改造した型式が開発された。この型式は「FN Mle D」として採用された。

「D」の呼称は「Demountable(取外し可能)」を意味していた。

また、銃身上部には捉把(握り・グリップ)が装備され、銃身の固定具は機関部右側面に取付けられた。これにより、迅速な銃身交換が可能になり、清掃や分解整備も容易に行えるようになった。その結果、「FN Mle D」は長時間の連続射撃を行う事が出来、軽機関銃に近い運用が可能になった。

「FN Mle D」の生産は、戦後の昭和32年(1957年)まで続けられた。

また多数の「FN Mle D」が「7.62x51mm弾(NATO弾)」や「30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾」に合うように改造された。

重量:9.5kg 口径:7.65mm・7.62mm 銃身長:55.0cm 全長:106.0cm

発射速度:350発/分・650発/分(調整可能) 初速:853 m/秒

弾薬:7.65x53mm弾(ベルギー・モーゼル弾)・7.62x51mm弾(NATO弾)・30-06スプリングフィールド(7.62mm×63)弾 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

「Model DA1」

「Model DA1」は、「FN Mle D」を、戦後に採用された「7.62x51mm弾(NATO弾)」に合うように改造した型式であった。

また、給弾は、昭和32年(1953年)に採用された「FN FAL」(自動小銃)の20発入り箱型弾倉を使用できる様になっていた。

「7.92mm rkm Browning wz.1928」

「wz.1928」は、ベルギーのファブリックナショナル(FN:Fabrique Nationale)社(現在のFN Herstal)でライセンス生産された「FN Mle 1930」のポーランド軍仕様であった。

大正9年(1920年)、ベルギーのファブリックナショナル(FN)社は、米国のコルト社(Colt Firearms)から「M1918」の輸出用であった「Model 1925」のライセンス生産権を得た。ファブリックナショナル(FN)社では、これをポーランドに対して売り込み、昭和2年(1927年)12月10日、「ルイス軽機関銃Mk.1」「ホチキスMle1914重機関銃」を退けて10000挺の納入が決まった。

ポーランド軍では、その年(昭和2年)中に、その装備を開始し、昭和3年(1928年)、「7.92mm rkm Browning wz.1928」として採用した。

「wz.1928」は、「M1918」の輸出用であった「Model 1925」を原型としていたが、引金の拳銃型の握り(ピストルグリップ)を着脱可能にしたり、銃身下部に軽量の二脚を装備する等、ポーランド軍の要求に沿った改修が成された。照準器の照門(peephole)もV字型切込み(オープンサイト)に変更された。

銃身は「Model 1925」同様の放熱フィン(ヒダ)の埋め込まれた重い銃身が使用されたが、長さはやや長くなっていた。これは、軽機関銃としての運用を想定していた事を意味した。

また、弾薬に「7.92x57mm弾(8mmモーゼル弾)」を使用できるように改造されていた。

ポーランドに於ける「wz.1928」の生産は、ベルギーのファブリックナショナル社との契約関係上、昭和5年(1930年)まで行われなかった。

それ以降は、ワルシャワの兵器工場であったState Rifle Factory(Pa?stwowa Fabryka Karabinow)に於いて生産され、照準器の小型化や銃床の形状変更等、細部の改修を行いつつ生産が続いた。昭和5年(1930年)から昭和14年(1939)までの生産数は約14000挺であった。

「wz.1928」は、ポーランド軍に於いて歩兵や騎兵の支援軽火器(軽機関銃)として運用された。

昭和14年(1939年)9月1日、ドイツ軍がポーランドに侵攻した時、ポーランド軍は約20000挺の「wz.1928」を運用していた。

ポーランドを占領したドイツ軍は、捕獲した大量の「wz.1928」を「lMG 28(p)」として運用した。また、ソ連軍も捕獲した「wz.1928」を運用した。

重量:9.0kg 口径:7.92mm 銃身長:61.1cm 全長:111.1cm

発射速度:300~650発/分 初速:853 m/秒

弾薬:7.92x57mm弾(8mmモーゼル弾) 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

製造数:ベルギー製・約10000挺 ポーランド製・約14000挺(昭和5年~昭和14年) 合計約24000挺

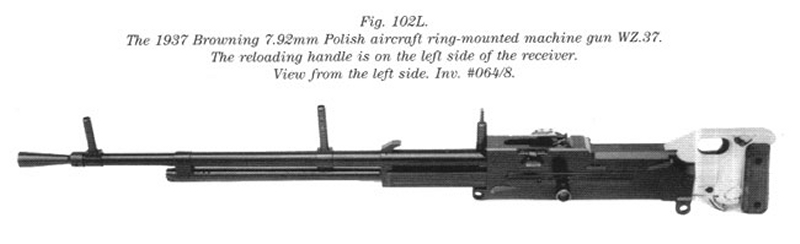

「karabin maszynowy obserwatora wz.1937」

「wz.1937」は、ポーランドで生産された「wz.1928」を航空機用旋回機関に改造した型式であった。

1930年代(昭和初期)、ポーランドの銃器設計者Wawrzyniec Lewandowskiは、昭和5年(1930年)からポーランドの兵器工場であったState Rifle Factory(Pa?stwowa Fabryka Karabinow)に於いてライセンス生産されてた「wz.1928」を、航空機用旋回機銃に改造する事に着手した。

発射速度は「wz.1928」の650発/分(最大)から1110発/分に引上げられた。また、銃床を取外して、機関部後方にスペード型グリップを装備した。

もっとも大きな改造点は、これまでの箱型弾倉(20発)による給弾では機上で十分な発射時間が保てない為、給弾装置が大きく変更された事であった。

復座バネが銃身下部に移設され、機関部の左側には復座バネを操作する槓棹(ボルトハンドル)が取付けられた。これにより、機関部上部に91発入りの円盤型弾倉の取付けが可能になった。

開発された航空機用旋回機関銃は、昭和12年(1937年)、「karabin maszynowy obserwatora wz.1937」としてポーランド軍に採用された。

「wz.1937」は、昭和12年(1937年)から昭和14年(1939年)までに339挺がポーランド軍によって調達され、「PZL.37 爆撃機」(3挺)や「LWS-3 Mewa 偵察機」(1挺)の旋回機関銃として運用された。

「wz.1937」は、世界で唯一「M1918」から発展した航空機用旋回機関銃であった。

また、当時の航空機用機関銃であった「ビッカースE型機関銃」「ビッカースF型機関銃」等と比較して小型軽量であった為、「Szczeniak」(ポーランド語で子犬)と愛称された。

重量:7.0kg 口径:7.92mm 銃身長:61.1cm 全長:111.1cm

発射速度:1110発/分 初速:853 m/秒

弾薬:7.92x57mm弾(8mmモーゼル弾) 装弾数:91発(円盤型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

製造数:339挺(昭和12年~昭和14年)

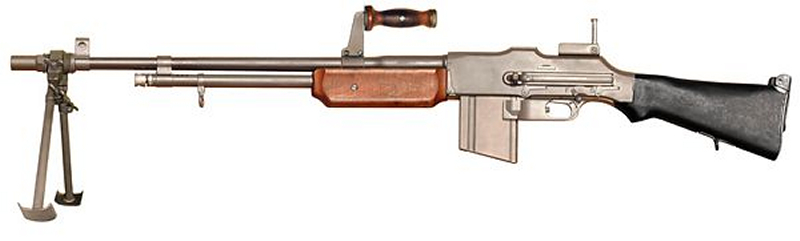

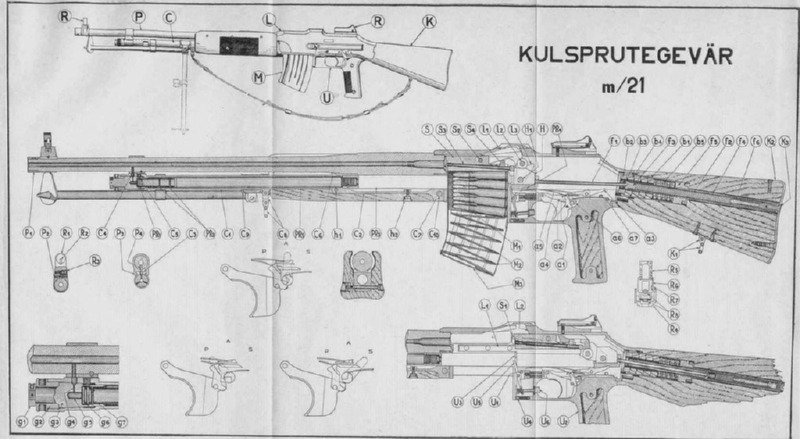

「Kulsprutegevar m/21(kg m/21)」

「kg m/21」は、「M1918」の輸出用であった「Model 1919」のスウェーデン軍仕様であった。

大正9年(1920年)、ベルギーのファブリックナショナル(FN)社はのライセンス生産権を得た。ファブリックナショナル(FN)社では、これをスウェーデンに対して売り込んだ。

スウェーデンに輸出されたのは、「M1918」の輸出用であった「Model 1919」を原型としていたが、スウェーデン軍の小銃弾「6.5x55mm弾(m/94弾)」に合うように改造されていた。

大正14年(1921年)、これは「Kulsprutegevar m/21(kg m/21)」としてスウェーデン軍に採用された。

「kg m/21」は、他にもスウェーデン軍の要求に基づいた改造が施されていた。

引鉄に拳銃型の握り(ピストルグリップ)が取付けられ、銃身下部に二脚を装備していた。併しながら、銃身は固定されており、基本的に交換不能であった。

弾薬は「6.5x55mm弾(m/94弾)」を使用し、給弾は20発入りの箱型弾倉を用いたが、弾倉の形状は他の型式と異なり、湾曲していた。

「kg m/21」は、他の型式同様に弾丸発射時のガス圧を利用して作動した。機関部の左側には射撃切替つまみがあり、Pの位置で半自動射撃(セミオート射撃)、Aの位置で全自動射撃(フルオート射撃)、Sの位置は安全装置(セーフティ)であった。

照準器には枠型の照尺が装備され、200m~1200mまで調整可能であった。

(← 「kg m/21」)

「kg m/21」は、「Ksp m/1914 機関銃」(オーストリア製「M07/12 機関銃」のスウェーデン軍仕様)と共に、スウェーデン軍の主力支援火器として運用された。

また、「kg m/21」は、フィンランド軍に於いても運用された。

昭和14年(1939年)11月30日、ソ連はフィンランドに対し、一方的な侵略戦争(冬戦争)を開始した。このソ連によるフィンランド侵略に対して、フィンランド軍は全軍を挙げて善戦した。

昭和15年(1940年)1月~2月、フィンランドは「kg m/21」130挺をスウェーデンから購入、主としてフィンランド北部で交戦していた部隊が運用した。また、冬の戦争に参加したスウェーデン義勇兵が帰還する際、「kg m/21」204挺をフィンランドに残置した。最終的に、冬戦争後(~昭和15年3月13日)、フィンランド軍は「kg m/21」約330挺を保有していた。

昭和15年(1940年)春、ドイツがデンマークとノルウェーを占領した。これに危機を感じたスウェーデンは、冬戦争中にフィンランドに供給した「kg m/21」の返還を要望し、105挺がスウェーデンに返還された。残り約220挺はフィンランドが所有し、昭和16年(1941年)6月26日からの継続戦争(第二次ソ連・フィンランド戦争)で使用された。

戦後、余剰となった「kg m/21」は、昭和32年(1958年)、国際的な武器市場に売却された。

「kg m/21」の生産は、最初の700挺は米国のコルト社(Colt Firearms)で行われた。

後に、国産化されてスウェーデンのCarl Gustafs Stadts Gevarsfaktori(現在はボフォース社に買収)でライセンス生産された。

Carl Gustafs Stadts Gevarsfaktoriでは約7500挺が生産された。

重量:8.7kg 口径:6.55mm 銃身長:61.2cm 全長:111.0cm

発射速度:500発/分 初速:853 m/秒

弾薬:6.5x55mm弾(m/94弾) 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド

製造数:米国製・700挺 スウェーデン製・約7500挺 合計約8200挺

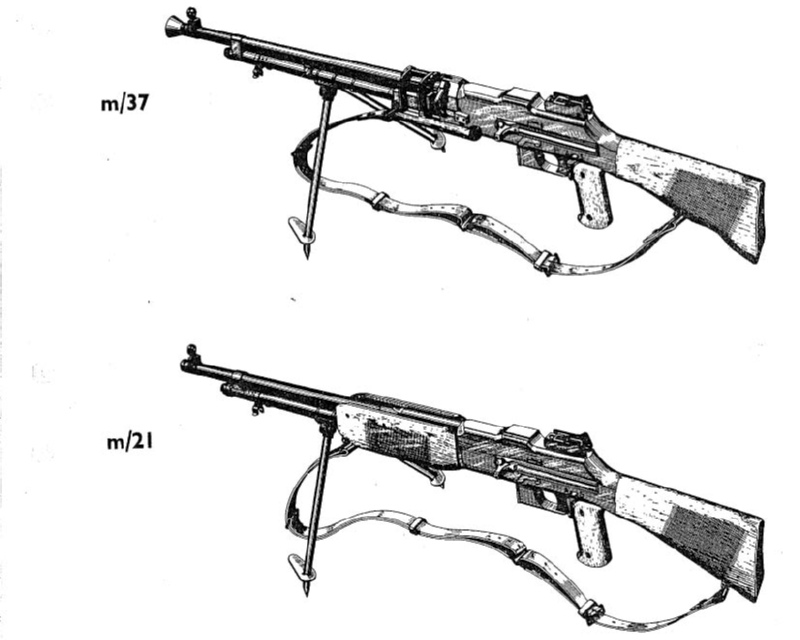

「Kulsprutegevar m/37(kg m/37)」

「kg m/37」は、スウェーデンのCarl Gustafs Stadts Gevarsfaktori(現在はボフォース社に買収)で生産された「kg m/21」を銃身交換可能なように改造した型式であった。

「kg m/21」は、銃身が固定されており、基本的に交換不能であった。そこで、Carl Gustafs Stadts Gevarsfaktoriでは「kg m/21」の銃身を交換可能なのように改造する事になった。

「kg m/21」の銃身基部に取付けられていた握り(グリップ)無くし、ここに左右2本の溝の彫られた筒を外側に取付け、機関部にはこれに合うように凸部が設けられた。これらがはまることで銃身が機関部に取付けられ、さらに固定するためのレバーが取付けられた。また、銃身には全長に渡って冷却用のフィン(ひだ)が設けられた。

昭和10年(1935年)、銃身交換が可能になった試作品が「fm/35」として完成した。

試作品の「fm/35」では銃身に冷却用のフィン(ひだ)が設けられたが、量産品ではこれを廃止した。

これは、昭和12年(1937年)、「Kulsprutegevar m/37(kg m/37)」として採用された。

「kg m/37」は、銃身が交換可能になった他は「kg m/21」とほぼ同一であった。

「kg m/21」の外見上の相違点は、銃身基部の外側に取付けられた2本の筒であった。これにより機関部に装着され、レバーで固定されるようになっていた。

「kg m/37」は、銃身が交換可能になった事で、軽機関銃としての運用が可能になった。

その為、両手で保持して歩行しながら射撃する事は想定されておらず、銃身下部の握り(グリップ)も装備されていなかった。

給弾は20発入り箱型弾倉を使用していた。Carl Gustafs Stadts Gevarsfaktoriでは、弾帯(ベルト)によって給弾する型式も開発したが、これは採用されなかった。

「kg m/37」は、第二次世界大戦後も、昭和55年(1980年)までスウェーデン軍で運用された。

重量:8.7kg 口径:6.55mm 銃身長:62.0cm 全長:111.0cm

発射速度:500発/分 初速:853 m/秒

弾薬:6.5x55mm弾(m/94弾) 装弾数:20発(箱型弾倉)

作動方式:ガス圧動作ピストンオペレーテッド