特殊潜航艇

博物館の前には、グアム島南東部のタロフォフォ湾付近で発見された「特殊潜航艇」が屋外展示されている。実戦投入された有名な例としては真珠湾攻撃やオーストラリアのシドニー港攻撃が挙げられる。

説明板には「後に製造されたモデルは、敵艦への体当たりの任務を負っていた」と記載されている。これは特攻兵器の「回天」のことを指していると思われる。しかし、「特殊潜航艇」と「回天」は形状は似ているが、全く別の設計で運用方法も異なる。

武装は先端部に魚雷を2本装備している。魚雷を撃ち出すと1トン近い浮力が発生し、艦首が跳ね上がって海面へ飛び出した。この不安定な挙動のために狙った方向に魚雷を撃つことは困難であった。

電波兵器やソナーはなく、索敵に使用できたのは長さ約3mの特眼鏡が一本のみであった。

視認できる距離は大型艦でも30km程度が限界であった。また、敵艦の進行方向、速度を考慮しての魚雷発射の方向やタイミングは艇長の暗算に頼っていたため、命中率は低かった。

舵より後にプロペラを配した舵効の利かない構造のため、運動性能は悪かった。低速で約400mの旋回範囲であり、大型艦並みであった。

水中最大速力は19ノットが出たものの、持続時間は50分程度であり、現実的な常用速力は6~10ノット程度であった。初期型の甲標的甲型は内燃機関を持たず、6ノットで80海里の航続距離しか持たなかった。

館内展示

屋内展示は米軍装備が中心である。米軍グアム島守備隊が装備していた「A.30 caliber Lewis gun(ルイス軽機関銃」)である。

原型は1911年にアメリカ人のサミュエル・マクリーンにより設計された。イギリスを始め各国で地上用のほか航空機搭載用としても広く使用された。

日本海軍も「九二式七粍七機銃」として採用し、航空機の旋回機銃や陸戦隊用などとして大東亜戦争中も広く使用した。少なくとも昭和19年(1944年)まで横須賀及び豊川海軍工廠で生産が続き、終戦まで使用された。

「コルト・ガバメント(Colt1911)」である。1911年に米軍に制式採用され、その後昭和60年(1985年)、後継となる「ベレッタM92F」が制式採用されるまで、実に70年以上にわたって米軍の制式拳銃であった。

「1903 Springfield rifle(スプリングフィールド1903小銃)」である。米陸軍で1903年から支給が開始されたボルトアクション式ライフルである。昭和11年(1936年)にセミオートマチックで素早く射撃できる M1ガーランドに代替されていったが、フィリピン諸島やガダルカナルの戦いでも使用された。

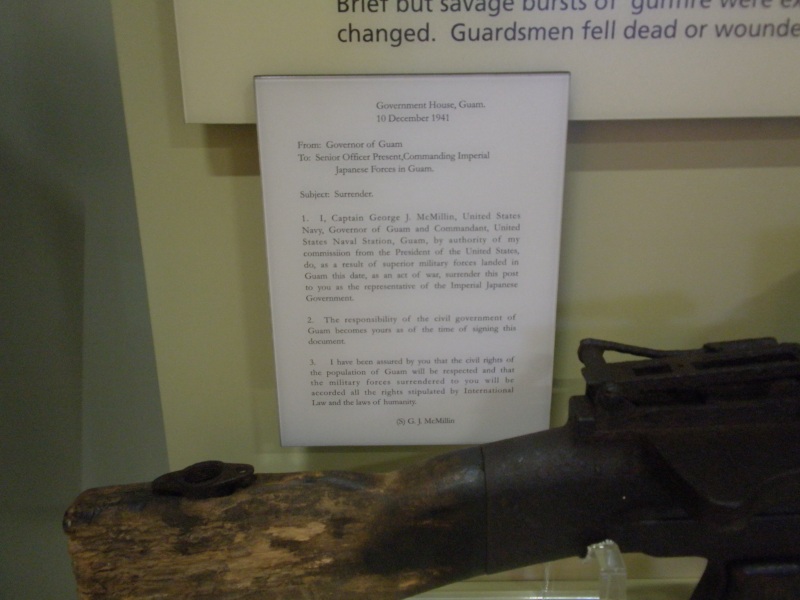

グアム島守備隊長のジョージ・J・マクミリン大佐が日本軍へ送った降伏文書である。グアム島守備隊は降伏し、グアム島の施政権を引き渡すことを明記した内容となっている。また、マクミリン大佐は国際法に従った人道的な扱いを求めている。

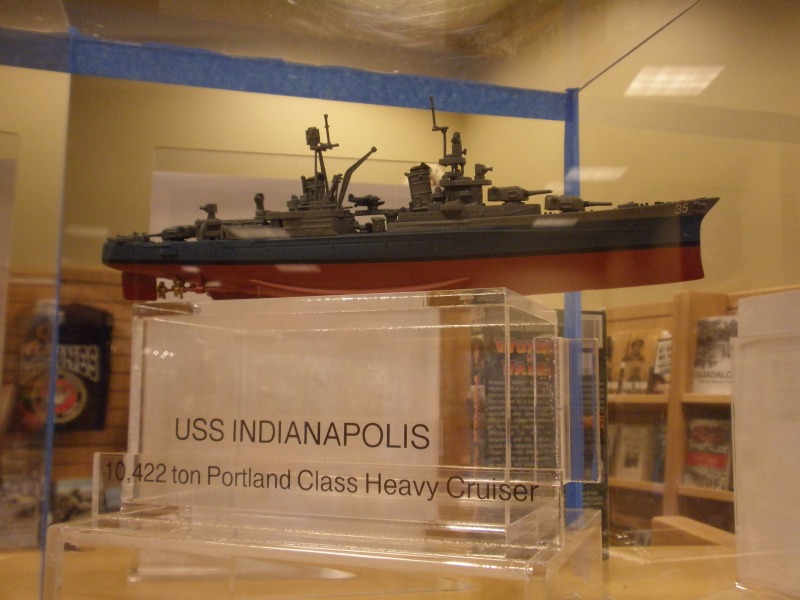

書店コーナーに米海軍重巡洋艦「インディアナポリス」の模型が展示されている。

「インディアナポリス」はテニアン島へ原子爆弾を輸送したあと、日本海軍潜水艦「伊58」の雷撃によって撃沈された。